3次元CAD利用技術者試験2級を合格された方は、是非とも準1級や1級にチャレンジしてみてください。

この記事は、準1級や1級のことを知りたい方と、合格を目指す方のために、この試験の2級、準1級、1級にすべて合格した私が下記についてまとめました。

この記事で分かること

- 試験の概要

- 受験するメリット

- 日程

- 勉強方法

- 試験対策と体験談

合格者ならではの試験勉強の要点をまとめた内容となっていますので、是非ともこの記事を読んであなたの勉強に役立ててください。

2025年度 3次元CAD利用技術者試験 1級 試験概要

試験の概要は公式ホームページで確認できます。

1級の受験対象者

- 3次元CADシステムを利用した機械系・製造系のモデリング・設計・製図などの業務に従事して半年以上の実務経験、または1年以上の就学経験を有する方。

- 3次元CADシステムが操作できるだけではなく、3次元設計の補助業務を担い、将来、設計者やオペレーターの管理業務を目指す方。

つまり半年以上の実務経験、または1年以上の就学経験を有する方です。

1級の受験資格

2級あるいは、準1級有資格者

申し込み時に、2級あるいは、準1級の認定番号の入力が必須です。

1級の資格名/称号

3次元CAD利用技術者試験1級

履歴書に記載する名称です。

1級の受験料

- 個人受験 17,600円(税込)

- 団体受験 16,500円(税込)

1級の試験時間

- 10:00~12:00

- 13:30~15:30

1級の試験方法

- 3次元CADソフトを使用したモデリング(パーツおよびアセンブリ)

- 作成したモデルの体積、表面積などを測定し、解答群の中からもっとも近い値を選択し、マークシートに記入。

1級の試験分野

■CADリテラシー、形状認識能力

- 文章による手順の指示に従い、パーツモデルを作成する問題。第三者との口頭によるやり取りや手書き図面情報の伝達をイメージし、的確にコマンドを使用できるかを問う。

- 2次元図面からパーツモデルを作成する問題。2次元図面から3次元空間上の形状認識が正確にできるかを問う。

■アセンブリモデリング能力

パーツモデルを作成し、それらを組み立ててアセンブリモデルを作成する問題。パーツモデルを正しく組み立てることができるかを問う。

■2次元図面からのパーツモデリング能力

2次元図面からパーツモデルを作成する問題。実務の基本的な能力を総合的に問う。

合格基準(難度の目安)

各分野5割以上、および総合7割以上の正解を合格基準

1級の合格率(実際どれくらい受かる?)

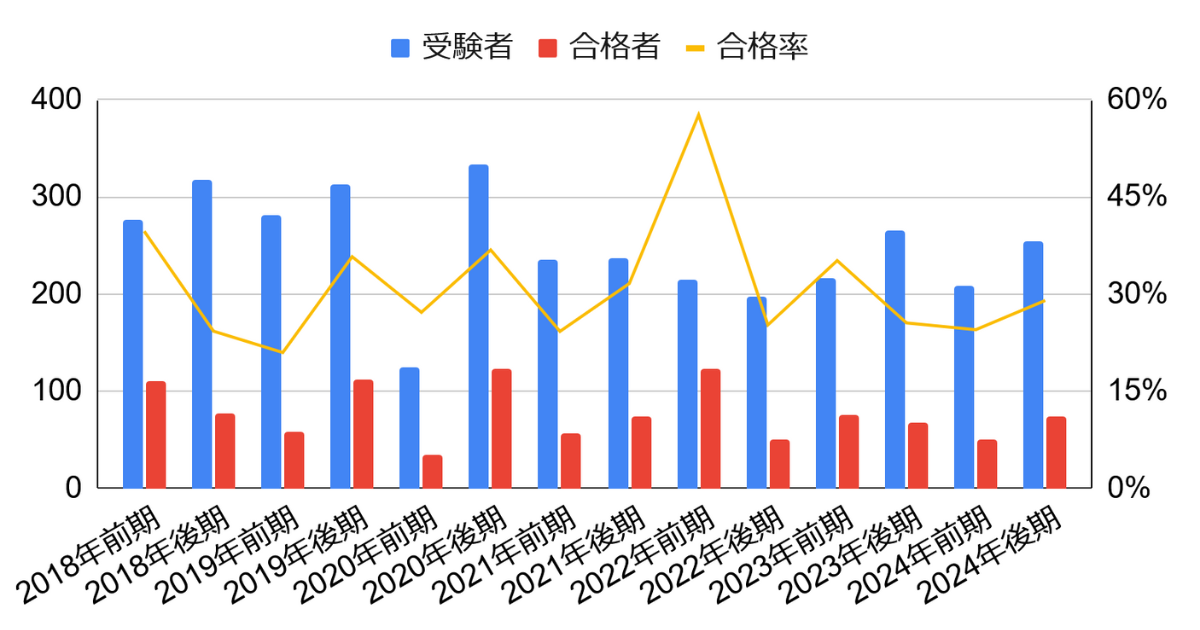

公式ホームページに記載されている統計情報より、2018年度から2024年度までの合格率をグラフにまとめました。

合格率の平均は31%なので、難度は準1級より高くなりますが、勉強時間を確保して試験対策をすれば合格できます。

2025年度 3次元CAD利用技術者試験 1級 年間スケジュール

試験の年間スケジュールは公式ホームページで確認できます。

1級の試験日

- 前期:2025年7月20日(日)

- 後期:2025年12月7日(日)

1級の申込期間

- 前期:2025年5月9日(金)~6月12日(木)

- 後期:2025年9月29日(月)~10月30日(木)

1級の申込方法

ネット申し込みのみのため、公式ホームページの申し込み方法に沿って手続きします。

個人受験者

2023年度より個人受験者はノートパソコンの持込受験のみとなったため、3次元CADソフトがインストールされたノートパソコンを用意する必要があります。

3次元CADの推奨ソフトは公式ホームページで確認できます。

パソコンや3次元CADソフトを用意できない場合は、団体受験を検討してみてください。

団体受験者

団体受験者は試験会場のパソコンと3次元CADソフトを利用できます。

CADソフトの選び方は、仕事先で即戦力として活躍したいのであればSOLIDWORKSやCATIAがおすすめです。

CADソフトが異なると操作性も異なるため慣れるのに数ヶ月掛かりますが、同じソフトでもバージョン違いでコマンドの操作性が変わることもあるので、試験会場のバージョンを確認しておきましょう。

1級の合格発表

- 前期:8月下旬

- 後期:翌年1月下旬

下旬とアバウトですが、月の最終日になりやすいです。

公式ページのマイページを確認して合格していれば、合格証書をダウンロードできます。

3次元CAD利用技術者試験 1級 を取得するメリット

CAD操作の適性を判断できる

資格なし、未経験者、初心者歓迎のCADオペレーター求人はネット上にあふれています。

決まり文句として、「CAD研修をして仕事先へ配属するから問題ありません。」などと記載されているため、3次元CAD利用技術者試験は「意味がない」とコメントをする方がいますが、これを鵜呑みにすると痛い目に遭います。

いくら研修をしても合う合わないがあるため、自分にCAD操作の適性があることを先に確認すべきです。

1級を合格できれば十分な適性を持っています。

空間認識能力を鍛えられる

文章による手順の指示に従いモデリングしたり、第三角法の三面図から3次元モデルを作成するなど、訓練することで空間認識能力が確実に向上します。

これによってデザインレビューなどの打合せでも相手の意図を把握しやすくなります。

「相手の話についていけない」が少なくなります。

モデリング方法を教えられる

素早くモデリングする方法が身に付くため、頼りにされます。

資格手当をもらえる

資格手当の対象となる会社では、数千円を毎月支給されるか、数万円を合格した月のみ支給されるなど会社によって異なります。

毎月支給される会社では勤続年数が長くなるほど支給総額が増えるため、早めに取得しておきましょう。

ライバルに差をつけられる

勤務先に対して向上心があることをアピールできます。

特に新卒で入社した仕事先で、資格の無い同僚よりも先にCAD業務を任せてもらえる可能性が高くなります。

さらに、CAD作業を効率的に進めるための基礎も身に付けられるので、作業時間も確実に大差を付けることができます。

3次元CAD利用技術者試験 1級 の勉強方法

未経験者の方は、最初にサンプル問題を解いて出題形式に慣れましょう。

FreeCADを使ったサンプル問題の解き方は、下記の記事で解説しているので参考にしてください。

公式ガイドブックが絶対に必要な理由

試験問題は試験実施年度版の公式ガイドブックに準拠して出題されるので、合格するためには絶対に必要です。

図面から立体形状をイメージする

第三角法の三面図から立体形状を繰り返しイメージしましょう。

CADに慣れる

3Dモデルの部品を作るためには、2Dで描いた輪郭線が必要です。

その輪郭線で作った立体形状を組み合わせて部品が完成します。

まずは輪郭線の作成に覚えておきたいコマンドは下記の通りです。

- 直線

- 円

- トリム

次に3Dモデルの作成に覚えておきたいコマンドは下記の通りです。

- 押し出し/押し出しカット

- 回転ボス/回転カット

- ロフト/ロフトカット

- 結合/分割

- ミラー/直線パターン/円形パターン

- フィレット/面取り

- 3次元スケッチ

- 無限平面

- シェル

- アセンブリの拘束

最後に測定コマンドです。

- 表面積

- 体積

- 重心の座標

過去問を繰り返し解く

公式ガイドブックを一通り読んだら、書籍内に昨年の前期と後期の過去問とサンプル問題の計3回分の試験問題があるので繰り返し解きましょう。

公式ガイドブックは今年度版と昨年度版の2冊が欲しいところです。

過去問を4回分とサンプル問題をやれば自信が持てるようになります。

昨年度版の公式ガイドブックは、Amazonや楽天市場で入手できます。

過去問の3D形状は公式ホームページからダウンロードできます。

勉強時間は人に寄りますが、経験者なら1級はおよそ50時間。未経験者の方はその倍以上の時間が必要です。

独学で合格できる

過去問を繰り返し解けば独学で合格できます。

内容がどうしても難しく感じてしまう方はCADオペレータの方や、受験を目指す方に相談してみましょう。

3次元CAD利用技術者試験 1級 の試験対策と体験談

初期設定で必要な項目を押さえておく

試験会場のCADを利用する場合、モデリングに必要なアイコンなどがデフォルトで非表示になっています。

特に重要な項目は下記の通りです。

- 指数表示

- 測定単位は少数4桁表示

- モデリングに必要なアイコンを作業スペースに表示

- 原点の表示

- マウスの反応速度の調整

これらは試験開始前の練習時間に設定できます。

この設定がモデリングスピードに影響するため、余裕をもって会場へ到着しましょう。

午後に受験する場合、午前の受験者が設定した状態のままになっていることがあります。

自分の扱いやすい設定に変更しましょう。

原点を押さえる

問題に原点が記されているので、モデリングの開始点と原点を一致させておきましょう。

この原点が間違っていると、いくら正確にモデリングができたとしても、正しい重心の座標値を導けなくなります。

あとで確認して間違っていた場合、1級では致命的なタイムロスになるので、確実に原点の位置を合わせておきましょう。

図面から立体形状をイメージする

試験の問2の問題が該当します。

ここでは、外形線とかくれ線が重なっていたり、瞬時に把握しづらい形状が出題されます。

ポイントは下記の通りです。

- 正面図の面が平面図や側面図の、どの面や線に該当するのか考える

- イメージしづらいときは問題用紙に鉛筆で目印を付ける

- 外形線とかくれ線の読み取れる情報からモデリングする

問題を読んでどうしてもイメージできない場合は、立ち止まらず次の問題へ進むことも必要です。

モデリング時間の短縮

少ないコマンド数で作れば時間短縮できるので、三面図のどこから作り始めるか決めます。

あわせて、足して作る場合と、引いて作る場合を考えて、どちらが早いか判断する。

このポイントは、試験問題の問4が該当します。

公式ホームページには過去問解答形状の3Dモデルをダウンロードできるので、形状を確認したところシェルを使う問題であることが予測できます。

ここでは、肉厚が均一な部分の外形形状だけをモデリングしてシェルを使い、その後に変肉厚部のモデリングをします。

答えが解答群の中に無かった場合の対応

問題に記載されている測定ポイントを間違えていないか確認します。

それでもダメなときは、モデルが問題と同じ形状であるか確認します。

解答時間の測定と合格基準(各分野5割・総合7割)の攻略法

① 解答時間を測定する理由

- 各問ごとに解答時間を測定する

- 経験を積むほど操作時間を短縮できる

- 過去問にある目標時間を目安にする

- 1級の目標時間は、経験者でも集中力が必要なレベル

② 合格基準を理解した上での時間配分

- 前半に時間をかけすぎると、最後の問題まで解けず不合格になる

- 最終問題まで到達できるよう、時間配分を意識する

③ 合格基準に対応する問題構成の整理

- 問1・問2:CADリテラシー・形状認識能力

- 問3:アセンブリモデリング能力

- 問4:2次元図面からのパーツモデリング能力

④ 私が実際に取った戦略(体験談)

- 問1・問2を優先して処理

- 問3はモデル2つ+アセンブリ1つで6問中の5割を確保

- 残りは問4の最終問題を終えてから対応

【体験談】2級合格者が1級を受験して感じたことと結果

試験中に感じたこと

問1の設問1から自分の答えが解答欄の選択肢に無くて焦りました。

問題通りに作っていることを確認しましたが、やはりダメ。新しいファイルで作り直したらOKでした。。。どう言うこと?

さらに、試験会場のパソコンのスペックが低く、コマンドを実行しても瞬時に切り替わってくれず困りました。

そんな中、マウスの右クリックからのショートカットメニューを積極的に活用したのは時間短縮に効果がありました。

問2は過去問の問2の三面図をたくさん解いた方が良いです。

私はネットで検索できる三面図の問題を130問解きましたが、イメージしやすい形状が殆どで、量を解いても仕方ないことに気付きました。

問3は2つのモデリングと1つのアセンブリを作りましたが、原点が表示されていなかったため、各面で拘束する手間が発生しました。

問3の設問は6つあったため、3つまで解いたところで作戦通り問4を先に取り組みました。

問4は予想通りシェルを使う問題だったため順調に解けました。

120分集中し続けたので目が疲れたことと、喉が渇くので飲み物の用意は必要です。

試験結果

私が受験した2018年度後期試験の成績発表です。

合格基準(各分野5割以上、総合7割以上)を意識していたため合格

成績詳細:

- 総合 85.0%

- CADリテラシー・形状認識能力 100.0%

- アセンブリモデリング能力 50.0%

- 2次元図面からのパーツモデリング能力 100.0%

まとめ|3次元CAD利用技術者試験 1級|合格者の試験対策と体験談

3次元CADの操作を身に付けたい未経験者や初心者には受験をお勧めします。

公式ガイドブックを読んでから、今年度版と昨年度版の過去問を繰り返し解けば独学でも合格できます。

特に、下記は大事です。

- 初期設定で必要な項目を押さえておく

- 原点を押さえる

- 第三角法の三面図から立体をイメージする

- 適切なコマンドでモデリング時間を短縮する

- 自分の答えが問題文の解答群の中に無かった場合の対応

- 解答時間を測定する

- 各分野5割以上、および総合7割以上の正解が合格基準