部品設計をしたい!3Dモデルを作りたい!Part Designワークベンチの基本的な使い方を知りたい!と思っていませんか?

部品設計はPart Designワークベンチを使いますが、各機能の詳細を日本語で解説したサイトが少ないため、学習を始めようとした初心者にとって、挫折してしまうケースが非常に多いです。

私は機械設計のエンジニアとして、仕事で5本以上の3DCADを使用してきた経験があり、FreeCADを個人のものづくりで使えるようになりたくて、使用頻度の高い機能の学習を続けています。

そこでこの記事では、Part Designワークベンチの基本となる画面の見方から編集までをまとめて解説します。

この記事は図解でわかりやすく解説しているので、初心者でも手順どおりに進めれば、Part Designワークベンチの基本が理解できます。

Part Designワークベンチの使い方を習得したい方は、是非ともこの記事を読んであなたの「ものづくり」に役立ててください。

この記事で分かること

- 画面の見方

- スケッチの平面を指定

- 3Dモデルの作成

- 3Dモデルの編集

- 計測コマンド

Part Designワークベンチとは

FreeCADには標準で3Dモデルを作成するワークベンチが2つ存在します。

- 主に基本形状の組合せやサーフェスモデルを作成するのがPartワークベンチ

- スケッチで輪郭線を描いて3Dモデルを作成するのがPart Designワークベンチ

丸や四角など単純な形状や、その組み合わせだけであればPartワークベンチでも問題ありませんが、複雑な形状の場合、Part Designワークベンチで輪郭線を引いた方が3Dモデルを作成しやすく、モデルの構成要素の数も簡素化できるので、編集しやすくなります。

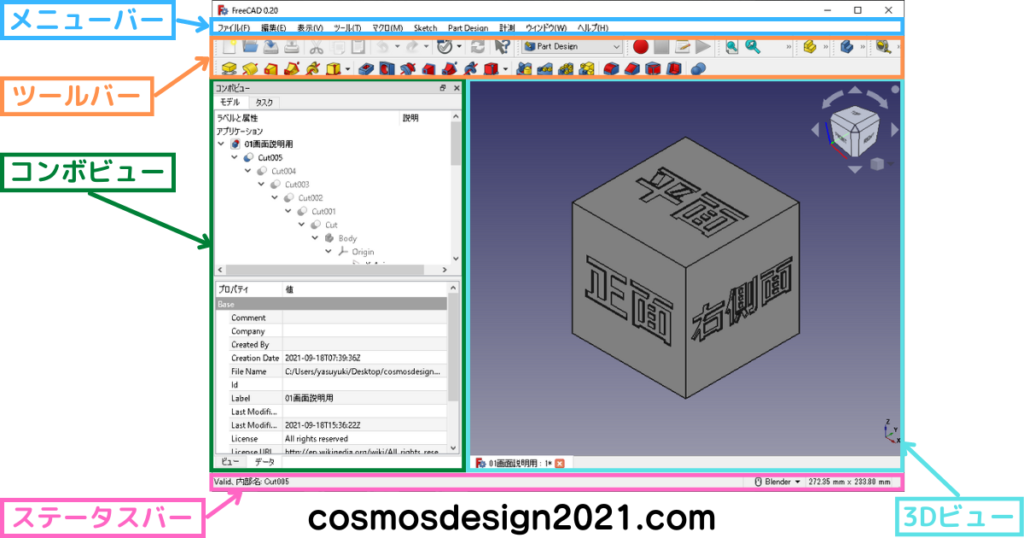

Part Designワークベンチの画面説明

画面はメニューバーとツールバー、コンボビュー、3Dビュー、ステータスバーから構成されています。

メニューバー

選択したワークベンチに対応したすべてのコマンドが格納されています。

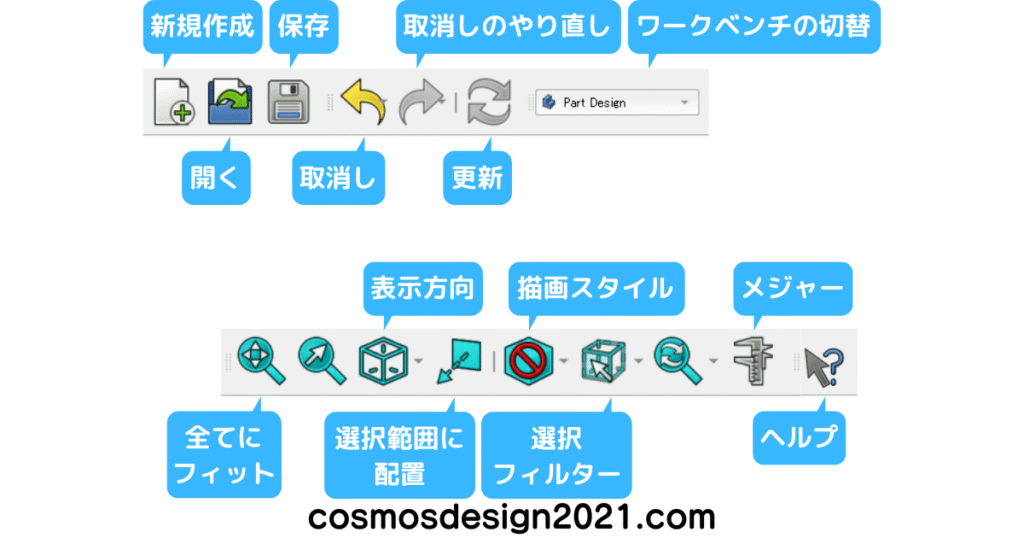

ツールバー

新規作成や、保存、作業の取り消し、取消しのやり直し、全てにフィット、視点の切替え、ワークベンチ特有のコマンドなどが表示されています。

使用頻度の高いワークベンチ特有のコマンドは、自分の使いやすい位置に配置しておくことをおすすめします。

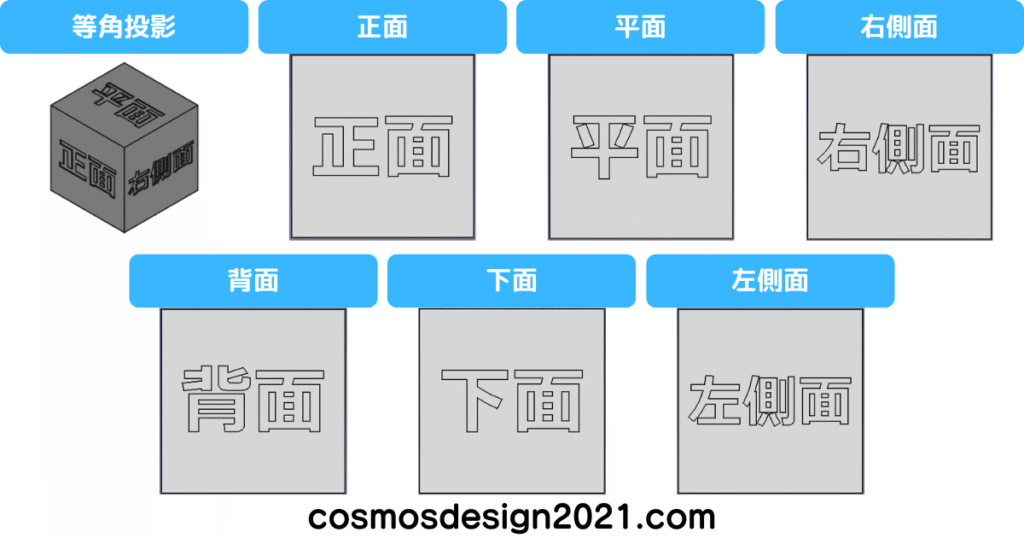

表示方向

3Dモデルを等角投影、正面、平面、右側面、背面、下面、左側面のいずれかの方向から表示したいときに切替えできます。

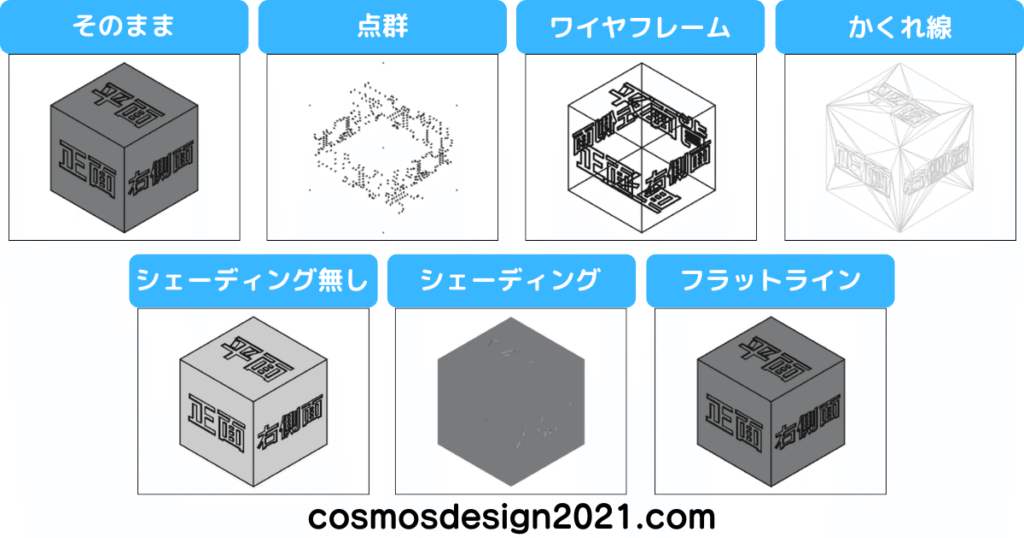

描画スタイル

以下の種類がありますが、使うのは「そのまま」と「ワイヤフレーム」くらいです。

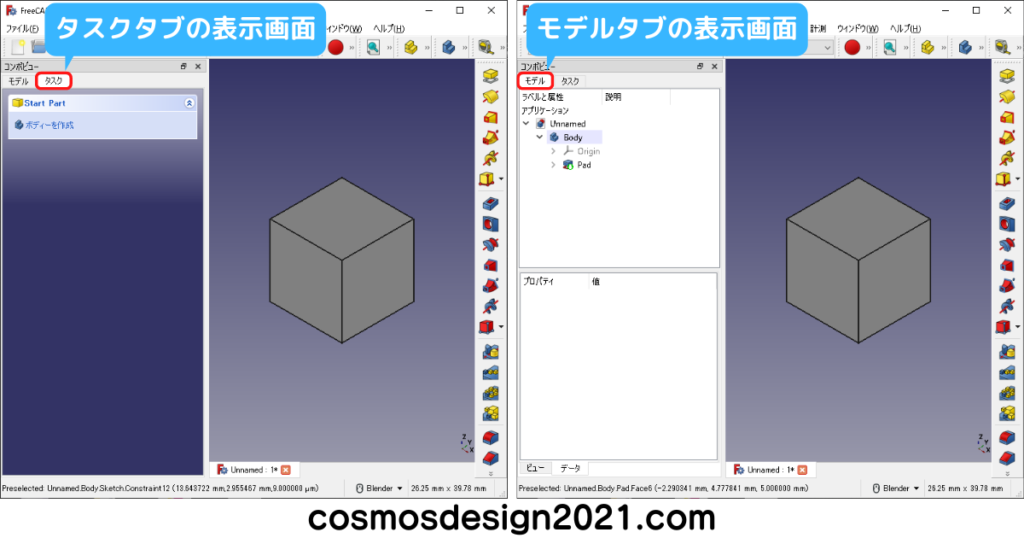

コンボビュー

コンボビューは3Dモデルの作成履歴や、コマンド選択後のパラメーターを入力する画面などが表示されます。

「モデル」と「タスク」はタブで表示を切替えられます。

- モデル → 3Dモデルの作成履歴(ツリー)を表示する画面

- タスク → コマンド選択後のパラメーターを入力する画面

初回起動時はタスクが表示されますが、次回起動時以降はFreeCADを終了したときに表示していたタブが表示されます。

ファイルを閉じようとして、コンボビューの右上の×マークをクリックしてしまうと、コンボビューが閉じてしまいます。

再表示させるためには、メニューバーの「表示」→「パネル」から表示される「モデル」と「タスク」のチェックボックスにチェックを入れます。

3Dビュー

3Dビューはスケッチや3Dモデル、アセンブリ、図面などを表示させる領域です。

主に、マウスやナビゲーションキューブ、キーボードから操作できます。

また、座標軸を表示させてモデリングすることもできます。

ファイルを閉じたい場合は、3Dビューとステータスバーの境界にタブがあるので、タブの×マークをクリックします。

マウス

ビューの操作のほとんどはマウスを使うので、下記の方法のいずれかで、自分の好みに合うマウスの操作設定を選んでおきます。

- 設定から行う(初期設定の記事を参照してください)

- 3Dビューの表示範囲で右クリックして行う

- ステータスバーから行う

ナビゲーションキューブ

3Dビューの右上に「ナビゲーションキューブ」が表示されています。

立方体の面やエッジ、頂点をクリックすると、3Dモデルをそのビューに切替えられ、正投影または透視投影などの投影方法も変更できます。

ナビゲーションキューブの配置は「設定」→「表示」→「ナビゲーション」タブ→「ナビゲーションキューブ」で変更できます。

ナビゲーションキューブのチェックを外せば非表示にすることもできます。

キーボード

Shift+左右の矢印キーでビューの方向を変えずに90°おきに回転できます。

マウス操作の設定のうち、Blenderのみ矢印キーを押すとパン(平行移動)できます。

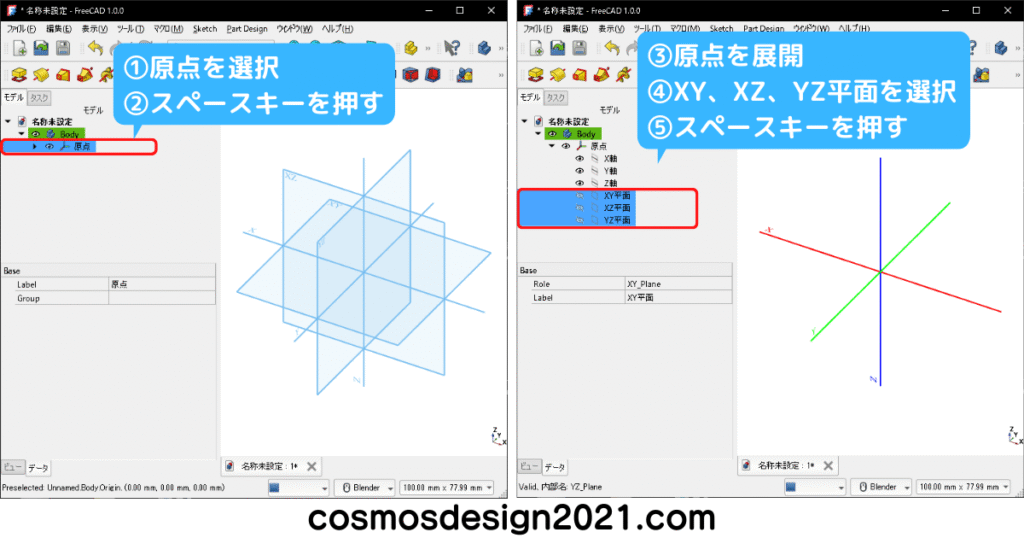

座標軸の表示

下記のいずれかの方法で表示できます。

- メニューバーの「表示」→「座標軸の表示と切り替え」(ファイルを開き直す度に設定が必要)

- 設定ウィンドウの「表示」→「3Dビュー」タブを開きます。「既定で公差軸を表示」のチェックを入れる

- ツリーのOrigin(原点)はデフォルトで非表示状態のため、スペースキーを押して表示状態にする。さらにOriginから平面と軸を展開して、3つの平面を選択した状態でスペースキーを押す(下図参照)

まれにスペースキーを押しても表示状態を変更できない場合があるので、そのときはFreeCADを再起動すれば切替えできるようになります。

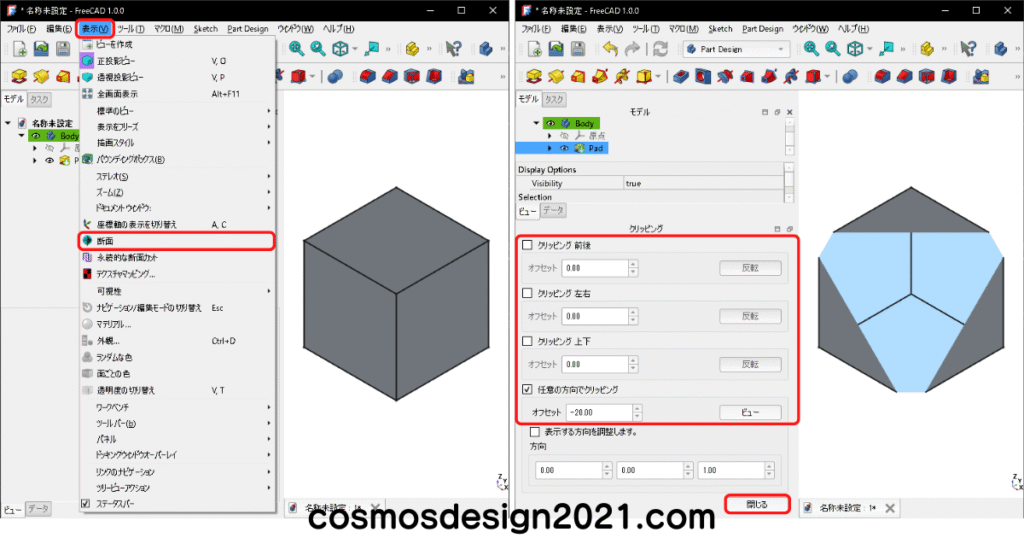

断面の表示

メニューバーの「表示」→「断面」を選択すると、コンボビューに「クリッピング」が表示されるので、下記のいずれかのチェックボックスにチェックを入れます。

- クリッピング前後

- クリッピング左右

- クリッピング上下

- 任意の方向でクリッピング

オフセットの数値を変更したり「反転」をクリックしたりして、断面の位置や切り取る側を調整できますが、「任意の方向でクリッピング」のみ、「ビュー」をクリックすると、表示した向きに対して垂直な断面を切れます。(下図参照)

断面の切り口は空洞化された状態で表示されるため、内部の面を1つずつ選択すると見やすくなります。なお、この断面は表示を切替えているだけなので、「閉じる」をクリックすると元の状態に戻せます。

回転表示

3Dモデルを自動で回転させたい場合、メニューバーの「ツール」→「回転表示」を選択すると、「回転表示」ウィンドウが表示されるので、「再生」をクリックして、角度やスピードを調整します。

ステータスバー

ステータスバーにはカーソルを置いたコマンドの説明が表示されます。

モデリングの流れ

モデリングは基本的に下記の手順を繰り返すので、それぞれのポイントを解説します。

- スケッチの平面を指定

- スケッチの作成

- 3Dモデルの作成

- 3Dモデルの編集

モデリングで重要なのは、作成したモデルの修正時間を短くできるように作ることです。

そのためには、最適な平面を指定してスケッチを作成したり、作る形状によって最適なモデリングコマンドを選択したりする必要があります。

スケッチの平面を指定

スケッチは下記のいずれかを指定して輪郭線を描いていきます。

- 基準平面(ベース平面)

- データム平面

- 形状の平面

これに対して、曲面などの丸みのある面は、スケッチの平面に指定できません。

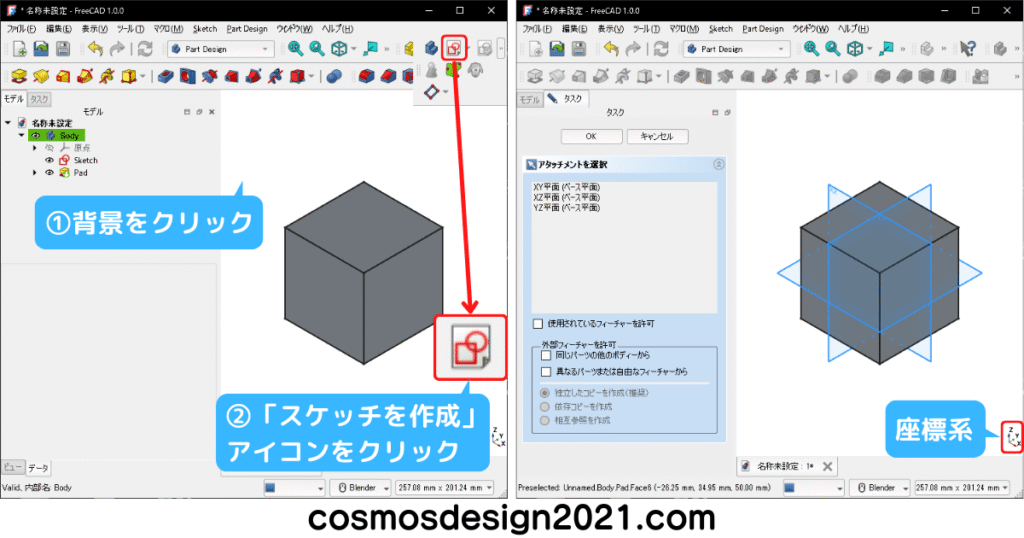

基準平面(ベース平面)を指定

新規ドキュメントを作成した直後のスケッチは、基本的に基準平面を選択します。

2つ目以降のスケッチでも基準平面を選択する場合、3Dビューの背景を1度クリックして、何も選択していない状態にします。

「スケッチを作成」アイコンをクリックすると、コンボビューに「フィーチャーを選択」が表示されるので、用途に合った基準平面を選択します。

基準平面とは、X軸、Y軸、Z軸を組合せたXY平面、XZ平面、YZ平面のことです。

平面を指定するときは画面右下の座標系から、2軸のなす面を読み取れば視覚的に決められます。

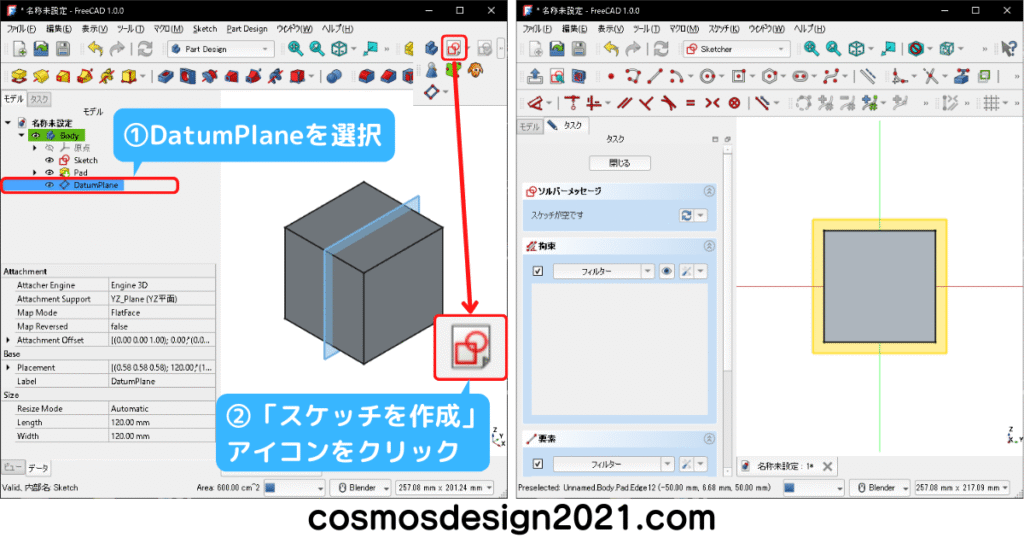

データム平面を指定

データム平面を選択して、「スケッチを作成」アイコンをクリックします。

データム平面とは、任意の位置と角度で自由に作成できる平面のことです。

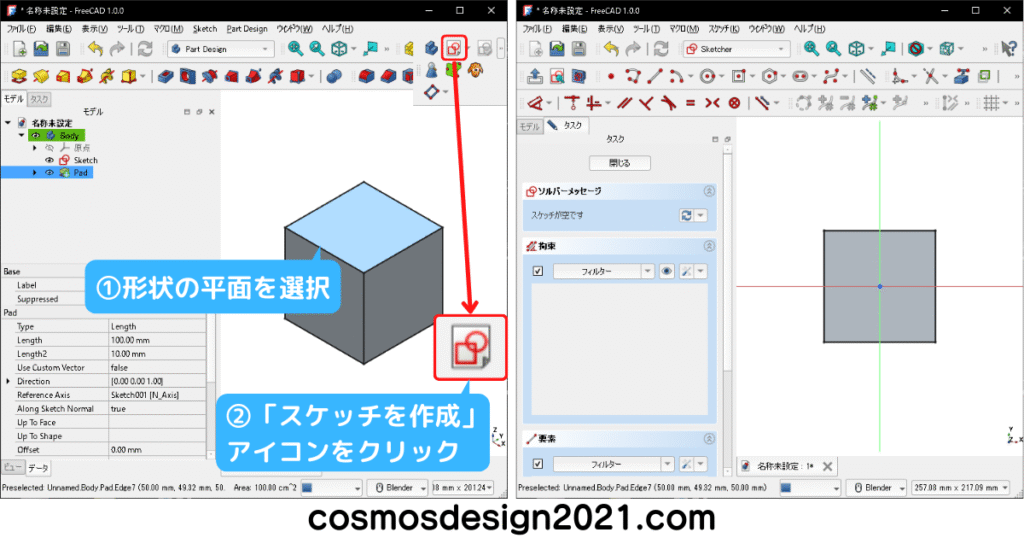

形状の平面を指定

3Dモデルの平面を選択して、「スケッチを作成」アイコンをクリックします。

スケッチの作成

スケッチで輪郭線を描くときに、3Dモデルと交差した線は隠れてしまうため、下記のいずれかの方法で表示させます。

- 描画スタイルを変更する

- 3Dモデルを半透明にする

- セクション表示を有効にする

スケッチの作り方がよくわからない!という方は、スケッチの作り方をこちらの記事にまとめているので参考にしてください。

描画スタイルを変更する

スケッチを完成させるまでワイヤフレームに切替えます。

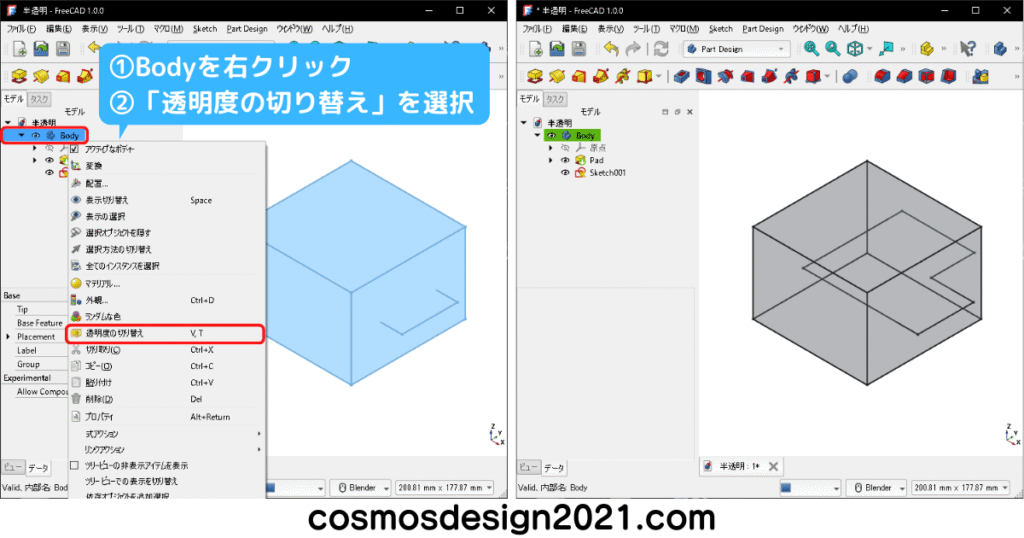

3Dモデルを半透明にする

コンボビューのツリーからBodyを右クリックして「透明度の切り替え」を選択すると、3Dモデルが半透明で表示されます。

元の表示に戻す場合は、再び「透明度の切り替え」を選択します。

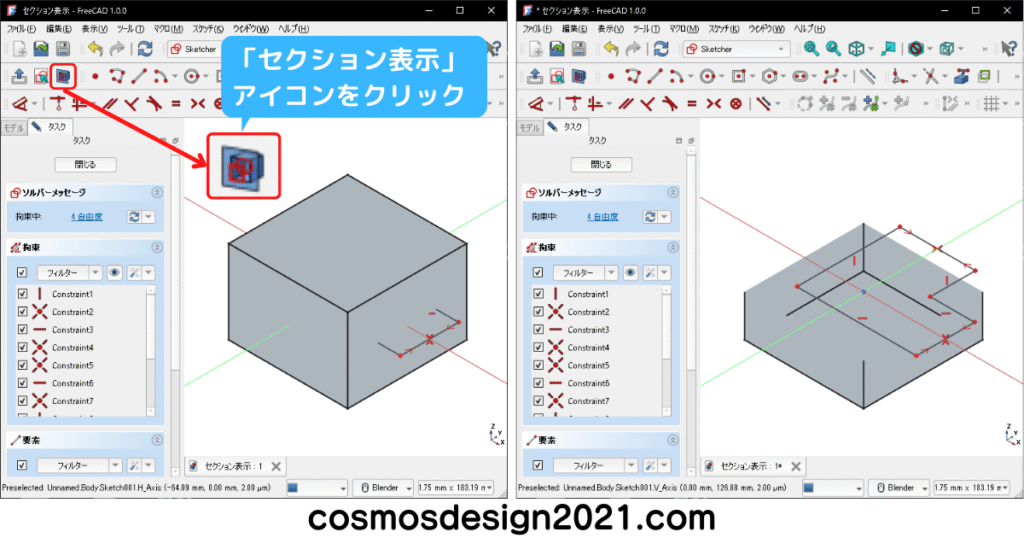

セクション表示を有効にする

Sketcherワークベンチを開いている場合、ツールバーの「セクション表示」アイコンをクリックすると、3Dモデルを作成中のスケッチ平面で切断して、断面を表示します。

元の表示に戻す場合は、再び「セクション表示」アイコンをクリックします。

3Dモデルの作成

モデリングコマンドの基礎から応用までと、文字のモデリングなど使用頻度の高い内容についてまとめました。

モデリングコマンド

作りたい形状によって、最適なコマンドを自分で選ぶ必要があるため、一通りすべてのコマンドを使えるようになっておく必要があります。

モデリングの流れやモデリングコマンドの使い方がよくわからない!という方は、モデリングコマンドの使い方をこちらの記事にまとめているので参考にしてください。

文字のモデリング

入力した文字列からテキストスケッチを作成して、モデリングコマンドで凸形状あるいは、凹形状の刻印を作成します。

事前に、使用するフォントをWindowsフォルダからコピーしておくことと、立方体のモデルを作成しておきます。(ここではメイリオを別の場所にコピー)

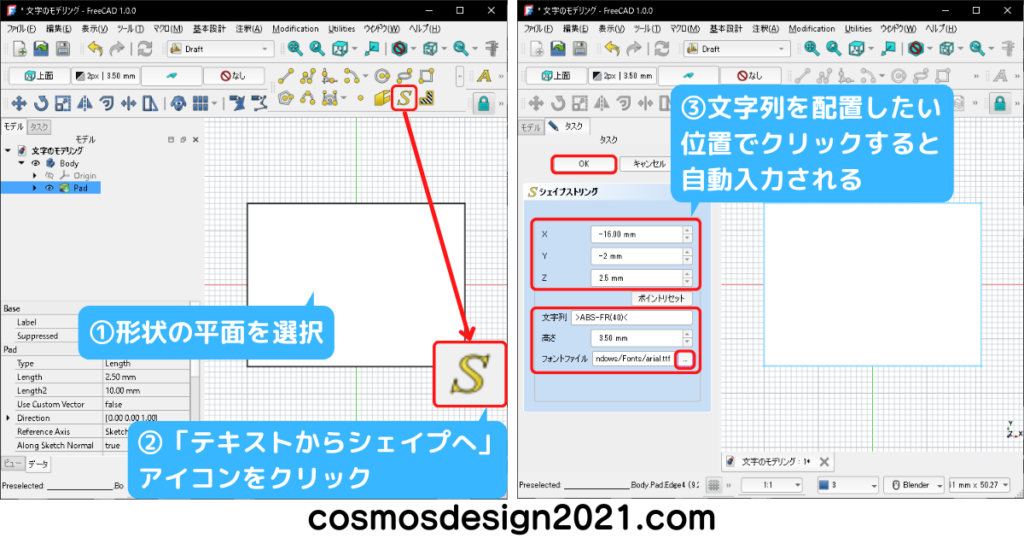

ワークベンチをドラフトワークベンチに切替えます。

形状の平面を選択して「テキストからシェイプへ」アイコンをクリックします。

コンボビューに「シェイプストリング」が表示されるので、下記の内容を設定して「OK」をクリックします。

- X Y Z 3Dビューで文字列を配置したい位置でクリック(クリックした点が1文字目)

- 文字列 ここでは樹脂種別(例として難燃ABS樹脂)を入力

- 高さ ここでは文字高さ3.5mmを入力

- フォントファイル アドレスの右側の「…」をクリックしてフォントを選択

Windowsにインストールされているフォントを使用する場合、格納フォルダの「C:\Windows\Fonts」から選択します。(あとで変更するので、ここでは何でもok)

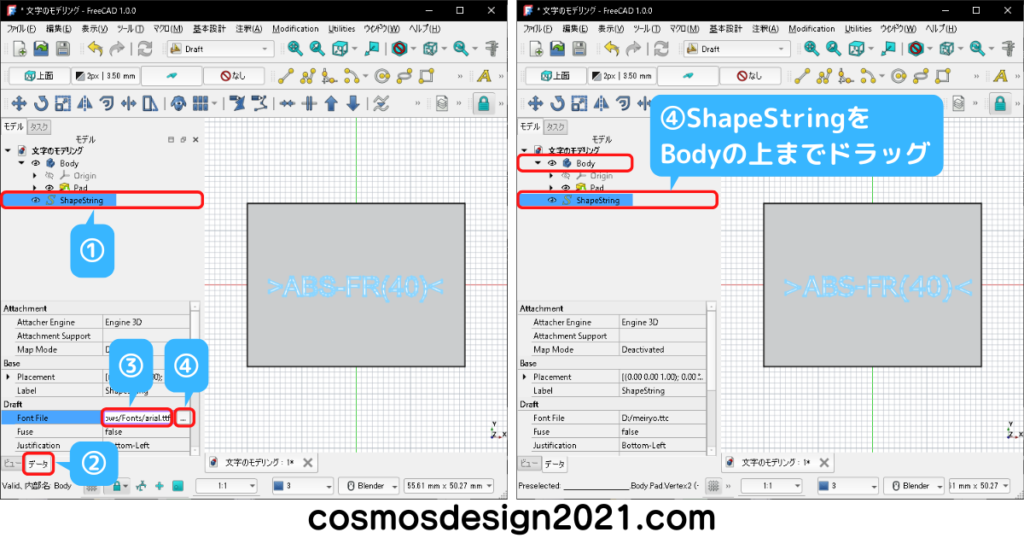

ツリーに追加された「ShapeString」をクリックして、データタブの「Font File」のアドレスを選択すると、「…」が表示されるのでクリックします。

事前にコピーしておいたフォントを選択します。(ここでは拡張子が「.ttc」のファイルも選択可能)

ShapeStringをBodyへドラッグしてBodyの要素に入れます。

ワークベンチをPart Designに切替えます。

ShapeStringを選択して、パッドで凸形状あるいは、ポケットで凹形状を作成します。

シェイプストリングの形状を編集したい場合は、コンボビューのツリーに追加された「ShapeString」をダブルクリックします。

マルチボディのモデリング

「新規ドキュメント作成」アイコンをクリックして、メニューバーの「ファイル」→「プロジェクトの統合」でマルチボディにしたいモデルを読込みます。

読込んだモデルはコンボビューのツリーにBodyとして追加され、3Dビューには座標系同士が一致した状態で配置されるので、原点からどこに配置したいか考えてモデリングします。

配置が完了したらツリーのBodyをすべて選択して、ブーリアン演算で結合します。

3Dモデルの色替え

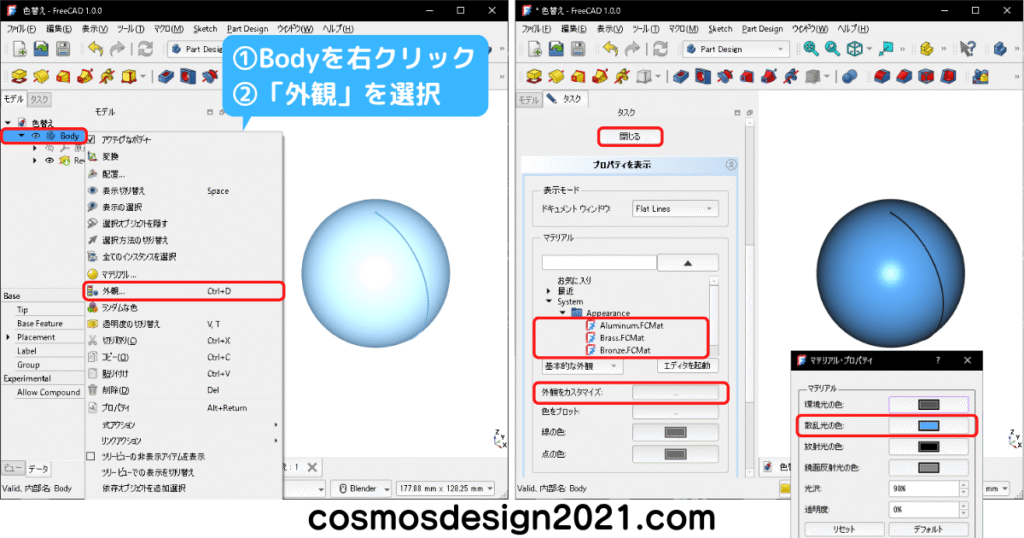

コンボビューのツリーからBodyを右クリックして「外観」を選択すると、コンボビューに「プロパティを表示」が表示されます。

下記のいずれかの方法で設定したら「閉じる」をクリックします。

- 「マテリアル」の各項目からマテリアルを選ぶ。

- 「外観をカスタマイズ」から「マテリアル・プロパティ」ウィンドウを開いて「散乱光の色」のカラーバーをクリックして指定したい色を選ぶ。

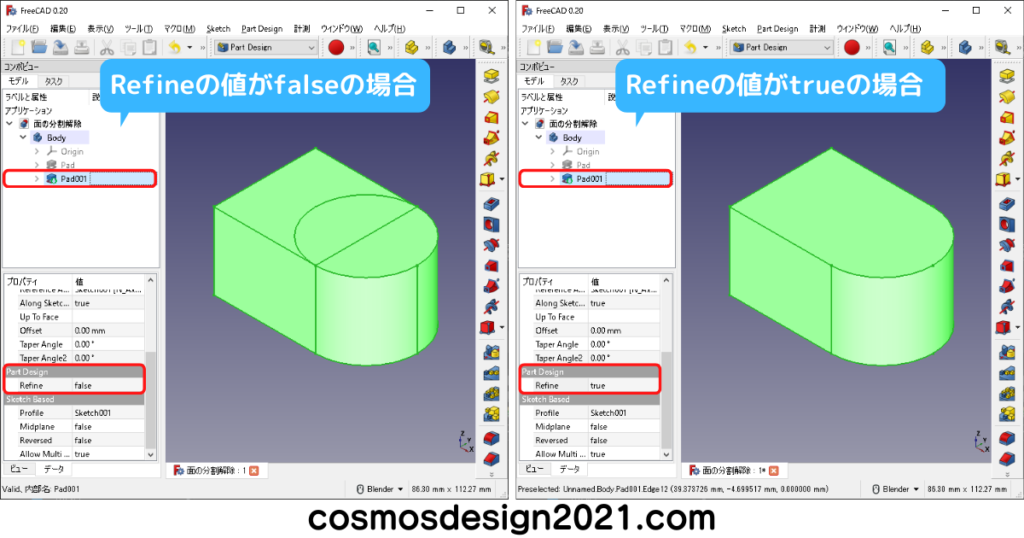

モデルの面を分割したくないとき

下図のように、立方体と円柱のフィーチャーを重ねると、同一平面上にもかかわらず面が分割されてしまいます。

モデルの面を分割したくないときは、フィーチャーのプロパティから、Part DesignのRefineの値を「false」→「true」に変更します。

FreeCAD1.0で作成した3Dモデルは、trueがデフォルト設定に変更されました。

3Dモデルの編集

スケッチを作ったり、モデリングコマンドで立体形状を作ったりすると、コンボビューのツリーに使用したコマンドが追加されていきます。

部品を形作る1つの要素のことをフィーチャーと呼び、3Dモデルの作成履歴となるので、ツリーのフィーチャーはダブルクリックすれば編集できます。

このほかにも、3Dモデルを作り込んでいくと、フィーチャーの数が多くなり、ツリーの構成も不規則になりがちなため、編集に時間が掛かるようになります。

そこで、ツリーの編集の仕方と、編集可能な構成について解説していきます。

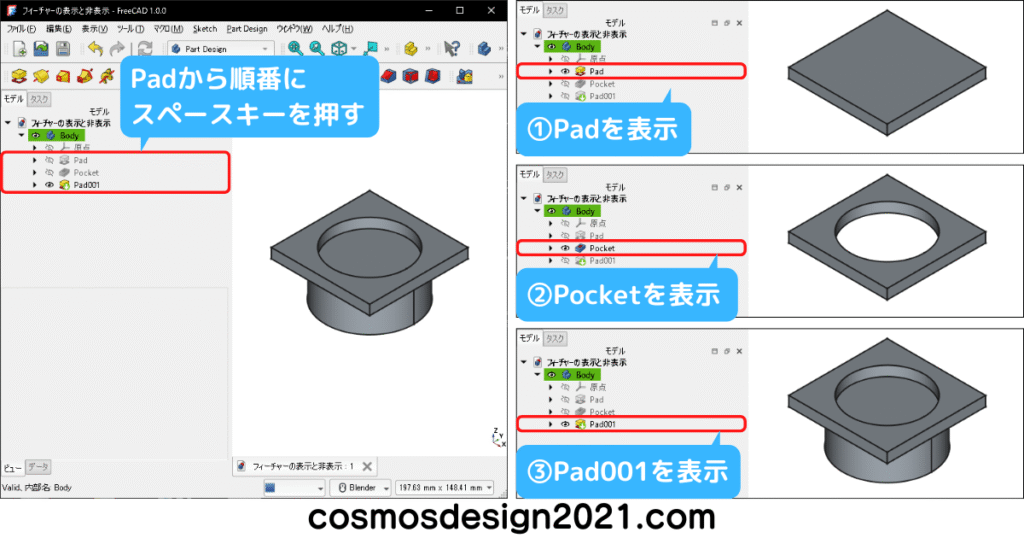

フィーチャーの表示と非表示

3Dモデルの編集はフィーチャーの作成順序を頭に入れて、必要な部分に編集を加えると規則性のあるツリーにできます。

この作成順序はBodyの先頭にあるフィーチャーから順番に、表示と非表示の切替えを行うことで確認できます。

フィーチャーを選択してスペースキーを押すと、非表示のフィーチャーは表示になり、表示のフィーチャーは非表示になります。

フィーチャーが複数ある場合、表示したフィーチャーまでの形状が画面に表示され、それより後のフィーチャーは非表示になります。

表示と非表示のフィーチャーの区別は下記のとおりです。

- 表示 → アイコンがカラーで可視マークとフィーチャー名が黒で表示される

- 非表示 → アイコンと可視マーク、フィーチャー名がグレーで表示される

編集したいフィーチャーを探す場合、手当たり次第にフィーチャーをダブルクリックするよりも、短時間で確認できるのでおすすめです。

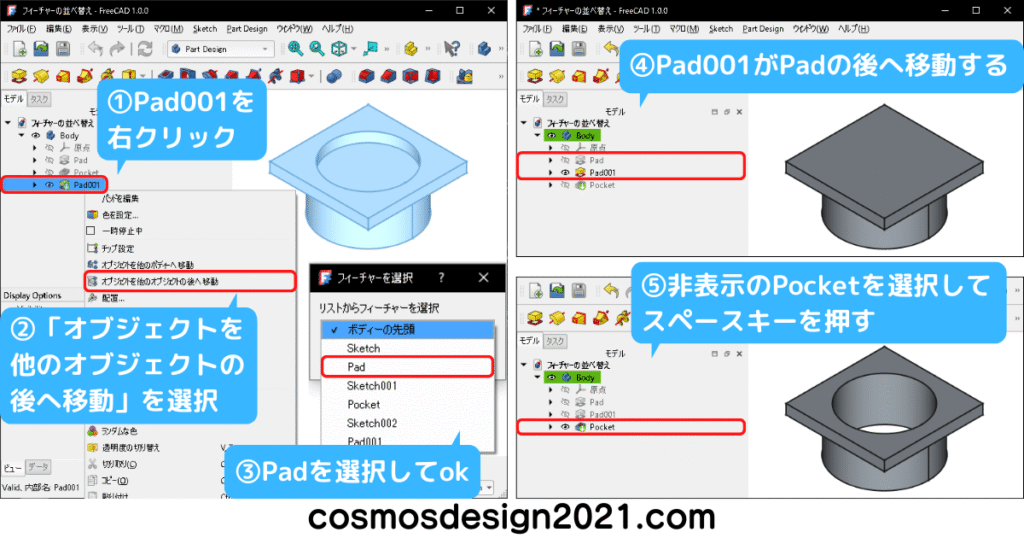

フィーチャーの並べ替え

3Dモデルを作り込んでいくと、フィーチャーの作成順序を並べ替えることで、新たにフィーチャーを追加しなくても済む場合があります。

ツリーのスケッチとデータム平面、フィーチャーは、Bodyの中で作成順序を並べ替えられます。

ただし、フィーチャーについては、スケッチを作成する段階で基準平面あるいは、データム平面を指定したものに限ります。

ツリーで移動したいフィーチャーを右クリックして「オブジェクトを他のオブジェクトの後へ移動」を選択すると、「フィーチャーを選択」ウィンドウが表示されます。

移動したい位置の1つ前のフィーチャーを選択して「ok」をクリックします。

並べ替えができたら、最後尾のフィーチャーが非表示になっている場合、そのフィーチャーを選択して、スペースキーを押して表示にします。

上図ではPocketで貫通穴を両方向へ指示した後に、Pad001で円柱を追加しているので、PocketとPad001を並べ替えると、穴が貫通する仕組みです。

- スケッチを作成する段階で形状の平面を指定したフィーチャー(親に紐付く複数の子同士の並べ替えでもエラーが発生)

- 厚みやフィレットなどのスケッチ不要のフィーチャー(厚みやフィレットなどを跨ぐ並べ替えでもエラーが発生)

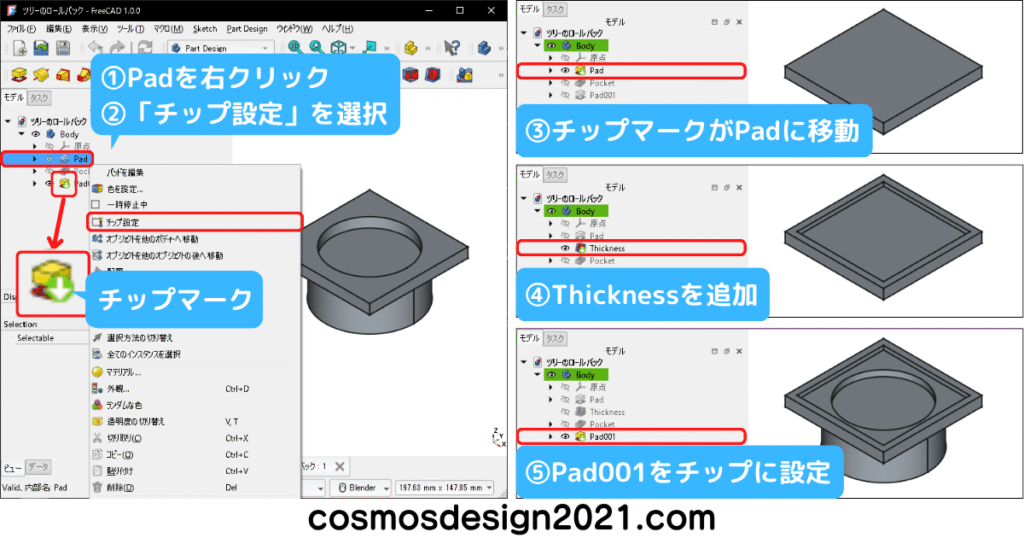

ツリーのロールバック

モデリングを行うと、Bodyの最後尾にスケッチやフィーチャーなどが追加されていきますが、履歴の途中に戻って(ロールバック)スケッチやデータム平面、フィーチャーを追加することもできます。

通常、Bodyの最後尾となるフィーチャーのアイコンにはチップマークが付いています。

このマークは作成したフィーチャーなどを、チップマークの付いたフィーチャーの後に追加することを示します。

また、フィーチャーを追加すると共に、チップマークも追加したフィーチャーに移動していきます。

ツリーでロールバックしたいフィーチャーを右クリックして「チップ設定」を選択すると、チップマークがそのフィーチャーに移動します。

なお、チップマークの後に続くすべてのフィーチャーは非表示となり、ロールバックされている間、使用できなくなります。

そのため、編集を済ませたらBodyの最後尾のフィーチャーを再度チップに設定しておく必要があります。

厚みやフィレットなどのスケッチ不要のフィーチャーより前にロールバックしてフィーチャーを追加するとエラーが発生

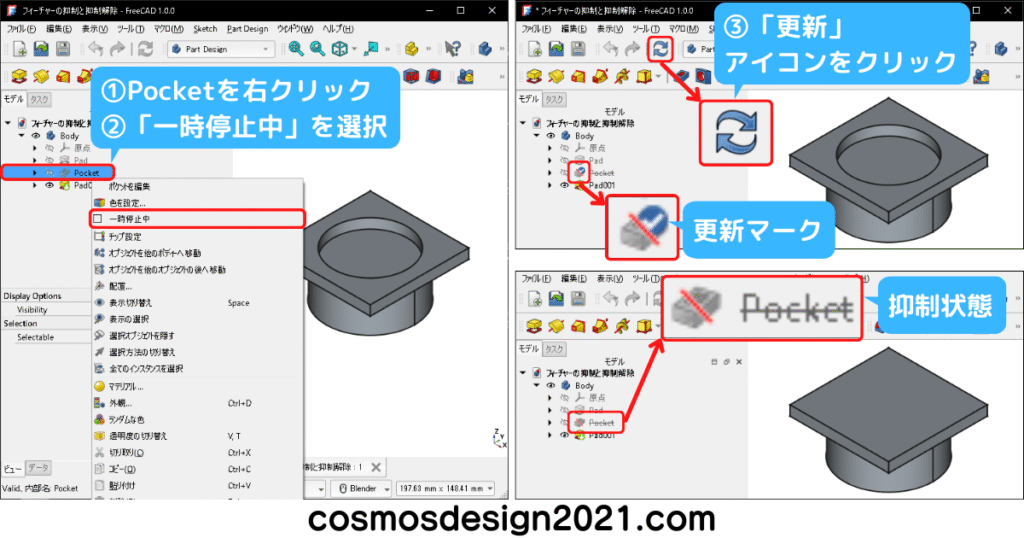

フィーチャーの抑制と抑制解除

抑制はフィーチャーをツリーから削除せずに無効にする機能です。

複数の形状を比較検討する場合などに、フィーチャーの削除や作り直す手間を省けます。

ツリーで抑制したいフィーチャーを右クリックして「一時停止中」 を選択すると、フィーチャーが抑制状態になり、フィーチャーのアイコンに更新マークが表示されます。

3Dモデルは表示が反映されていないため、ツールバーの「更新」アイコンをクリックするか、キーボードのF5キーを押して表示を更新します。

抑制されたフィーチャーは、同様の手順で抑制解除できます。

フィーチャーの削除

ツリーで削除したいフィーチャーをクリックしてDeleteキーを押すか、フィーチャーを右クリックして「削除」を選択します。

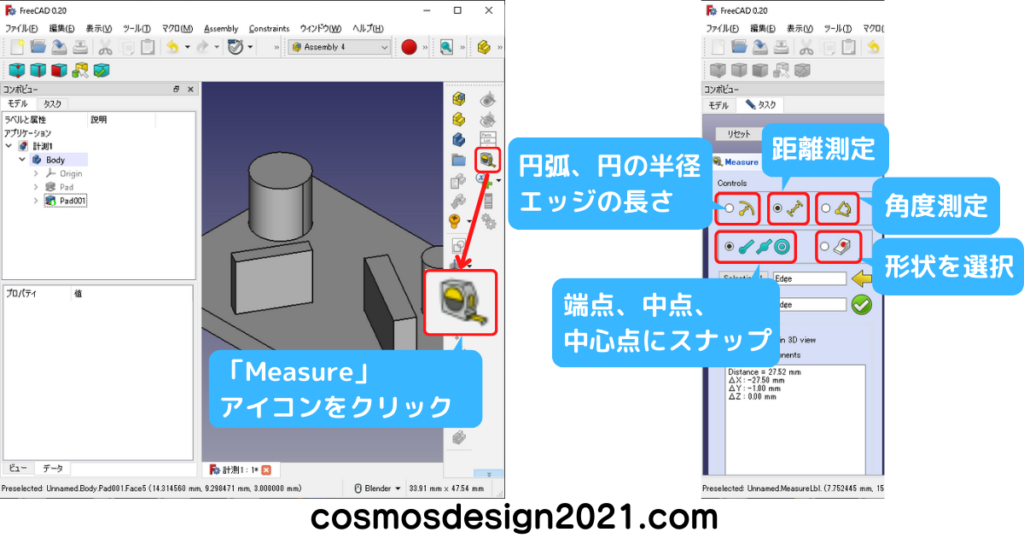

計測コマンド

Part Designの「Measure」コマンドは、体積と中点、中心点を計測できません。

そこで、代わりにAssembly4ワークベンチのMeasureと、FCInfoのマクロを使用します。

ワークベンチとマクロの追加の仕方がよくわからない!という方は、ワークベンチとマクロの追加の仕方をこちらの記事にまとめているので参考にしてください。

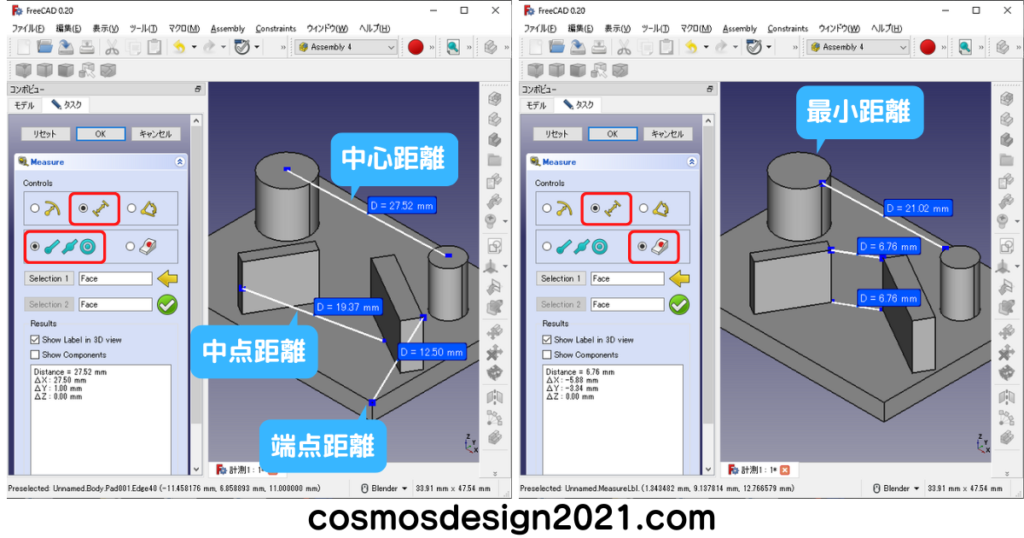

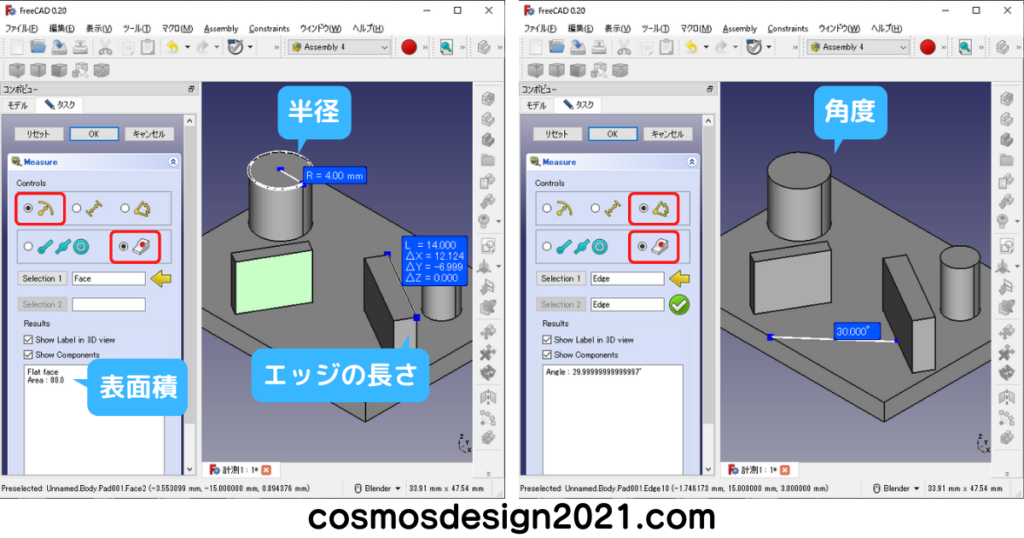

中心距離、中点距離、最小距離の測定

ワークベンチをAssembly4に切替えて「Measure」アイコンをクリックします。

コンボビューに「Measure」が表示されるので、Controlsの上の枠と下の枠のアイコンをそれぞれ選び、測定したい対象物の「点、エッジ、面」のいずれかをクリックします。

- 中心距離 円の周囲、円の面をクリック

- 中点距離 エッジをクリック

- 端点距離 点をクリック

- 最小距離 点、エッジ、面をクリック

- 半径 円の周囲をクリック

- エッジの長さ エッジをクリック

- 表面積 面をクリック

- 角度 エッジ、面をクリック

表面積、体積、重心座標の測定

アドオンマネージャーのマクロから「FCInfo」をインストールしておきます。

詳細は初期設定の記事を参照してください。

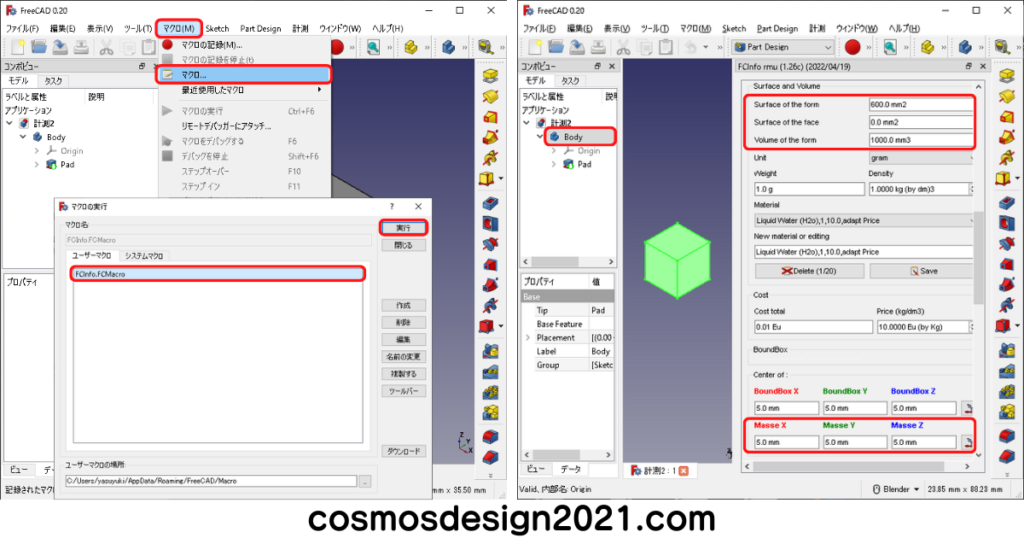

メニューバーの「マクロ」→「マクロ…」をクリックすると、マクロの実行ウィンドウが表示されるので、「FCInfo.FCMacro」を選択して、「実行」をクリックします。

Bodyを選択後、3Dビューの右側に表示された項目のうち、下記の値を読み取ります。

- Surface of the form (表面積)

- Surface of the face (選択した面1つのみの面積)

- Volume of the form (体積)

- Center of Mass (重心座標)

3Dモデルの保存

ツールバーの「保存」アイコンあるいは、メニューバーの「ファイル」→「保存」をクリックします。

ファイルの拡張子は「.FCStd」で保存されます。

エクスポート

ファイル形式を変えて保存したい場合、3Dモデルを選択した状態で、メニューバーの「ファイル」→「エクスポート」をクリックします。

- ほかのCADで互換性のある形式「.step」「.iges」

- 3Dプリンターの出力形式「.stl」「.obj」

- その他のファイル形式にも対応

インポート

ほかのソフトウェアで作成されたCADデータを取り込みたい場合、メニューバーの「ファイル」→「インポート」をクリックします。

まとめ|FreeCAD Part Design ワークベンチの基礎から解説

FreeCADは市販ソフトに比べると、3Dモデルの編集作業でエラーが発生しやすいので、対策をまとめておきます。

- 3Dモデルの編集が必要になることを想定して、可能な限り基準平面あるいは、データム平面からフィーチャーを作成する。

- フィレットや面取りなどは編集でエラーが発生しやすいので、3Dモデルの作成順序の中でも最後の方に作成する。

- 編集したいフィーチャーの探す時間を短縮するため、部品の構成要素ごとにフィーチャーを続けて作成する。

Part Design ワークベンチの基礎を習得したら

モデリングを習得したら、下記のリンクから学びたい内容の記事に進んでください。

おすすめは「モデリングコマンド」や「サーフェス」「板金」「図面」「アセンブリ」「FEM」「練習問題」です。