FreeCADが使いにくい!最初に設定を変更して便利に使いたい!おすすめの設定とやり方を教えて!と思っていませんか?

初期設定は設定画面で行いますが、各機能の詳細を日本語で解説したサイトが少なく、設定を始めようとした初心者にとって、挫折してしまうケースが非常に多いです。

私は機械設計のエンジニアとして仕事をしているので、FreeCADが使えるようになりたくて使用頻度の高い機能の学習を続けています。

そこでこの記事では、基本的な設定からワークベンチの追加と設定までをまとめて解説します。

この記事でわかること。

- ワークベンチとマクロの追加

- 基本的な設定

- マウスの操作設定

- Sketcherワークベンチの設定

- Draftワークベンチの設定

- TechDrawワークベンチの設定

- Assemblyワークベンチの設定

- Renderワークベンチの設定

- 設定のバックアップ

- 設定のリセット

この記事は図解でわかりやすく解説しているので、初心者でも手順どおりに進めれば、初期設定ができます。

基本的な設定からワークベンチの追加と設定までをしたい方は、是非ともこの記事を読んであなたの「ものづくり」に役立ててください。

初期設定

FreeCADはインストールした時点で、便利な機能が使えないことと、設定を繰り返し変更する場面がでてきます。

そこで、作業の効率化のため、初期設定で機能の追加と、設定のカスタマイズを行います。

それでは、FreeCADを起動させます。

初回起動画面は下図のように「FreeCADへようこそ」が表示されます。

ここでは、下記内容を選択して「終了」をクリックします。

- 言語 → 日本語

- 使用する単位 → 標準(mm,kg,s,°)

- ナビゲーションスタイル → 後で変更するので、ここでは「CAD」のままでもOK

- テーマ → 「FreeCADライト」あるいは、「FreeCADダーク」のどちらかを選択

スタートページは使わないため、画面右下の「今後このスタートページを表示しない(空白の画面で開始)」のチェックボックスにチェックを入れてから、スタートページのタブを閉じます。

このように、ファイルはタブで表示されるので、必要に応じて切替えたり閉じたりします。

ワークベンチとマクロの追加

FreeCADにはワークベンチという機能があります。

ワークベンチとは、行いたい作業に関連したメニューやツールなどを、ひとまとめにした機能のことです。

このワークベンチには、モデリングに特化したものや、アセンブリに特化したものなど、多種多様のワークベンチが存在するので、目的に応じて切替えて使います。

FreeCADをインストールした時点で、標準でインストールされているワークベンチと、別途インストールが必要なワークベンチがあります。

板金やファスナーなどの便利なワークベンチは、別途インストールが必要です。

そこで、これらのワークベンチやマクロなどを、インストールしたり更新したり管理するのがアドオンマネージャーです。

アドオンのおすすめ

- 板金 → Sheet Metal

- ファスナー → Fasteners

- アニメーション → Assembly4

- レンダリング → Render

- マクロ → FCInfo

ワークベンチの追加

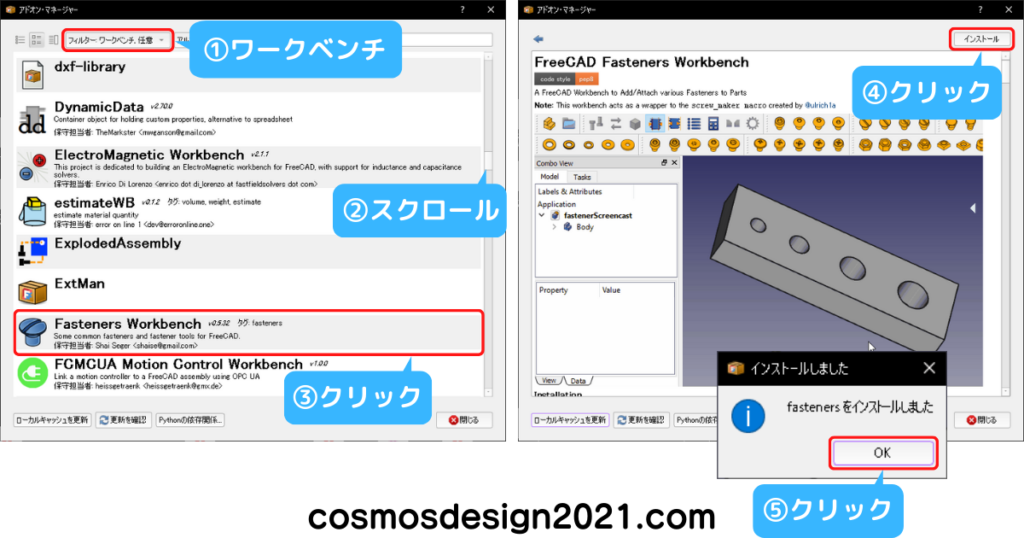

ここでは、Fastenersワークベンチについて、追加の方法を解説します。

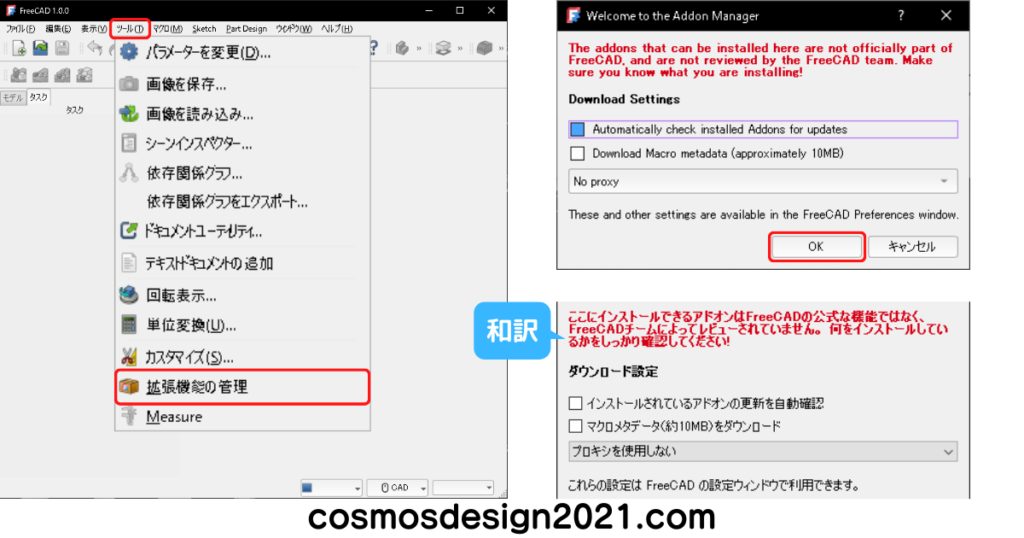

メニューバーの「ツール」→「拡張機能の管理」をクリックすると「Welcome to the Addon manager」ウィンドウが表示されます。

初回はそのまま「OK」をクリックして「アドオン・マネージャー」を表示させます。

フィルターのプルダウンメニューから「ワークベンチ」をクリックします。

ワークベンチの一覧から「Fasteners Workbench」を選択して「インストール」をクリックします。

「インストールしました」ウィンドウが表示されたら「OK」をクリックします。

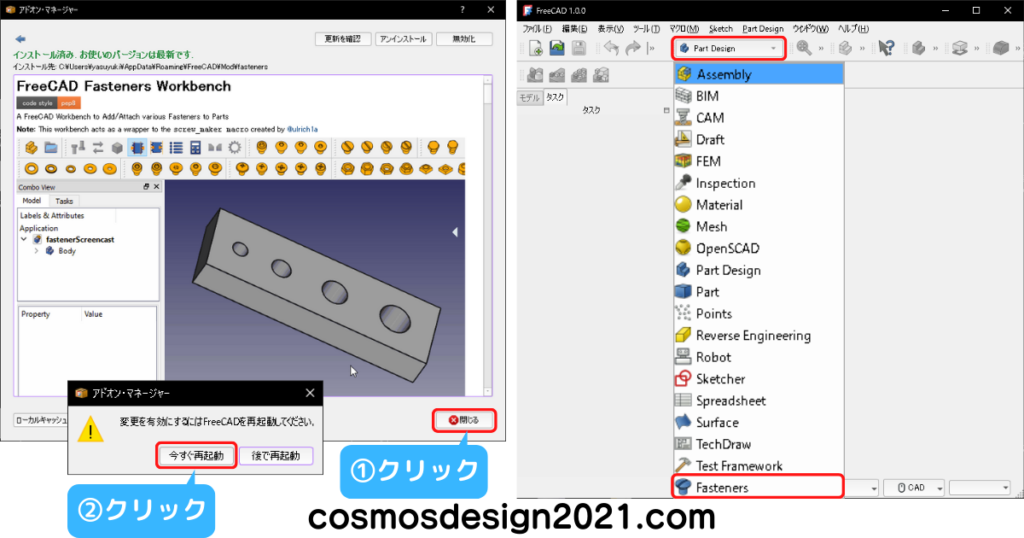

「アドオン・マネージャー」の「閉じる」をクリックすると、再起動を促すアラートが表示されるので「今すぐ再起動」をクリックして、FreeCADを再起動させます。

ワークベンチのプルダウンメニューをクリックして「Fasteners」が追加されていれば完了です。

同様の手順で他のワークベンチも追加しておきます。

なお、追加したワークベンチをアンインストールしたい場合は「アドオン・マネージャー」でワークベンチを選択後「アンインストール」をクリックします。

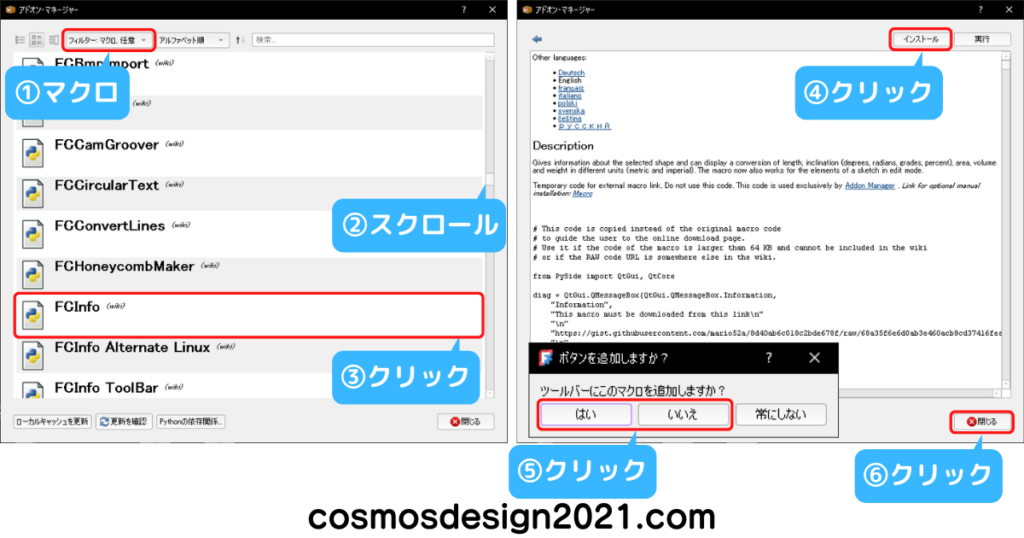

マクロの追加

「アドオン・マネージャー」を表示させます。

マクロの一覧から「FCInfo」を選択して「インストール」をクリックします。

「ボタンを追加しますか?」ウィンドウが表示されるので、このマクロのボタンをツールバーに追加するかしないかを自分の好みで選択します。

「アドオン・マネージャー」の「閉じる」をクリックします。

メニューバーの「マクロ」→「マクロ…」をクリックすると、マクロの実行ウィンドウが表示されるので、「FCInfo.FCMacro」が追加されていれば完了です。

ワークベンチとマクロの更新

アドオンマネージャーでインストールしたワークベンチとマクロは、不定期に更新されるため、月に一度くらいは「アップデートを確認」をクリックして、更新できるものがあれば更新することをおすすめします。

基本的な設定

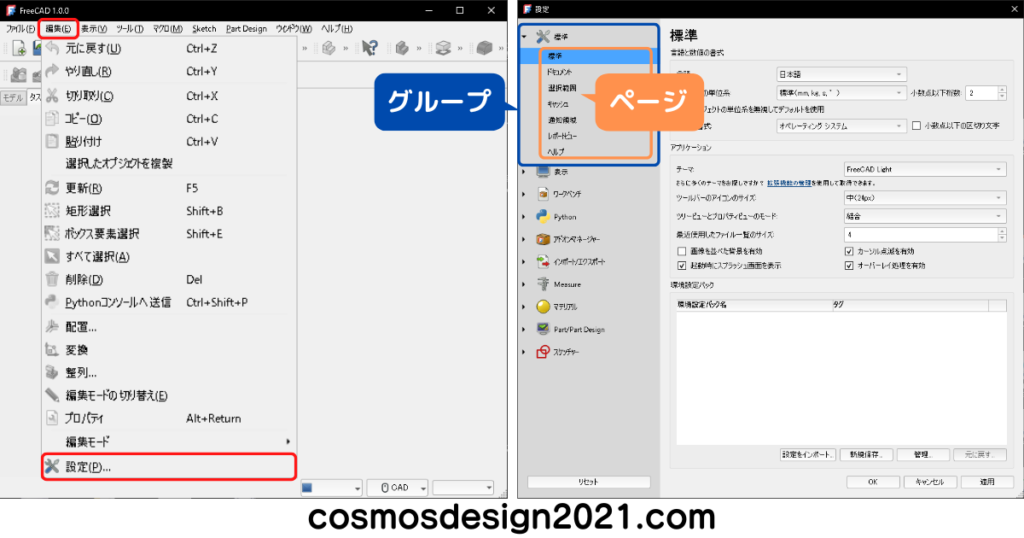

メニューバーの「編集」→「設定」をクリックして「設定」を表示させます。

設定の左側のメニューには、標準、表示、ワークベンチ、Python、アドオンマネージャーなどの「グループ」が並び、その中の一つを選択すると「ページ」が展開されます。(標準の「グループ」を選択した場合、標準、ドキュメント、選択範囲などの「ページ」が展開されます)

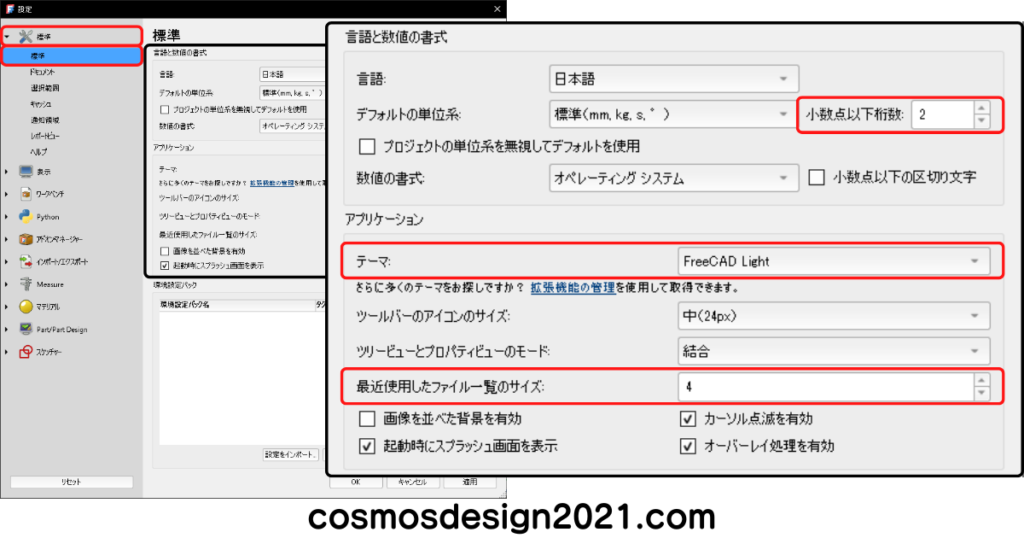

標準-標準

「標準」グループの「標準」ページを開きます。

小数点以下桁数

メジャーの計測や、スケッチの寸法拘束、コンボビューのビュータブやデータタブなどの値について、小数点の桁数を変更できます。(おすすめは2です)

テーマ

初回起動画面で選んだテーマを選び直せます。

ここでは「FreeCAD Dark」「FreeCAD Light」に加え「FreeCAD Classic」のいずれかに変更できます。

最近使用したファイル一覧のサイズ

メニューバーの「ファイル」→「最近開いたファイル」に表示されるファイルの数を変更できます。(おすすめは20です)

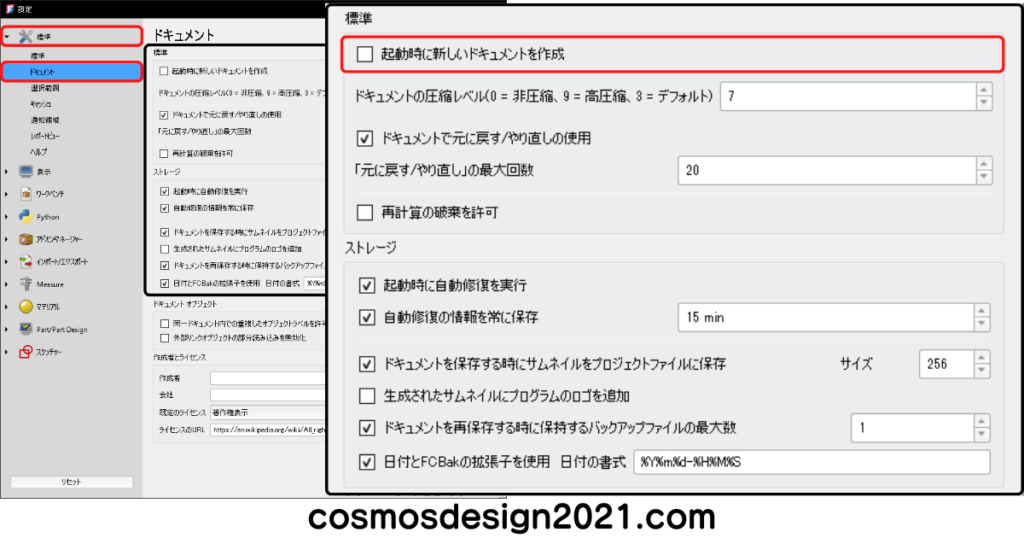

標準-ドキュメント

「標準」グループの「ドキュメント」ページを開きます。

起動時に新しいドキュメントを作成

チェックを入れると、FreeCADの起動時に新しいドキュメントを作成します。

開始時のワークベンチにPart Designを選択している場合におすすめです。

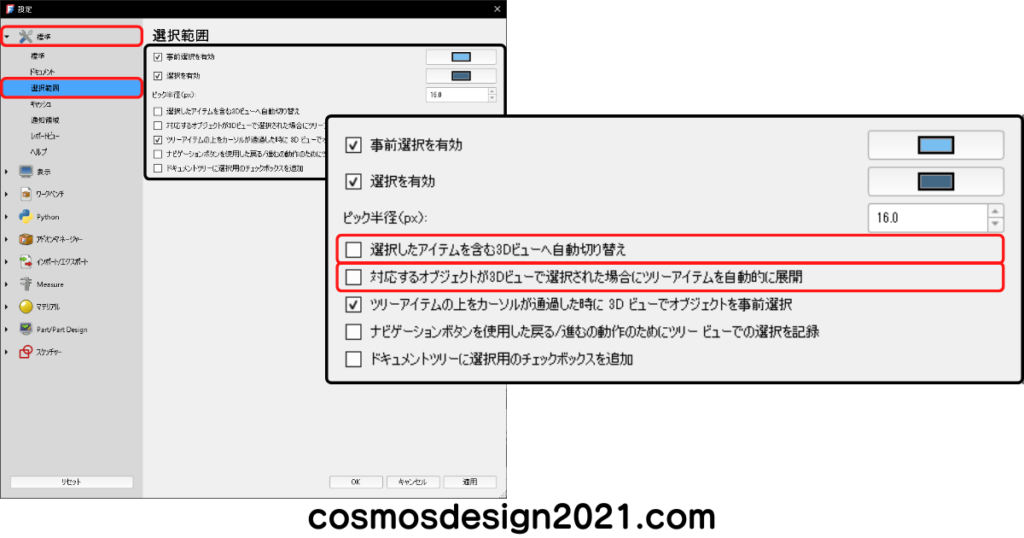

標準-選択範囲

「標準」グループの「選択範囲」ページを開きます。

選択したアイテムを含む3Dビューへ自動切り替え

チェックを入れると、ツリーで選択したオブジェクトが3Dビューに表示されます。

TechDrawにおいて、3Dモデルと図面を切替える場合におすすめです。

対応するオブジェクトが3Dビューで選択された場合にツリーアイテムを自動的に展開

チェックを入れると、3Dビューで選択した3Dモデルがツリーで展開されます。

アセンブリにおいて、3Dビューの部品をツリーから探す場合におすすめです。

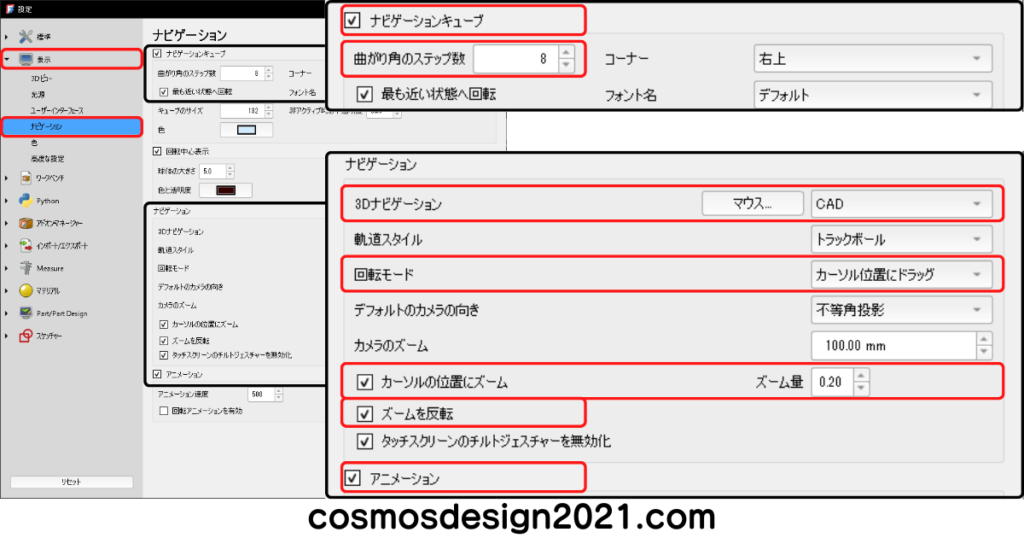

表示-ナビゲーション

「表示」グループの「ナビゲーション」ページを開きます。

ナビゲーションキューブ

チェックを外すと、3Dビューのナビゲーションキューブを非表示にできます。

曲がり角のステップ数

ナビゲーションキューブの回転方向の矢印をクリックしたときの1回転あたりに必要なクリック数を変更できます。(おすすめは24です→1クリックで15°回転します)

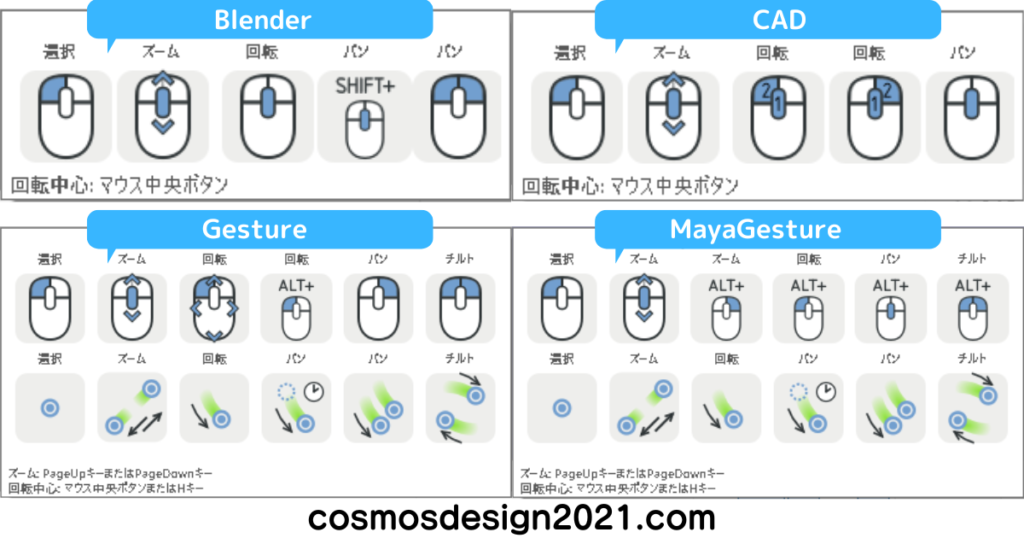

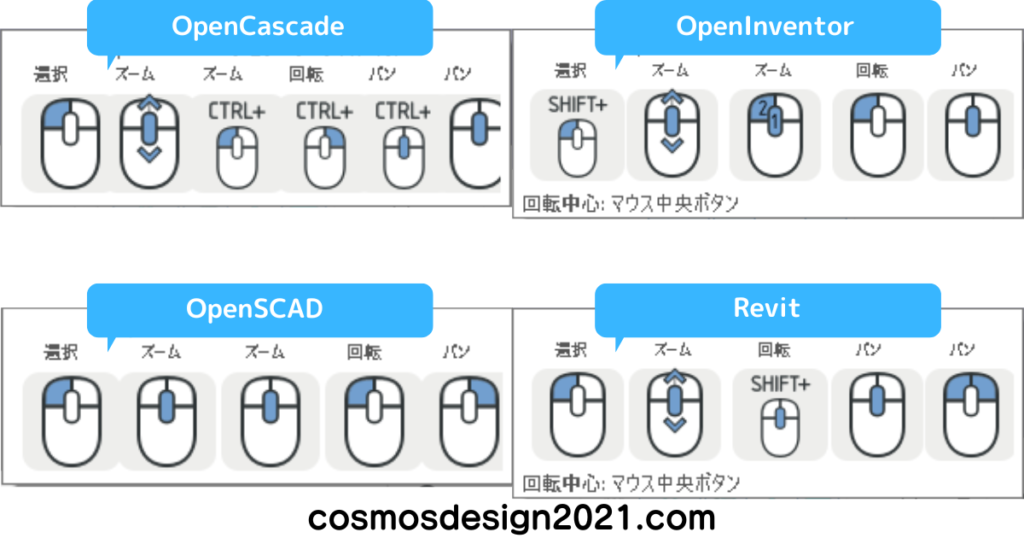

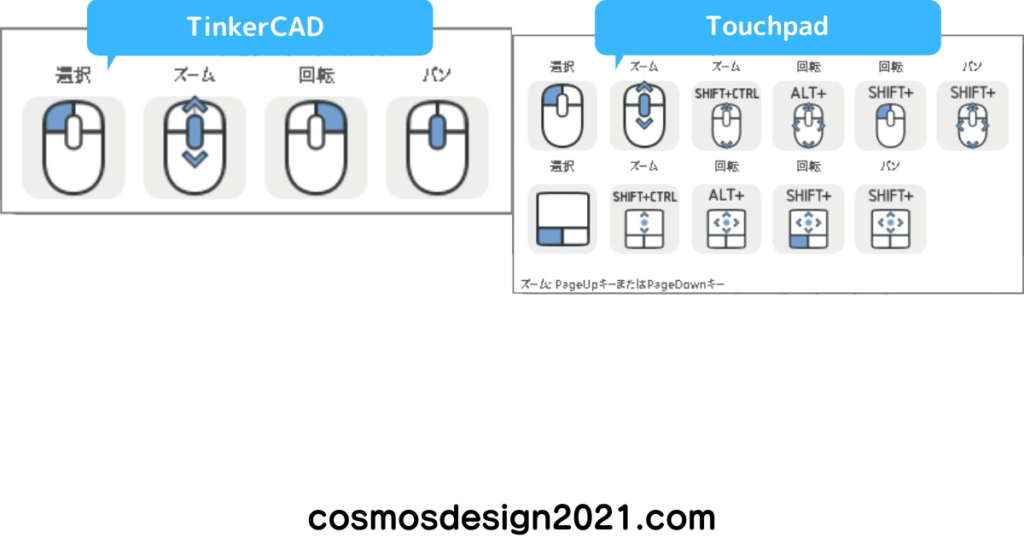

3Dナビゲーション

マウスのキーの配置を変更できます。

右側の「CAD」をクリックして出てくるプルダウンメニューから選びます。

選んだ項目のキーの配置は隣の「マウス」をクリックすると表示されます。

回転モード

3Dモデルの回転基準を変更できます。

- 「ウィンドウの中央」は、ウィンドウの中心で回転させる

- 「カーソル位置にドラッグ」は、マウスポインタの位置を中心に回転させる

- 「オブジェクトの中央」は、オブジェクトの中心で回転させる(おすすめです)

カーソルの位置にズーム

3Dモデルのズーム基準を変更できます。

- チェックを入れると、マウスポインタの位置を中心にズームさせる

- チェックを外すと、ウィンドウの中心でズームさせる(おすすめです)

ズーム量

3Dモデルの拡大縮小の移動量を変更できます。

0.20から値を小さくしていくと動きが滑らかになります。(おすすめは0.15です)

ズームを反転

チェックを外すと、ズーム操作の向きが逆になります。

アニメーション

3Dモデルの表示を切替えるときの動きを変更できます。

- チェックを入れると、ビューの切替えに動きがあるので、分かりやすくなる

- チェックを外すと、ビューの切替えが瞬時に行われるので、動作が重いときに有効

マウスの項目とキーの配置は下図のとおりです。

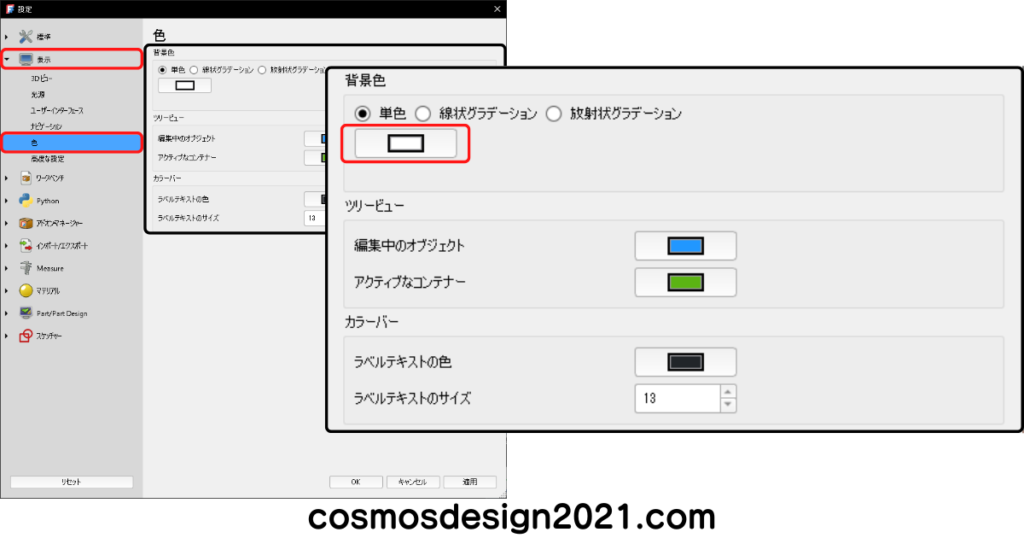

表示-色

「表示」グループの「色」ページを開きます。

背景色

背景色を単色とグラデーションのどちらかに変更できます。

カラーボタンをクリックすると、任意の色に変更できます。

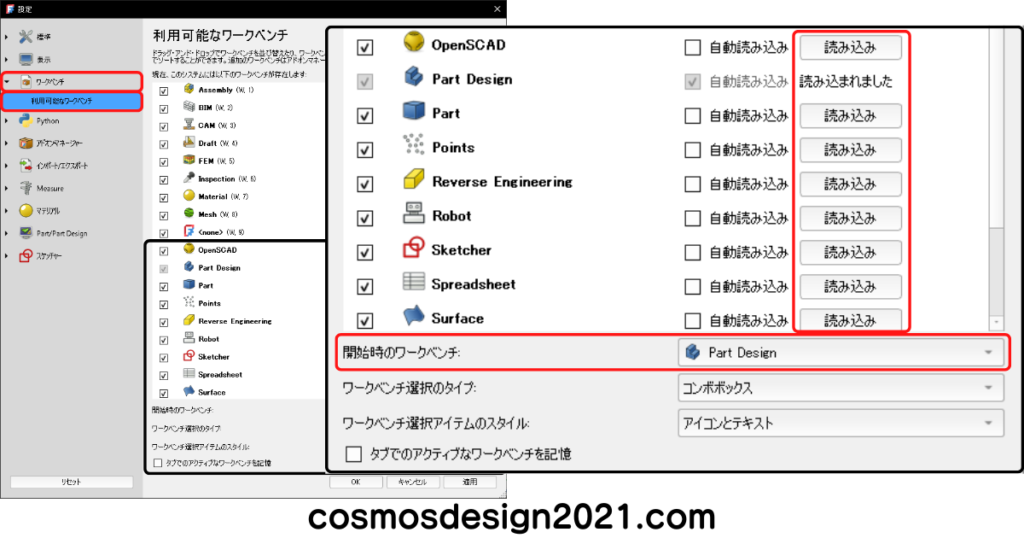

ワークベンチ

「ワークベンチ」グループの「利用可能なワークベンチ」ページを開きます。

一覧にはインストールされているすべてのワークベンチが表示されます。

FreeCADは起動時間を短縮するため、利用可能なすべてのワークベンチを自動的に読み込まずに、使用するワークベンチのみ読み込みます。

ワークベンチの読み込み

後述する個々のワークベンチの設定をする場合、事前にワークベンチを読み込んでおく必要があるため、ワークベンチの一覧の右端にある「読み込み」をクリックしておきます。

開始時のワークベンチ

FreeCADの起動時にアクティブにするワークベンチを変更できます。

右側の「Part Design」をクリックして出てくるプルダウンメニューから選びます。

新規の部品を作ることが多いなら「Part Design」のままでOKです。

FreeCADを再起動すると、選択したワークベンチで開始されます。

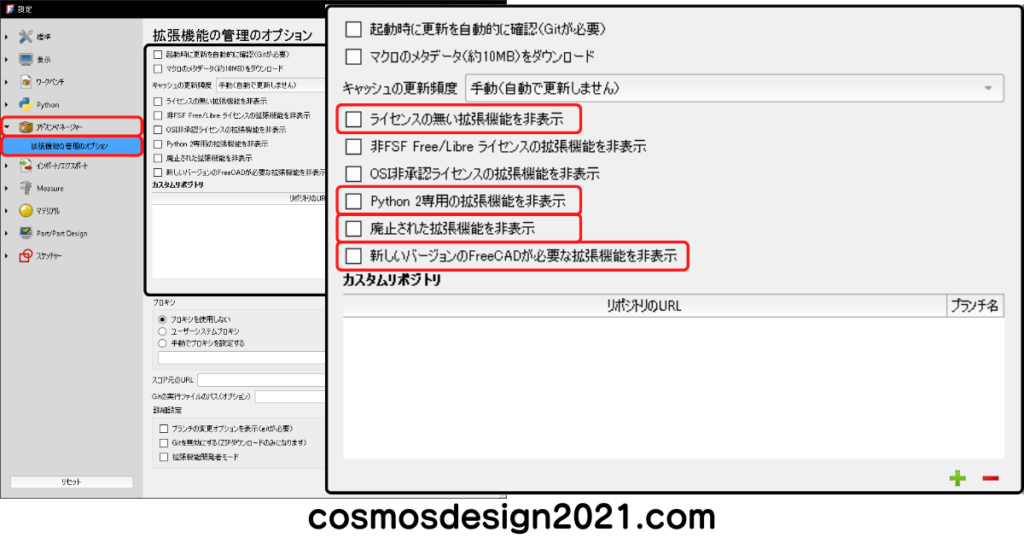

アドオンマネージャー

「アドオンマネージャー」グループの「拡張機能の管理のオプション」ページを開きます。

ライセンスの無い拡張機能を非表示

チェックを入れると、ライセンスの無いアドオンは一覧に含まれません。

Python2専用の拡張機能を非表示

チェックを入れると、Python2専用アドオンは一覧に含まれません。

廃止された拡張機能を非表示

チェックを入れると、廃止アドオンは一覧に含まれません。

新しいバージョンのFreeCADが必要な拡張機能を非表示

チェックを入れると、新しいバージョンを必要とするアドオンは一覧に含まれません。

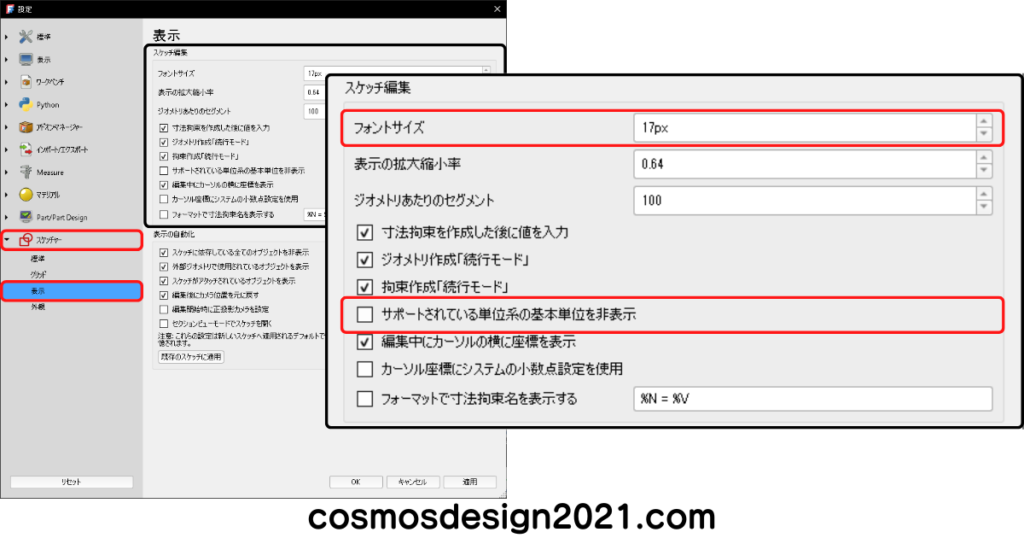

Sketcherワークベンチの設定

ワークベンチの設定は、事前に読み込んだワークベンチのみグループに表示されます。

ここでは、Sketcherワークベンチを読み込んでおきます。

スケッチャー-表示

「スケッチャー」グループの「表示」ページを開きます。

フォントサイズ

寸法数値のフォントサイズを変更できます。

デフォルトの値は17pxですが、22px以上にすると見やすくなります。

サポートされている単位系の基本単位を非表示

寸法数値の語尾に表示される「mm」を非表示にできます。

チェックを入れると、寸法数値のみの表示となるため見やすくなります。

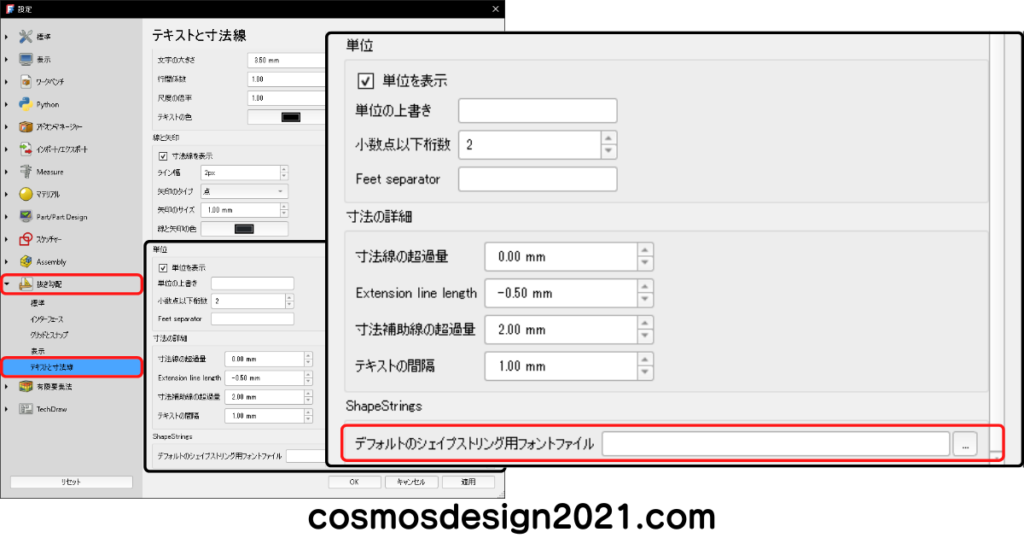

Draftワークベンチの設定

ワークベンチの設定は、事前に読み込んだワークベンチのみグループに表示されます。

ここでは、Draftワークベンチを読み込んでおきます。

抜き勾配-テキストと寸法線

「抜き勾配」グループの「テキストと寸法線」ページを開きます。

デフォルトのシェイプストリング用フォントファイル

テキストスケッチ用のフォントのパスを入力します。

ここで登録できるフォントファイルの拡張子は、「.ttf」「.otf」「.pfb」です。

「.ttc」の拡張子はここで登録できないため、主にダウンロードしたフォントがあれば登録しておきます。

なお、漢字を入力して「□」と表示されてしまう場合は、文字化けが発生しています。

例として、arialの場合「平面abc」は「□□abc」に文字化けしました。

TechDrawワークベンチの設定

ワークベンチの設定は、事前に読み込んだワークベンチのみグループに表示されます。

ここでは、TechDrawワークベンチを読み込んでおきます。

この設定はJIS機械製図に則った図面を描くためにまとめました。

一度設定をすれば、設定後に作成する投影図や線種などの変更をしなくて済みます。

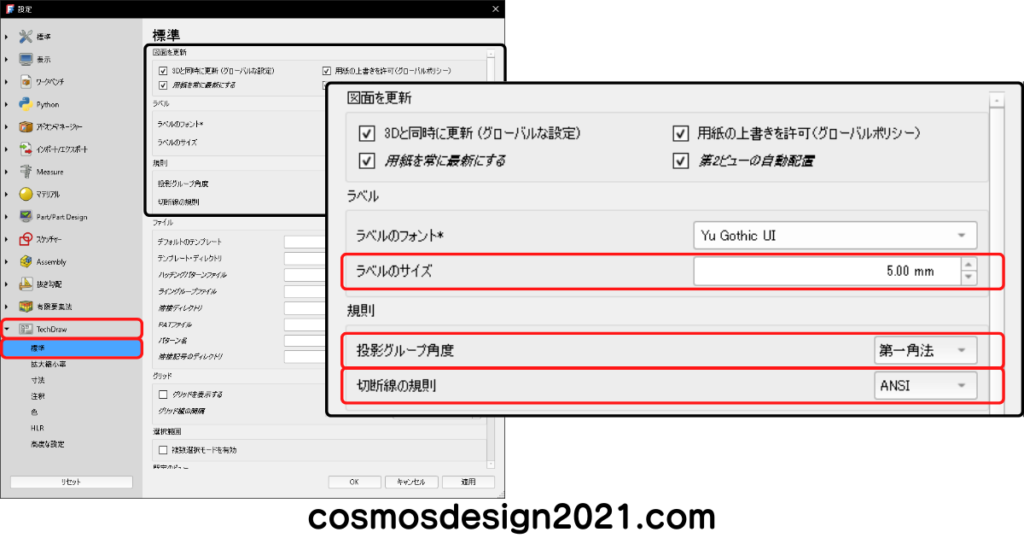

TechDraw-標準

「TechDraw」グループの「標準」ページを開きます。

ラベルのサイズ

ラベル(投影図の下の文字列や注記)の文字高さを「5.0mm」→「3.5mm」に変更します。

投影グループ角度

投影法を「第一角法」→「第三角法」に変更します。

切断線の規則

切断線の規格を「ANSI」→「ISO」に変更します。

TechDraw-寸法

「TechDraw」グループの「寸法」ページを開きます。

フォントサイズ

寸法の文字高さを「5.0mm」→「3.5mm」に変更します。

矢印のスタイル

矢印は「Field Arrow」でもOKですが、ここでは「Open Arrow」に変更します。

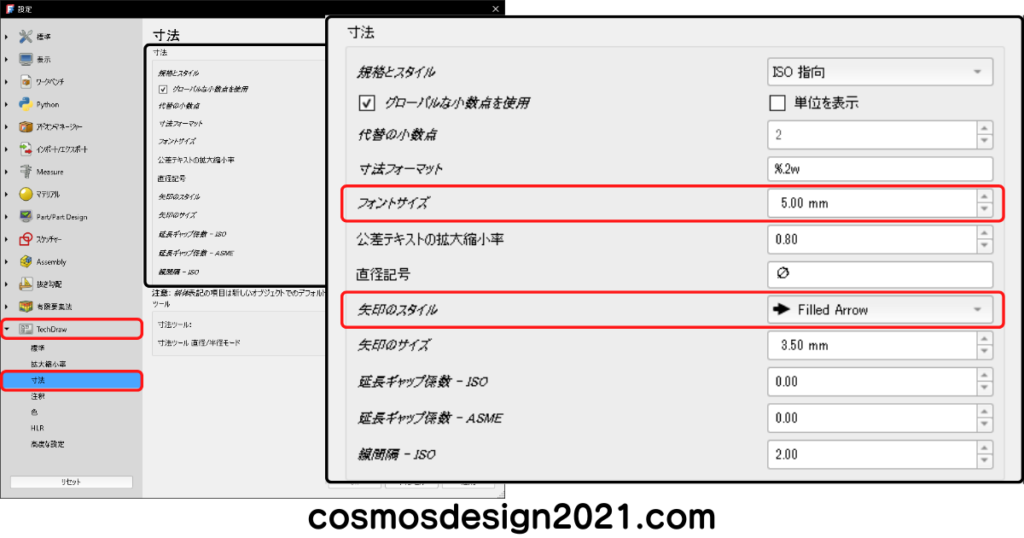

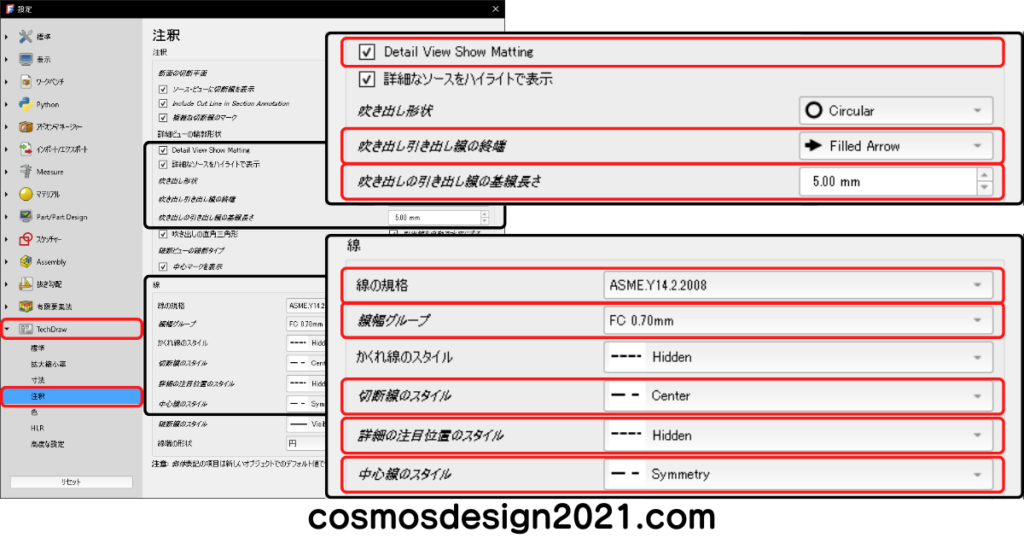

TechDraw-注釈

「TechDraw」グループの「注釈」ページを開きます。

Detail View Show Matting

チェックを外して、詳細図(部分拡大図)の外周の枠を一部非表示にします。

吹き出し引き出し線の終端

バルーンの端末記号は「Field Arrow」でもOKですが、ここでは「Open Arrow」に変更します。

吹き出しの引き出し線の基線長さ

バルーンの基線長さを「5.00mm」→「0.00mm」に変更します。

線の規格

線の規格を「ASME.Y14.2.2008」→「ISO.128.20.1996」に変更します。

線幅グループ

線の太さを「FC 0.70mm」→「FC 0.35mm」(太線0.35mm、細線0.18mm)に変更します。

切断線のスタイル

切断線を「一点長鎖線」→「一点鎖線」に変更します。

詳細の注目位置のスタイル

詳細図の範囲を示す円を「破線」→「実線」に変更します。

設定を開き直すと「破線」に戻っているので、変更が反映されないようです。

中心線のスタイル

中心線を「二点長鎖線」→「一点鎖線」に変更します。

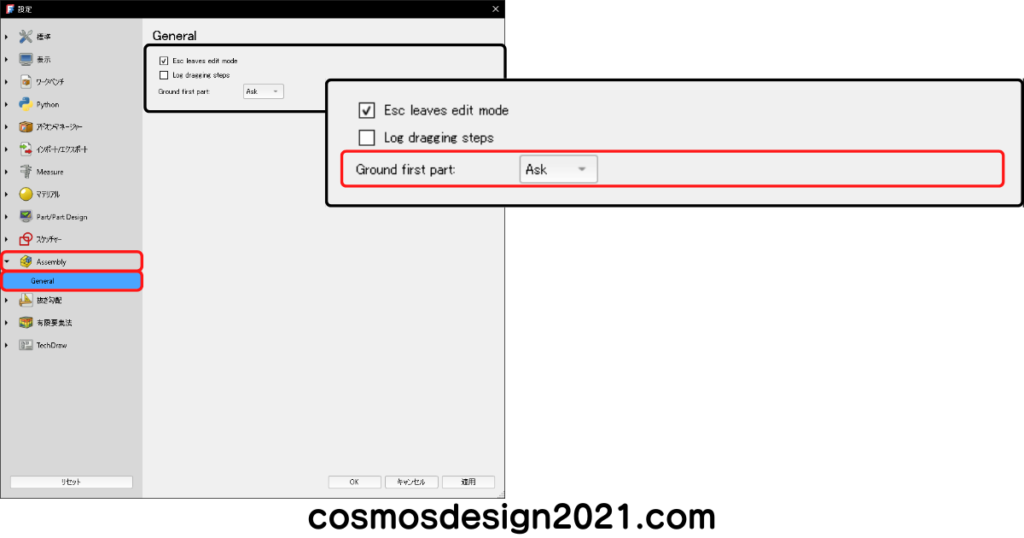

Assemblyワークベンチの設定

ワークベンチの設定は、事前に読み込んだワークベンチのみグループに表示されます。

ここでは、Assemblyワークベンチを読み込んでおきます。

Assembly

「Assembly」グループの「General」ページを開きます。

Ground first part(最初のパーツを接地)

アセンブリに最初の構成部品を挿入するときに、部品を自動的に固定するかどうかを選択できます。

- 「Ask」あるいは、「尋ねる」は、固定するかしないかの通知を表示させる

- 「Always」あるいは、「常に」は、固定させる(おすすめです)

- 「Never」あるいは、「なし」は、固定しない

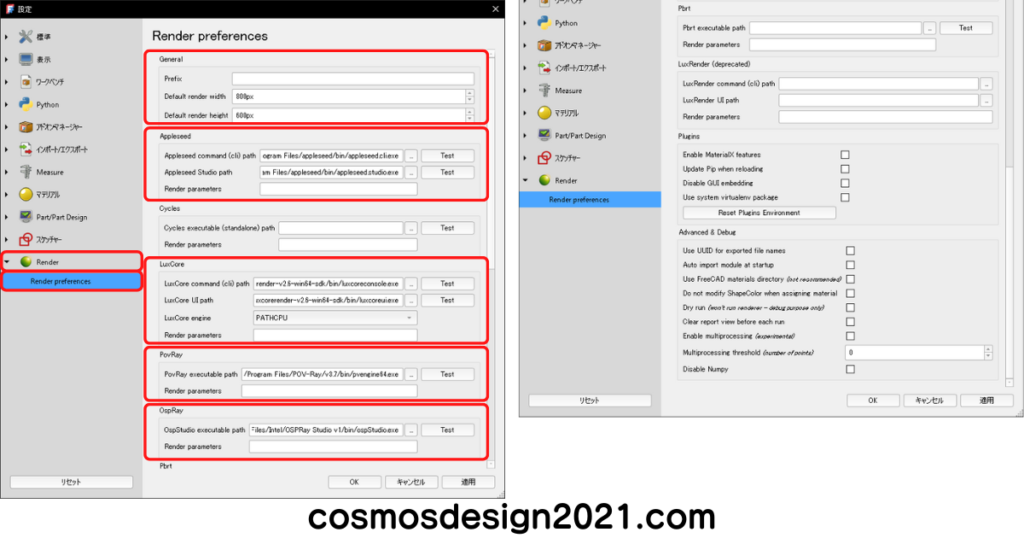

Renderワークベンチの設定

ワークベンチの設定は、事前に読み込んだワークベンチのみグループに表示されます。

ここでは、Renderワークベンチを読み込んでおきます。

「Render」グループの「Render preferences」ページを開きます。

General

レンダリングで生成する画像のサイズは「Default render width」(幅)と「Default render height」(高さ)に入力した数値で出力されます。

デフォルトの数値は幅と高さが0pxなので、幅800pxと高さ600pxに変更しておきます。

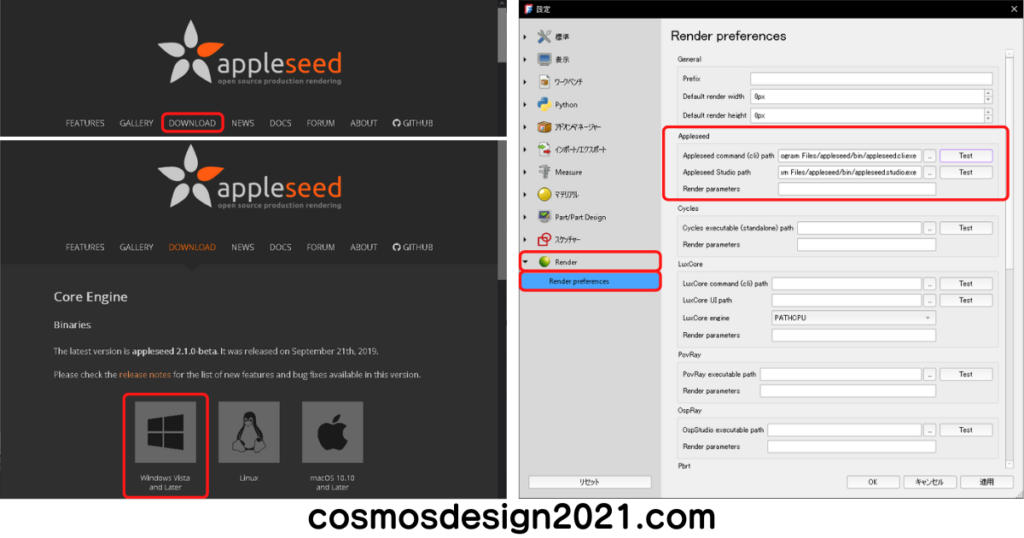

Appleseed

ダウンロードとインストール

公式サイト https://appleseedhq.net/ の画面上部の「Download」をクリックして「Windows Vista and Later」をクリックするとダウンロードが始まります。

ダウンロードした「appleseed-2.1.0-beta-0-g015adb503-win64-vc141.zip」を解凍します。

インストーラーは無いので、ここでは解凍したフォルダをProgram Fileに格納しました。

設定

実行ファイルの「appleseed.cli.exe」と「appleseed.studio.exe」をインストール先のフォルダから検索します。

「appleseed.cli.exe」のパスを「Appleseed command (cli) path」の右欄に入力します。

ここでは「C:/Program Files/appleseed/bin/appleseed.cli.exe」を入力しました。

「appleseed.studio.exe」のパスを「Appleseed Studio path」の右欄に入力します。

ここでは「C:/Program Files/appleseed/bin/appleseed.studio.exe」を入力しました。

次に、右端の「Test」をクリックして、エラーが表示されなければ設定完了です。

Cycles

公式サイト https://www.cycles-renderer.org/ にアクセスするようですが詳細は不明です。

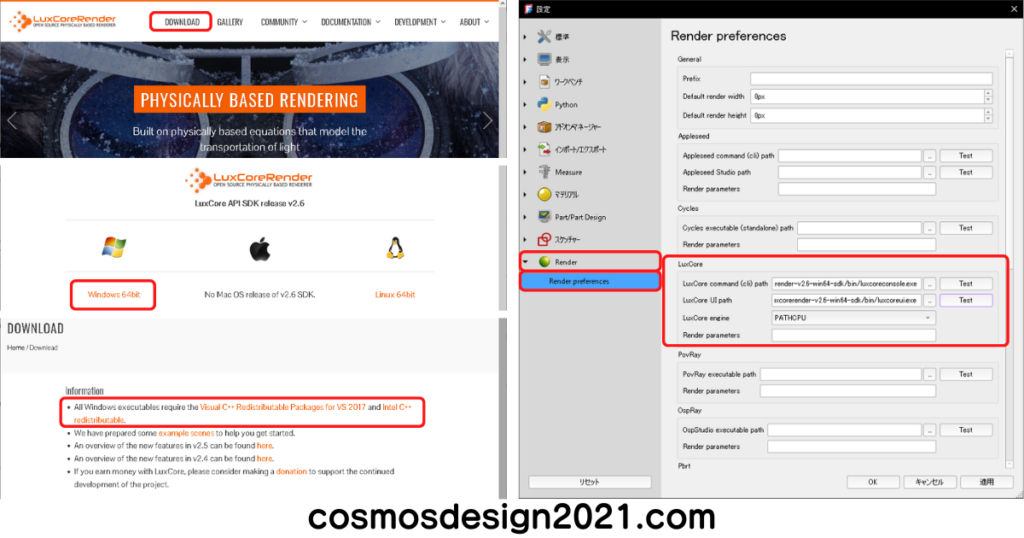

LuxCoreRender

ダウンロードとインストール

公式サイト https://luxcorerender.org の画面上部の「DOWNLOAD」をクリックして「LuxCore API SDK release v2.6」の「Windows 64bit」をクリックするとダウンロードが始まります。

ダウンロードした「luxcorerender-v2.6-win64-sdk.zip」を解凍します。

インストーラーは無いので、ここでは解凍したフォルダをProgram Fileに格納しました。

設定

実行ファイルの「luxcoreconsole.exe」と「luxcoreui.exe」をインストール先のフォルダから検索します。

「luxcoreconsole.exe」のパスを「LuxCore command (cli) path」の右欄に入力します。

ここでは「C:/Program Files/luxcorerender-v2.6-win64-sdk/bin/luxcoreconsole.exe」を入力しました。

「luxcoreui.exe」のパスを「LuxCore UI path」の右欄に入力します。

ここでは「C:/Program Files/luxcorerender-v2.6-win64-sdk/bin/luxcoreui.exe」を入力しました。

次に、右端の「Test」をクリックして、エラーが表示されなければ設定完了です。

エラーが発生してレンダリングできない場合の対処方法

RenderワークベンチのLuxCoreでエラーが発生する場合、下記内容に対応します。

上記サイトの「DOWNLOAD」ページ上部の「All Windows executables require the Visual C++ Redistributable Packages for VS 2017 and Intel C++ redistributable.」から、下記の2つをダウンロードしてインストールします。

- Visual C++ Redistributable Packages for VS 2017

- Intel C++ redistributable

Intel C++ redistributableを解凍したフォルダには、ファイルが2つありますが、64bit版の「ww_icl_redist_intel64_2018.3.210」をインストールします。

dllが足りないと表示が出る場合は、インストール先のlibフォルダの「embree3.dll」「luxcore.dll」「OpenImageDenoise.dll」「tbb.dll」「tbb12.dll」をbinフォルダにコピーします。

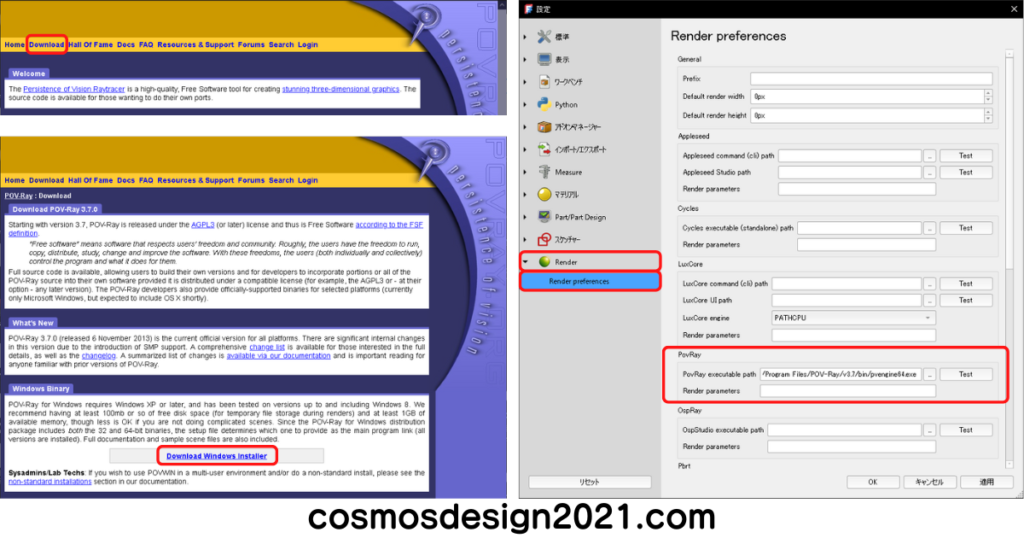

Pov-Ray

ダウンロードとインストール

公式サイト http://www.povray.org の画面上部の「Download」をクリックして「Download Windows Installer」をクリックするとダウンロードが始まります。

ダウンロードした「povwin-3.7-agpl3-setup.exe」をインストールする際に、インストール先のパスをメモしておきます。

インストールが完了すると「povwin-3.7-editor.exe」のダウンロードも実行されるので、このファイルについても同様にインストールします。

設定

実行ファイルの「pvengine64.exe」をインストール先のフォルダから検索します。

「pvengine64.exe」のパスを「PovRay executable path」の右欄に入力します。

ここでは「C:/Program Files/POV-Ray/v3.7/bin/pvengine64.exe」を入力しました。

次に、右端の「Test」をクリックして、エラーが表示されなければ設定完了です。

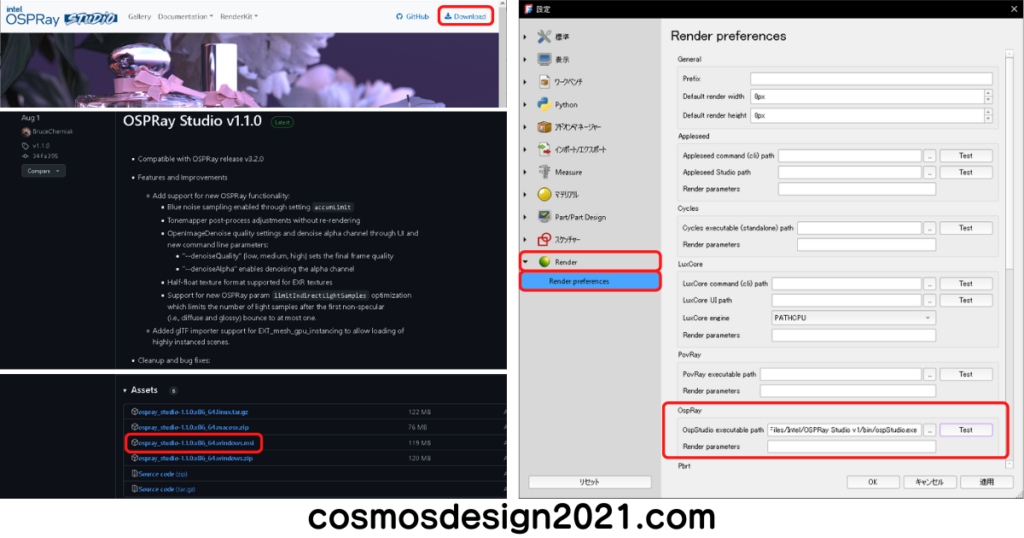

Intel Ospray Studio

ダウンロードとインストール

公式サイト http://www.ospray.org/ospray_studio/ の画面上部の「Download」をクリックして「ospray_studio-1.1.0.x86_64.windows.msi」をクリックするとダウンロードが始まります。

ダウンロードした「ospray_studio-1.1.0.x86_64.windows.msi」をインストールする際に、インストール先のパスをメモしておきます。

設定

実行ファイルの「ospStudio.exe」をインストール先のフォルダから検索します。

「ospStudio.exe」のパスを「OspStudio executable path」の右欄に入力します。

ここでは「C:\Program Files\Intel\OSPRay Studio v1\bin/ospStudio.exe」を入力しました。

次に、右端の「Test」をクリックして、エラーが表示されなければ設定完了です。

Pbrt

公式サイト https://www.pbrt.org/ にアクセスするようですが詳細は不明です。

LuxRender(deprecated)

廃止されたため、設定しても利用できません

設定のまとめ

設定のバックアップ

設定で変更した内容は、設定ファイルに保存されているため、バックアップを取ることもできます。

バックアップを取る場合、FreeCADが起動していない状態で、下記のファイルを別のフォルダにコピーしておきます。

- ユーザー共通のFreeCADの設定フォルダの場所

C:\Users\username\AppData\Roaming\FreeCAD

(usernameにご自身のユーザー名を入力) - ファイル名

user.cfg

変更した設定に馴染めなくて、何を変更したか覚えていない場合、上記のファイルをバックアップファイルに置き換えれば元に戻せます。

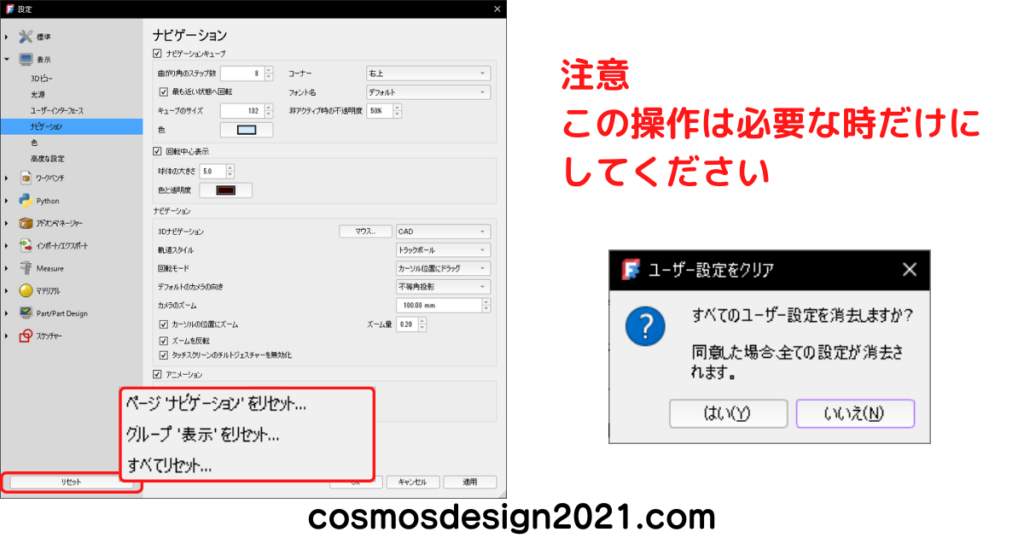

設定のリセット

設定のリセットをすると、設定で変更した内容を初期状態に戻せます。

特に、FreeCADが正しく動作しないときに、設定のリセットで解決したケースが報告されています。(例として、スケッチの作図コマンドで線が引けなくなったなど)

設定の左下にある「リセット」をクリックすると、リセットのメニューが表示されます。

「表示」グループの「ナビゲーション」ページを開いた状態で、リセットをクリックしたときのメニューは下記のとおりです。

- 「ページ ‘ ナビゲーション ’ をリセット」は、現在のページをリセットします

- 「グループ ‘ 表示 ‘ をリセット」は、現在のグループのページをリセットします

- 「すべてリセット」は、すべてのページをリセットします

なお、「すべてリセット」を選択したときのみ「ユーザー設定をクリア」ウィンドウが表示されますが、「ページをリセット」と「グループをリセット」は選択と同時に設定がリセットされてしまうため注意してください。

初期設定を完了できたら

初期設定を完了できたら、下記のリンクから学びたい内容の記事に進んでください。

おすすめは「スケッチ」です。