3Dモデルから2D図面を作成したい!JIS機械製図のルールに合わせたい!作成した図面をDXFやPDFで出力したい!と思っていませんか?

部品図はTechDrawワークベンチで作成しますが、FreeCADは開発段階のソフトウェアのため、市販化されているCADソフトのように製図できない部分がいくつかあります。

私は機械設計のエンジニアとして仕事をしているので、FreeCADが使えるようになりたくて使用頻度の高い機能の学習を続けています。

そこでこの記事では、TechDrawワークベンチの基本となる3DモデルからJIS機械製図のルールに則った部品図の作り方をまとめて解説します。

この記事でわかること。

- 図枠の表示

- 第三角法による投影図の配置

- 断面図と詳細図の作成

- 寸法と注記、表題欄の記入

- DXFとPDFでエクスポート

この記事は図解でわかりやすく解説しているので、初心者でも手順どおりに進めれば、部品図を作れます。

3DモデルからJIS機械製図のルールに則った部品図の作り方を習得したい方は、是非ともこの記事を読んであなたの「ものづくり」に役立ててください。

部品図とは

部品図とは、製品を構成する部品の情報を示した図面のことです。

この図面の目的は、製造側に対して設計者の設計意図を伝えることにあります。

そのため、3Dモデルを3Dプリンターで造形するだけであれば、図面は必要ありません。

しかし、量産や3Dプリンターの規格に対応していない大きな部品や材質、精度を求める場合は、メーカーに発注しないと作れないため、3Dモデルに加えて、JIS機械製図に則った図面が必要となります。

エンジニアがおすすめする機械製図の本

図面を描くうえで、知っておかないといけないルールがJIS機械製図です。

このJIS機械製図はネットや本を参考に勉強できますが、たくさんの情報が溢れ返っているので、「なにで勉強すればいいかわからない!」と悩む方が多いと思います。

そこで、これから製図を始める初心者や、ルールを忘れてしまった経験者のために、私が購入した本の中から勉強に役立つおすすめを紹介します。

図面って、どない描くねん! 第2版

2005年に初版を発行して、40刷で累計6万5000部を達成した、技術書としては異例のベストセラーになった本です。

図面の描き方で悩んだときに、教科書として使用するくらい役に立った本で、私の周りにもこの本を購入していたエンジニアがいました。

この本の良いところは、図面に表示する内容が網羅されていて、解説も図が多めで分かりやすいところです。

現在はJISの改定に合わせて、第2版として内容がアップデートされました。

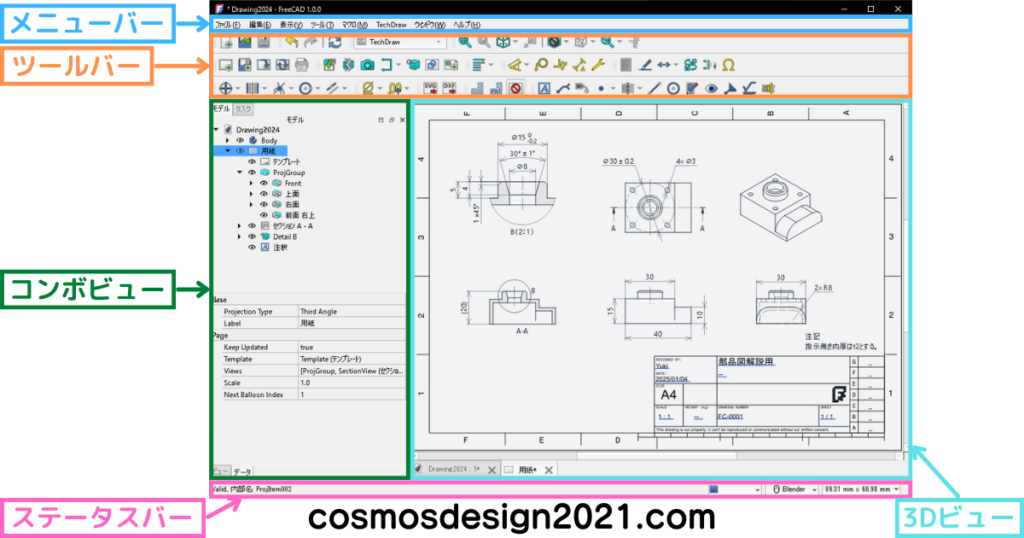

TechDrawワークベンチの画面説明

FreeCADには図面を作成するワークベンチが幾つか存在します。

- 3Dモデリングが不要で、図面だけを作りたいとき → Draftワークベンチ

- 3Dモデルから図面を作りたいとき → TechDrawワークベンチ

TechDrawワークベンチのメリットは、3Dモデルと図面がリンクしているため、正確な投影図を配置できることと、3Dモデルの形状を変更すると、図面の投影図に反映されるところです。

画面はメニューバーとツールバー、コンボビュー、3Dビュー、ステータスバーから構成されています。

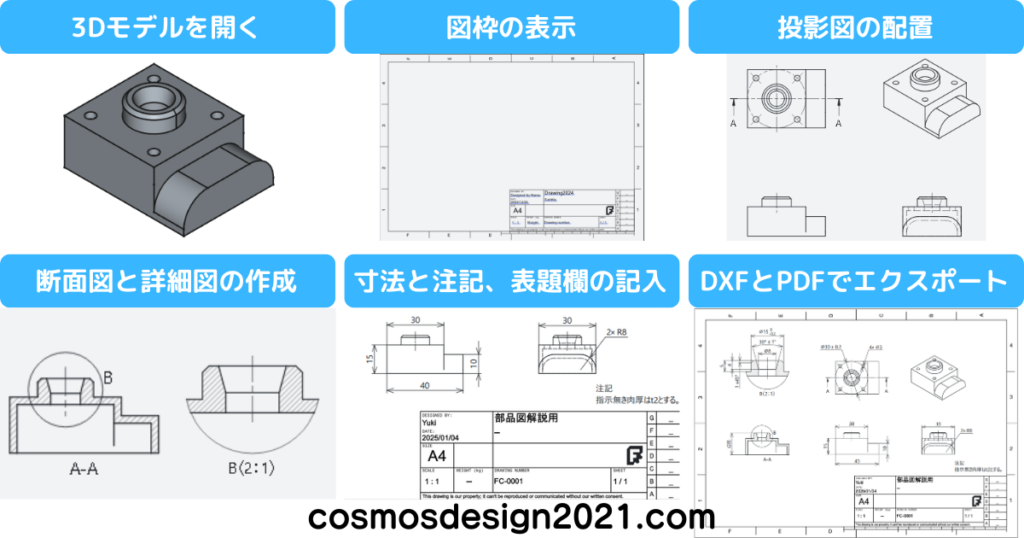

部品図の流れ

この記事を参考に図面を作る方は、初期設定の記事でTechDrawワークベンチの設定を済ませてから読み進めてください。

初期設定を実施しないと、投影法や線種などがJIS機械製図の規則と異なってしまい、作図後に設定を変更しても反映されないからです。

TechDrawワークベンチの設定を済ませたら、下記の手順で図面を作成します。

- 3Dモデルを開く

- 図枠の表示

- 投影図の配置

- 断面図と詳細図の作成

- 寸法と注記、表題欄の記入

- DXFとPDFでエクスポート

3Dモデルを開く

3Dモデルを作成したら、名前を付けて保存しておきます。(ここでは「Drawing2024」で保存)

モデリングの仕方がよくわからない!という方は、モデリングの仕方をこちらの記事にまとめているので参考にしてください。

図枠の表示

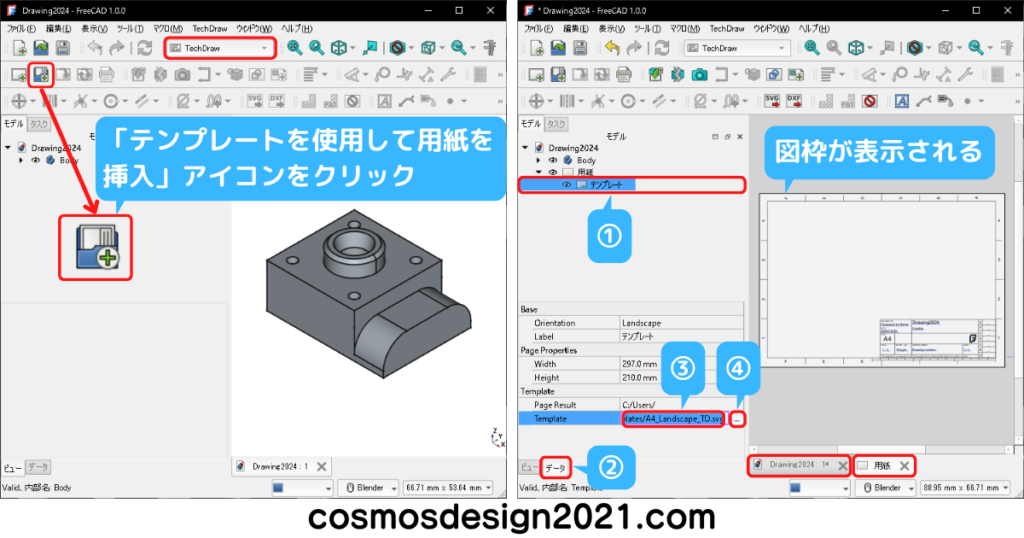

3Dモデルを開いたら、ワークベンチをTechDrawに切替えます。

ツールバーの「テンプレートを使用して用紙を挿入」アイコンをクリックすると、図面の様式ごとに作成されたテンプレートの一覧が表示されます。

使用したいテンプレートを選択して「開く」をクリックすると、3Dビューに図面の図枠が表示されます。(ここでは「A4_Landscape_TD.svg」を選択)

図枠を表示させた後でも、次の方法で図枠を選び直せます。

ツリーに追加された「用紙」の「テンプレート」をクリックして、データタブの「Template」のアドレスを選択すると、「…」が表示されるのでクリックします。

なお、3Dモデルと図面は画面下部のタブで切替えできます。

投影図の配置

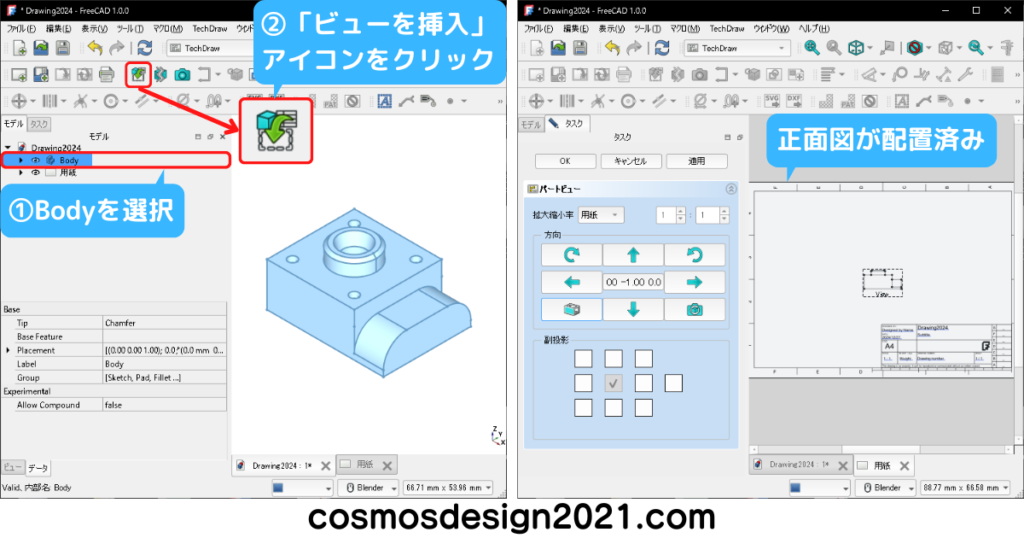

投影図を配置する場合、3Dモデルを選択状態にしておく必要があるため、ツリーの「Body」を選択します。

ツールバーの「ビューを挿入」アイコンをクリックすると、コンボビューに「パートビュー」が表示され、3Dビューには正面図が配置されます。

パートビューの「方向」に並んでいる矢印は、正面図をほかの投影図や向きに変更する場合にクリックして調整します。

「副投影」に並んでいるチェックボックスは、チェックの入っている正面図を中央に、必要な投影図を配置できます。

投影図の尺度を変更する場合、後述するツリーの「用紙」で行うため、「拡大縮小率」は使用しません。

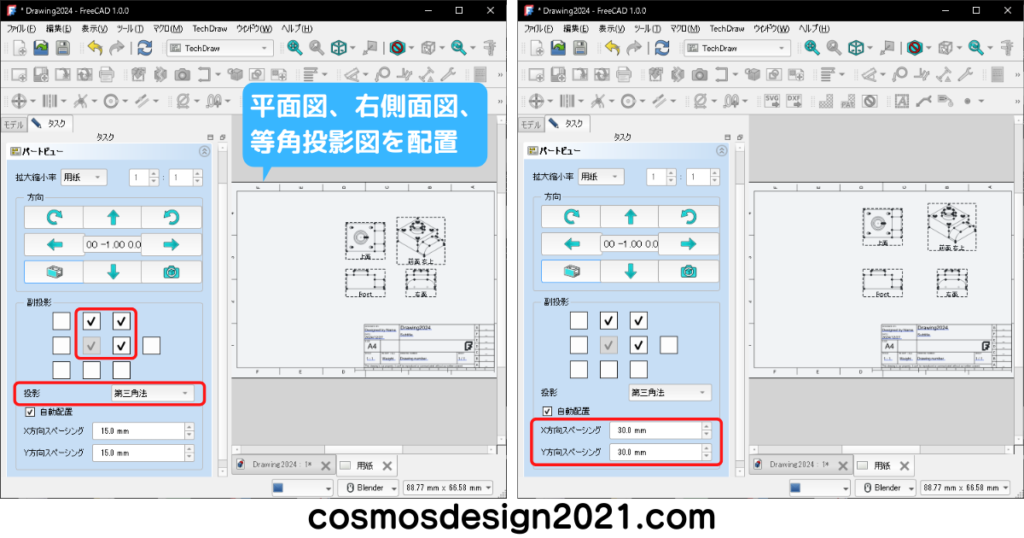

次に、平面図、右側面図、等角投影図の位置に相当するチェックボックスにチェックを入れて、投影に「第三角法」が表示されていることを確認しておきます。

もし、「第一角法」と表示されてしまう場合は、コマンドをキャンセルして、上述した初期設定の記事を参考に設定してください。

これは、投影の選択肢を「第三角法」に切替えても、FreeCAD1.0では「第一角法」で配置されてしまうからです。

- 基本的に投影図は第三角法による。

- 正面図(主投影図)を補足する他の投影図は、できるだけ少なくし、主投影図だけで表せるものに対しては、他の投影図は描かない。

- 対象物の形状を理解しやすくする目的などから、立体図を描く必要がある場合には等角投影、斜投影、透視投影などを用いて描く。

投影図同士の間隔が狭い場合は、「X方向スペーシング」と「Y方向スペーシング」の数値を増やします。

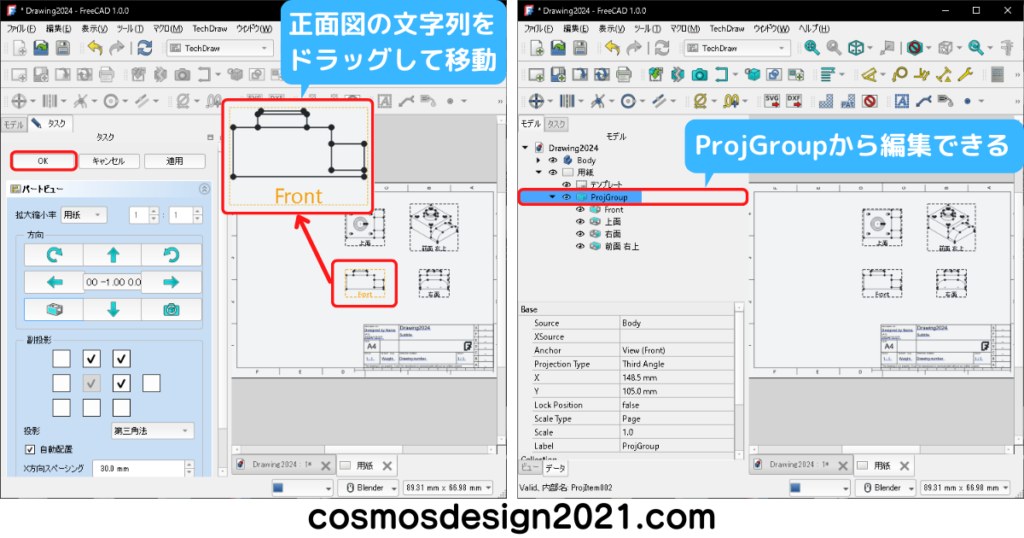

パートビュー上部の「適用」をクリックすると投影図が移動するので、図形に寸法を入れられるおおよその位置まで移動させます。

投影図が図枠の上部などに片寄って配置されてしまった場合は、正面図の文字列(ここではFront)をドラッグすると、配置したすべての投影図は正面図に追従して移動します。

必要な投影図と投影図同士の間隔を決めたらOKをクリックします。

配置を完了させた後でも、ツリーに追加された「ProjGroup」をダブルクリックすれば、投影図の追加や削除、位置を編集できます。

なお、正面図以外の投影図をドラッグで移動させた場合、「用紙を再描画」アイコンをクリックすると、デフォルトの位置に戻ってしまうので、「ProjGroup」で編集してください。

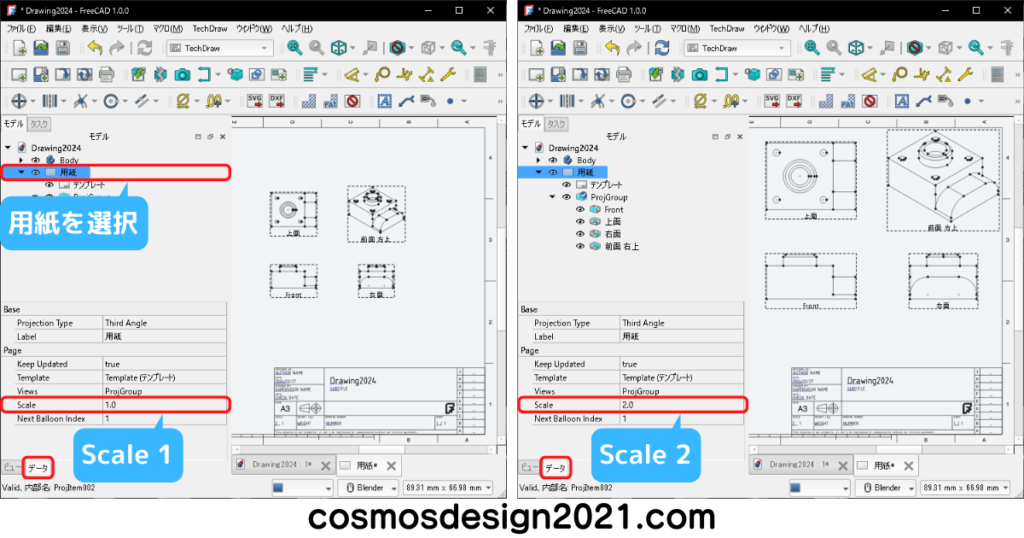

解説のため本編から逸れますが、用紙の尺度を変更する場合は、ツリーの「用紙」を選択して、データタブの「Scale」を変更します。

断面図の作成

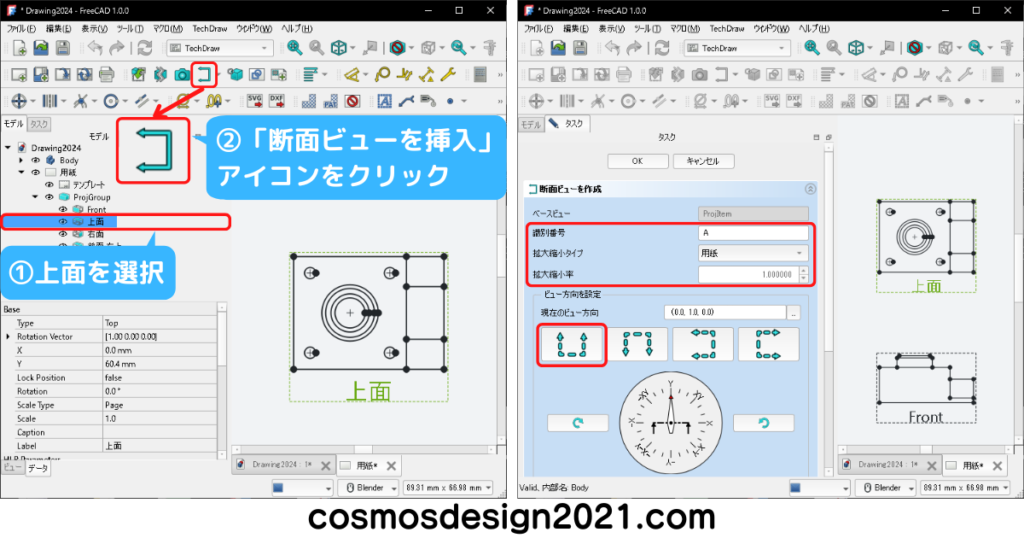

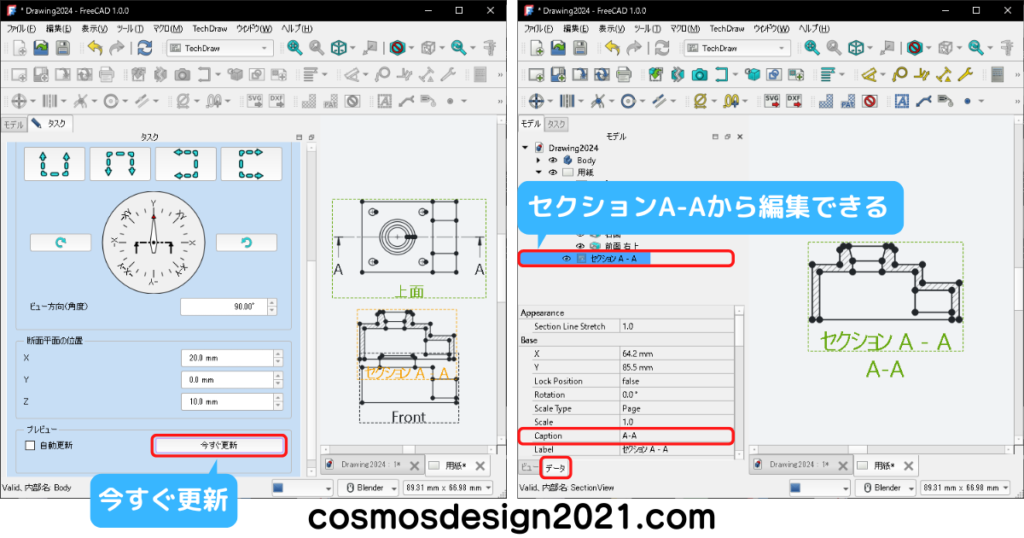

断面図を作成する投影図を選択します。(ここでは上面を選択)

ツールバーの「断面ビューを挿入」アイコンをクリックすると、コンボビューに「断面ビューを作成」が表示されます。

断面ビューを作成の「ビュー方向を設定」に並んでいる断面方向のアイコンを選択すると、「識別番号」と「拡大縮小タイプ」が設定できるようになります。

- 識別番号 → 記号を入力(ここではAを入力)

- 拡大縮小タイプ → 倍尺にする場合カスタムを選択(ここではそのまま)

- 拡大縮小率 → 数値を入力(拡大縮小タイプをカスタムにすると数値を変更できる)

- ビュー方向を設定 → 断面の向きを選択(ここでは上向きを選択)

上記の内容を設定したら、「プレビュー」の「今すぐ更新」をクリックすると、投影図に切断線と、断面図が作成されます。

断面図を所定の位置へ移動させる場合、断面図の文字列(ここではセクション A-A)をドラッグして移動させます。

「断面平面の位置」で断面位置を決めたらOKをクリックします。

断面図の下の「セクション A-A」はファイルの出力時に非表示となるため、データタブの「Caption」に断面図の識別記号「A-A」を入力しておきます。

断面図を作成した後でも、ツリーに追加された「セクション A-A」をダブルクリックすれば、断面ビューを編集できます。(拡大縮小率や断面平面の位置は「今すぐ更新」をクリックすると変更できる)

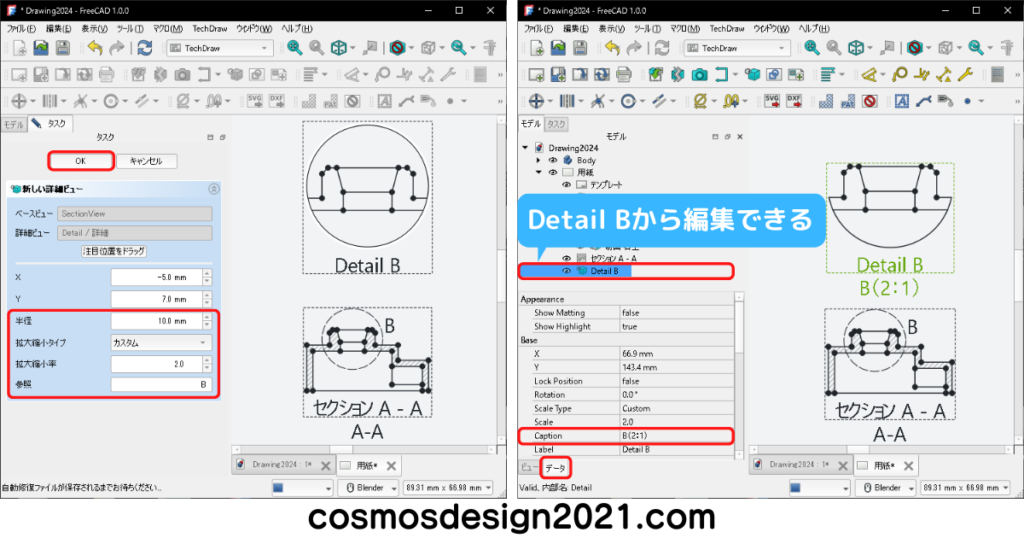

詳細図(部分拡大図)の作成

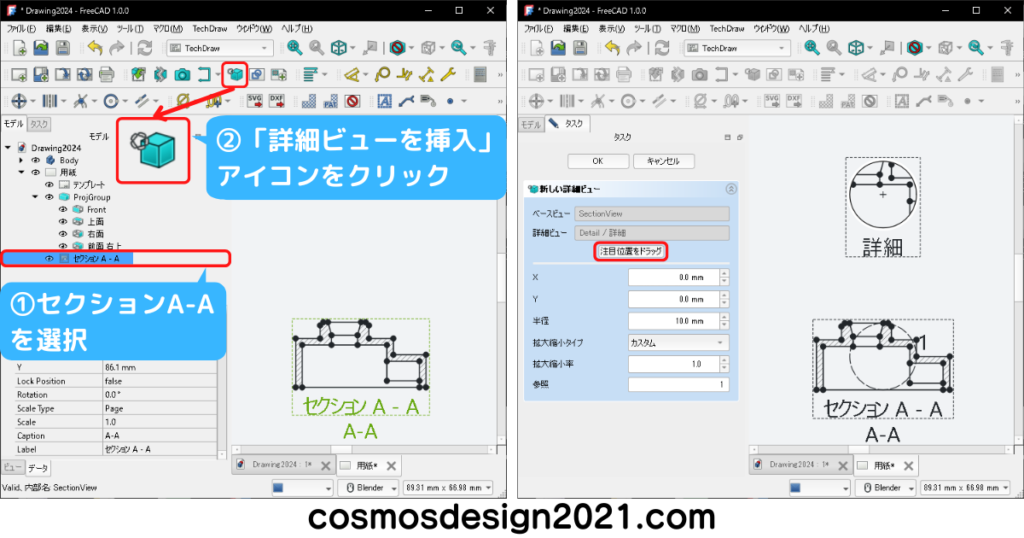

詳細図を作成する投影図を選択します。(ここではセクション A-Aを選択)

ツールバーの「詳細ビューを挿入」アイコンをクリックすると、コンボビューに「新しい詳細ビュー」が表示され、3Dビューには断面図に詳細図の範囲を示す円と、図枠内に詳細図が追加されます。

詳細図を所定の位置へ移動させる場合、詳細図の文字列(ここでは詳細)をドラッグして移動させます。

詳細図の範囲を変更する場合、「注目位置をドラッグ」をクリックすると、詳細図の範囲を示す円の色が緑色に変わるので、詳細図で示したい位置へドラッグして移動させます。

- 半径 → 詳細図の範囲を入力(ここではそのまま)

- 拡大縮小率 → 詳細図の尺度を入力(ここでは2を入力)

- 参照 → 記号を入力(ここではBを入力)

上記の内容を入力したらOKをクリックします。

詳細図の下の「Detail B」はファイルの出力時に非表示となるため、データタブの「Caption」に詳細図の記号と尺度「B(2:1)」を入力しておきます。

詳細図を作成した後でも、ツリーに追加された「Detail B」をダブルクリックすれば、詳細ビューを編集できます。

図面を整える

作成した投影図や断面図、詳細図に、ハッチングやかくれ線、中心線、その他の線種の変更を行います。

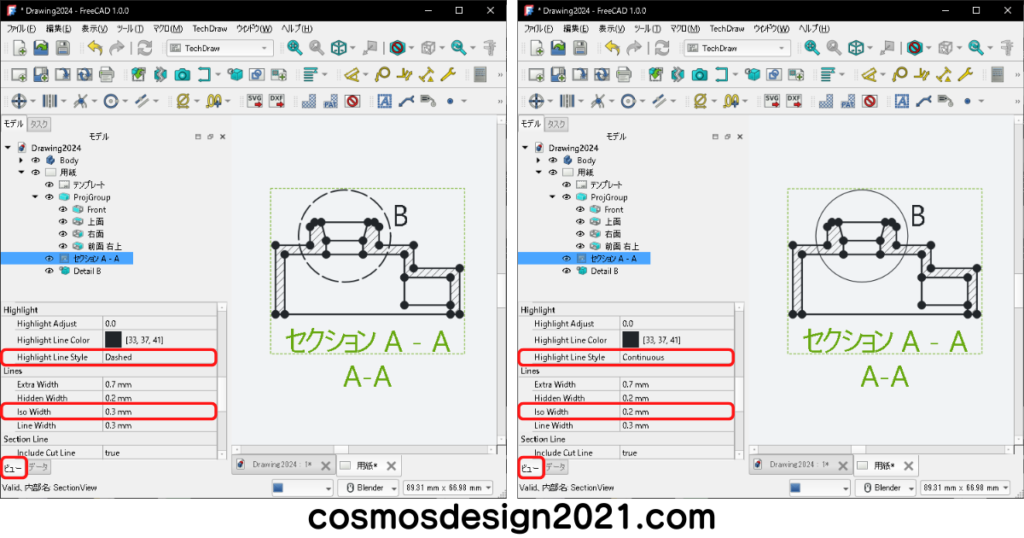

詳細図の範囲を示す円の編集

詳細図の範囲を示す円について、線種と線の太さを変更するため、セクション A-Aを選択して、ビュータブを開きます。

- Highlight Line Style → 「Dashed」から「Continuous」に変更(破線から実線)

- Iso Width → 「0.3mm」から「0.18mm」に変更

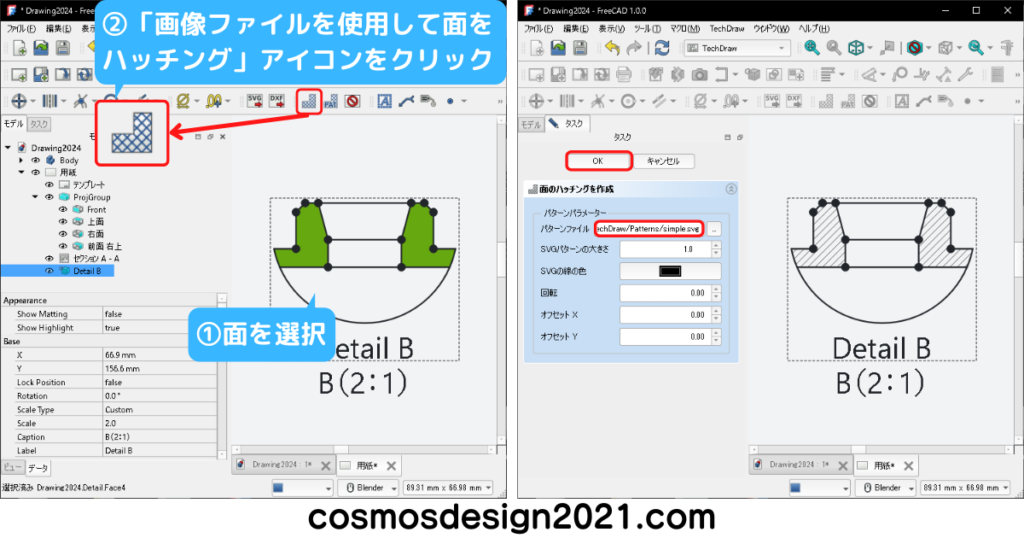

ハッチングの作成

ハッチングを作成する面を選択します。(ここでは詳細図の切断面を選択)

ツールバーの「画像ファイルを使用して面をハッチング」アイコンをクリックすると、コンボビューに「面のハッチングを作成」が表示されます。

「パターンファイル」のアドレスをクリックして、何もない領域をクリックすると、3Dビューの切断面にハッチングが表示されます。

- SVG パターンの大きさ → ハッチングの間隔を入力

- 回転 → ハッチングの角度を入力

ここではそのままOKをクリックします。

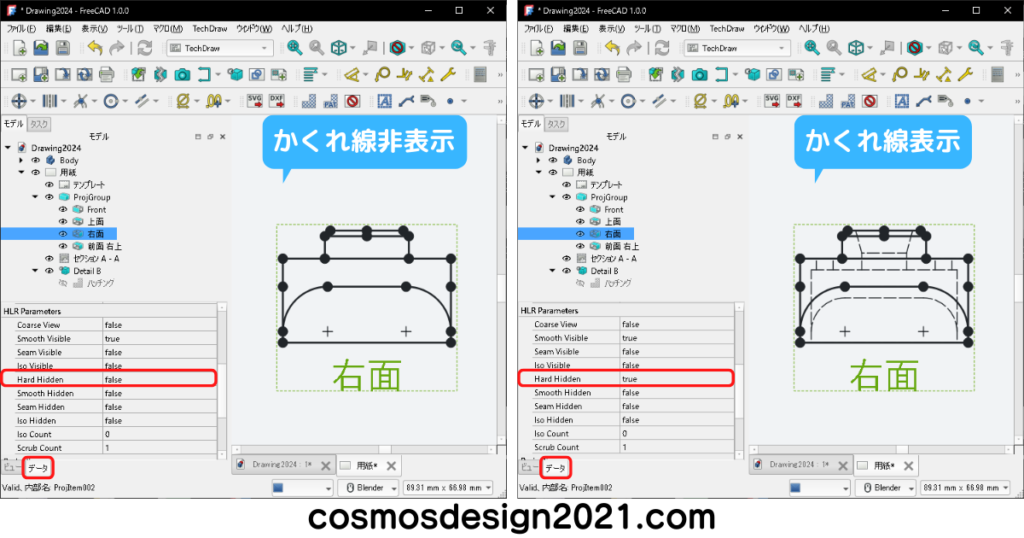

かくれ線の表示

かくれ線を表示させる投影図を選択します。(ここでは右面を選択)

データタブの「Hard Hidden」を「false」から「true」に変更します。

中心線の作成

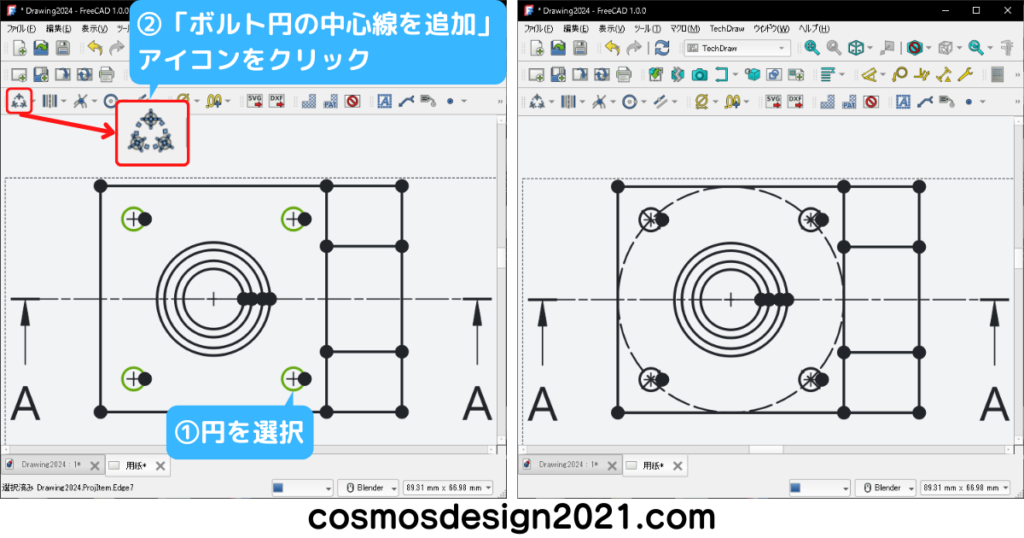

円形パターンの形状に中心線を作成する場合、対象の円を全て選択して、ツールバーの「ボルト円の中心線を追加」アイコンをクリックします。

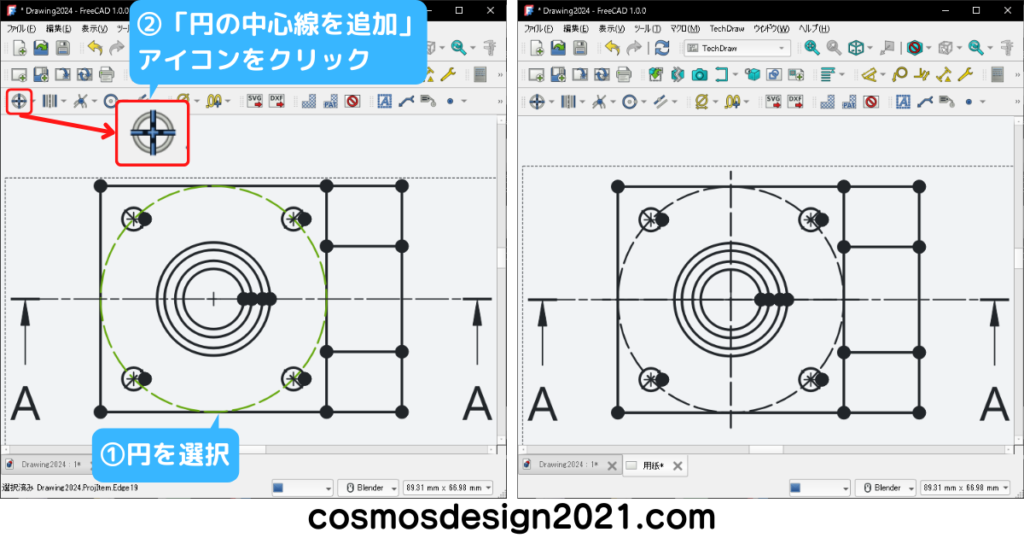

円の中心線を作成する場合、対象の円を選択して、ツールバーの「円の中心線を追加」アイコンをクリックします。(ここでは切断線と水平方向の線が重なるため、追加された水平方向の線を選択して、キーボードのdeleteキーで削除)

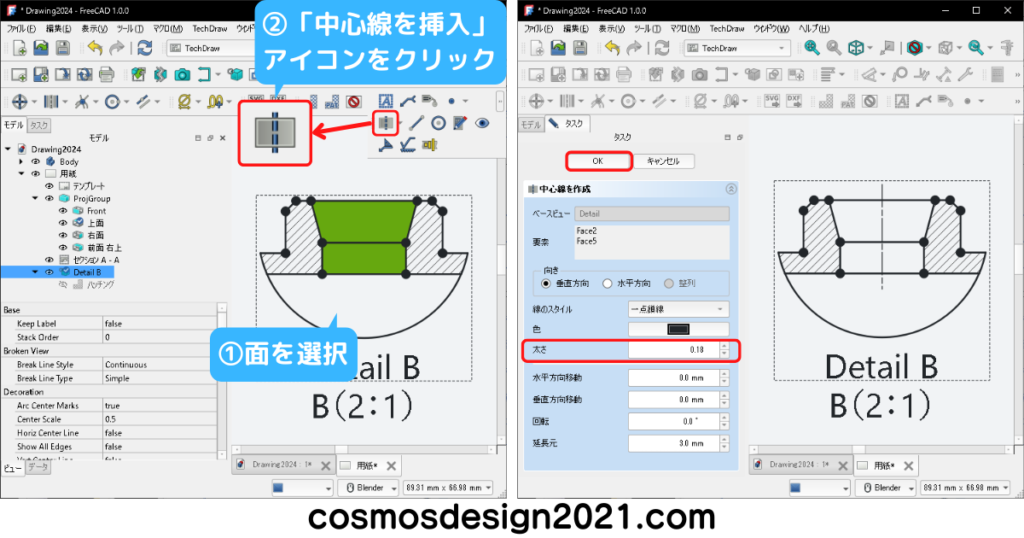

回転体の中心線を作成する場合、対象の面を全て選択します。

ツールバーの「中心線を挿入」アイコンをクリックすると、コンボビューに「中心線を作成」が表示されるので、 「太さ」を「0.3」から「0.18」に変更します。

中心線の編集

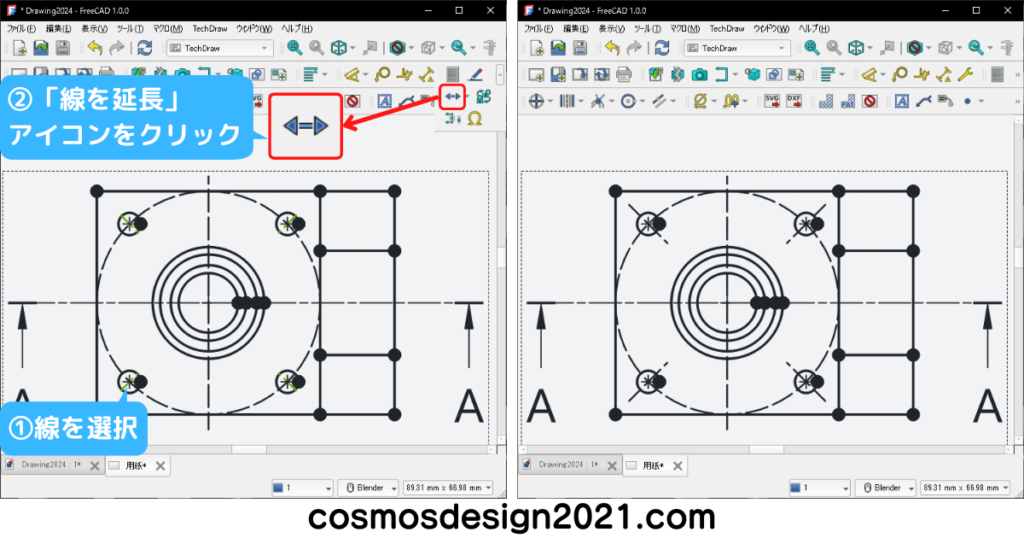

円形パターンの形状に作成した中心線を延長するため、対象の線を選択して、ツールバーの「線を延長」アイコンをクリックします。(一括変換に未対応)

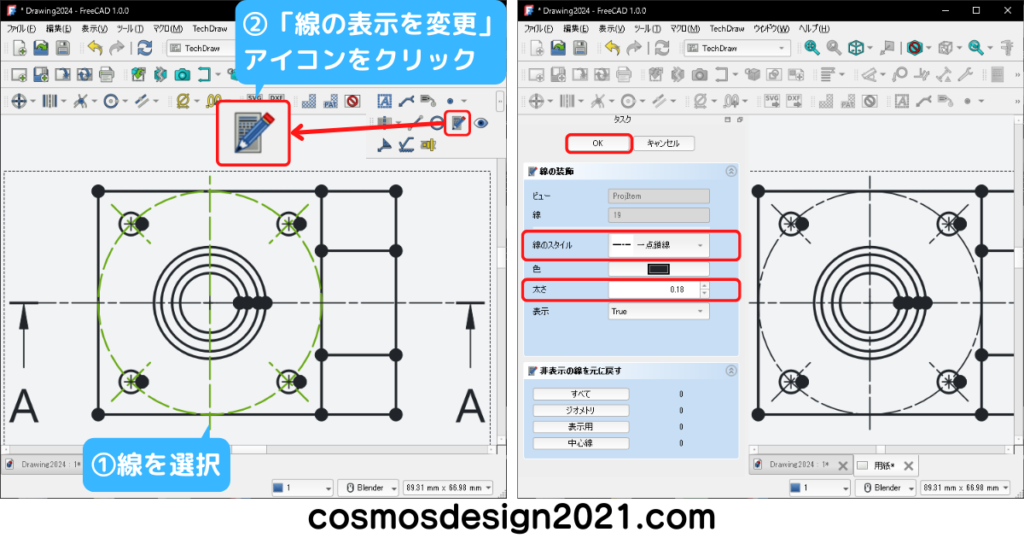

作成した中心線の線種と線の太さを変更するため、対象の破線をすべて選択します。

ツールバーの「線の表示を変更」アイコンをクリックすると、コンボビューに「線の装飾」が表示されます。

- 線のスタイル → 「破線」から「一点鎖線」に変更

- 太さ →「0.3」から「0.18」に変更

その他の線を変更する

上述した「中心線の線種と線の太さを変更」と同様の方法で下記の線を変更します。

- 詳細図Bの境界線を選択して、「太さ」を「0.3」から「0.18」に変更

- 投影図の正接エッジを選択して、「表示」を「True」から「False」に変更

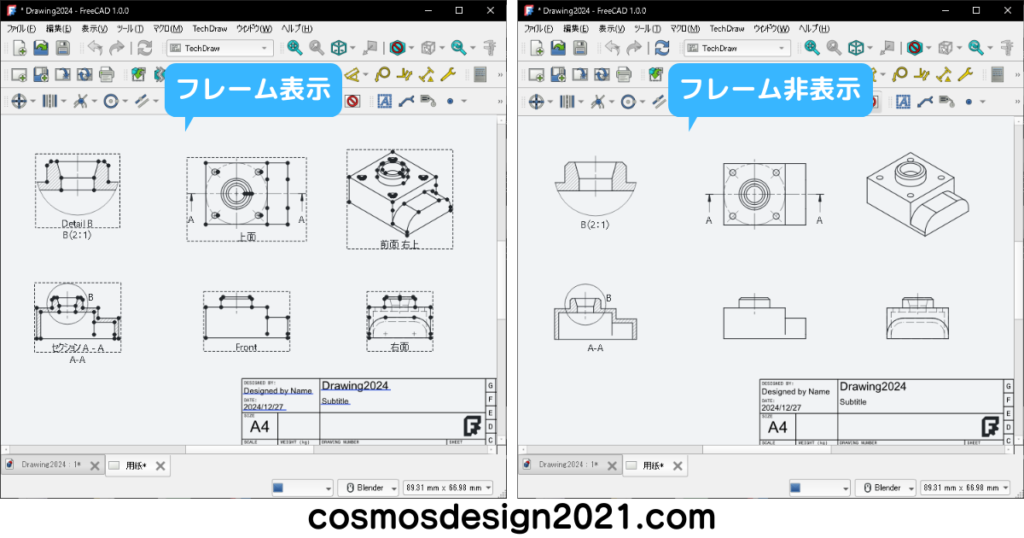

フレームを非表示にする

各投影図の下の「Front、上面、右面」などの文字列は、ファイルの出力時に非表示となりますが、寸法と重なって見にくくなるため、下記の手順で非表示にします。

作図領域で右クリックして、メニューの中から「フレームを切り替え」をクリックします。

投影図の移動や、寸法の記入で点を選択したり、表題欄の記入をしたりする場合は、同様の手順でフレームを再表示します。

寸法の記入

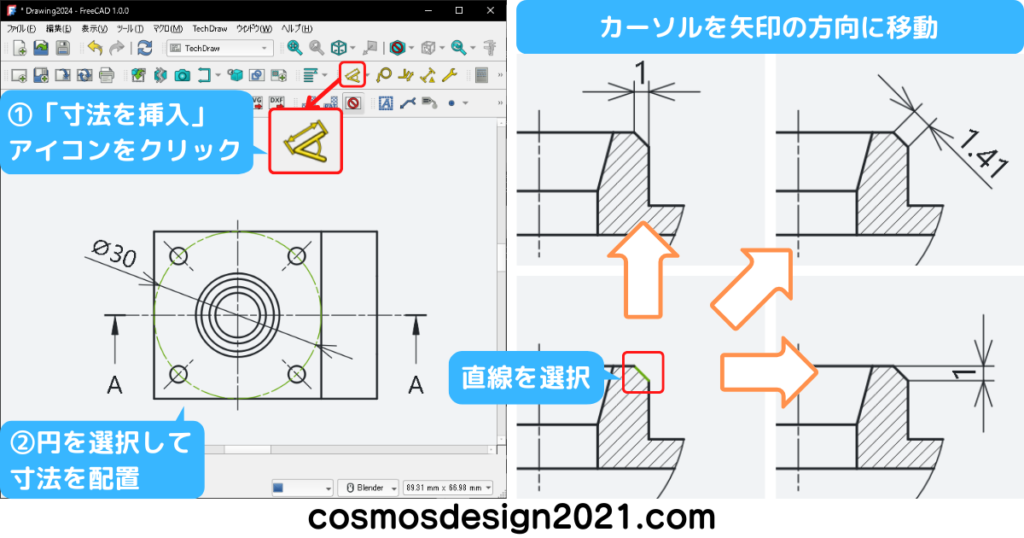

寸法を記入するコマンドはたくさんありますが、基本的に「寸法を挿入」のみ使用します。

ツールバーの「寸法を挿入」アイコンをクリックしてから、投影図の点や直線、円弧、円などの形状を選択すると、寸法がカーソルに追従するので、クリックして配置します。

形状の選択で斜め方向に並ぶ点や直線を選択した場合、寸法はカーソルの位置によって、水平方向の寸法と鉛直方向の寸法、斜め方向の寸法に自動で切り替わります。

指示したい寸法が表示されていることを確認してから、クリックして配置します。

配置した寸法はドラッグで所定の位置に移動できます。

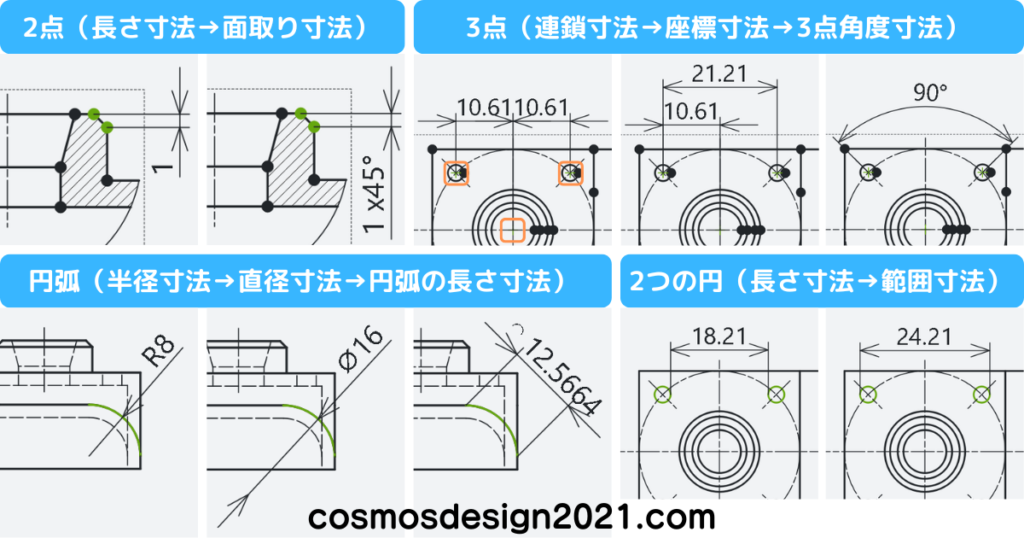

また、寸法がカーソルに追従している状態において、キーボードのMキーを押すと、選択した形状に応じて、下記のように寸法を切替えできます。

- 2点 「長さ寸法、面取り寸法」

- 3点 「連鎖寸法、座標寸法、3点角度寸法」

- 1つの円弧、円 「半径寸法、直径寸法、円弧の長さ寸法」

- 2つの円弧、円 「長さ寸法、範囲寸法」

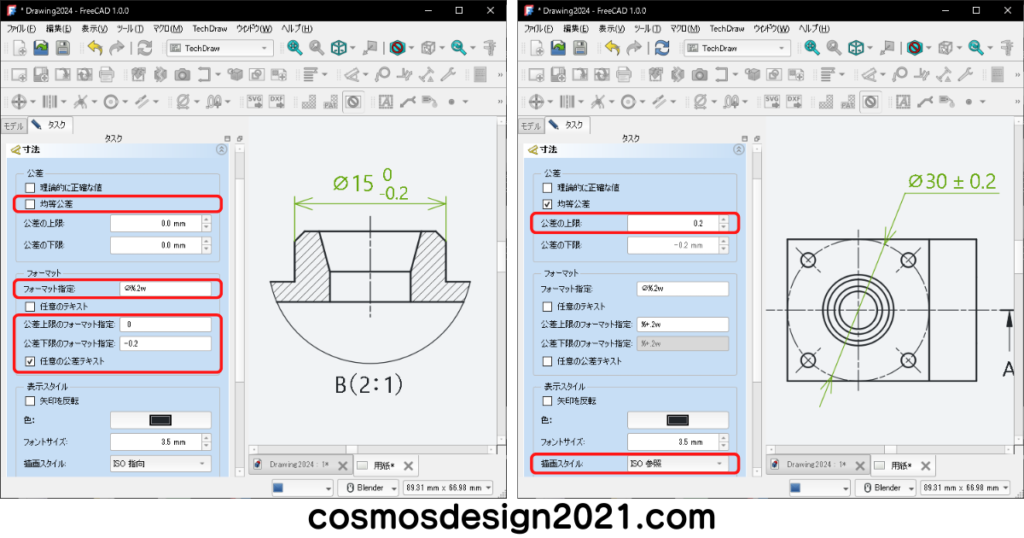

寸法の編集

形状に記入した寸法をダブルクリックすると、コンボビューに「寸法」が表示されます。

均等公差

- チェックを入れると、「公差の上限」に入力した値が中央公差として表示される

- チェックを外すと、「公差の上限」と「公差の下限」に入力した値が偏り公差として表示される

フォーマット指定

「%.2w」と記載されている文字列の前後に、直径の「Φ」や参考寸法の「括弧」などを入力すると、寸法の指示を変更できます。

注)「%.2w」の文字列は、この文字列で寸法を表示しているため、変更してはいけません。

面取り寸法や角度寸法において「°」が表示されない場合、「%.2w」の後に半角スペースを2回入力すると表示できます。(公差も同様)

任意の公差テキスト

チェックを入れると、「公差上限のフォーマット指定」に入力した値が公差に表示されます。

偏り公差が必要な場合に、「0」を入力すると「+0」と表示されてしまうので、マニュアル入力したいときに使用します。

矢印を反転

寸法線の矢印の向きについて、内向きと外向きを切替えできます。

描画スタイル

「ISO 指向」から「ISO 参照」にすると、斜めに引き出した寸法線を折れ線にできます。

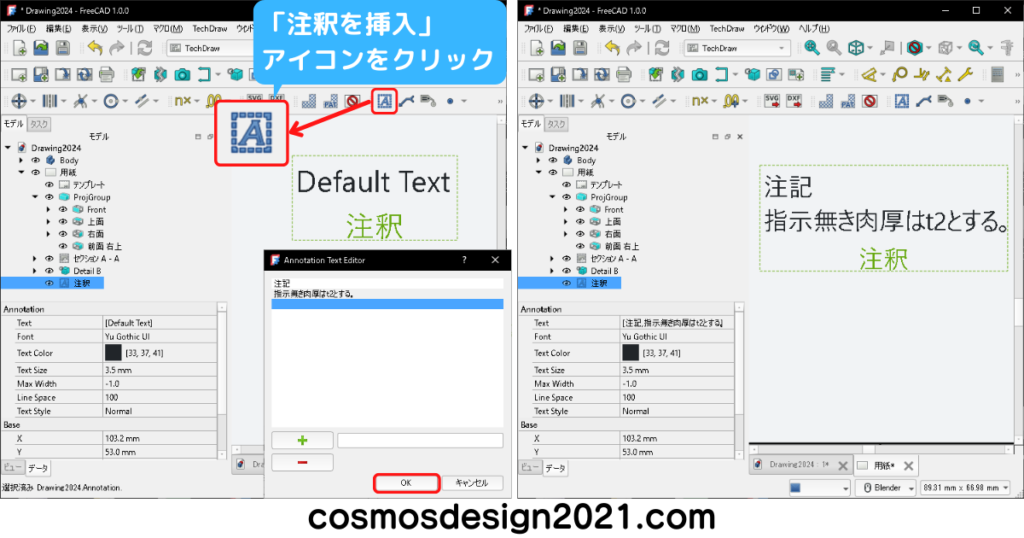

注記の記入

ツールバーの「注釈を挿入」アイコンをクリックすると、図枠内に「Default Text」が作成されます。

「Default Text」をダブルクリックすると、「Annotation Text Editor」のウィンドウが表示されるので、Default Textと記載されている部分を指示したい文字列に変更します。

注記を所定の位置へ移動させる場合、注記の文字列をドラッグして移動させます。

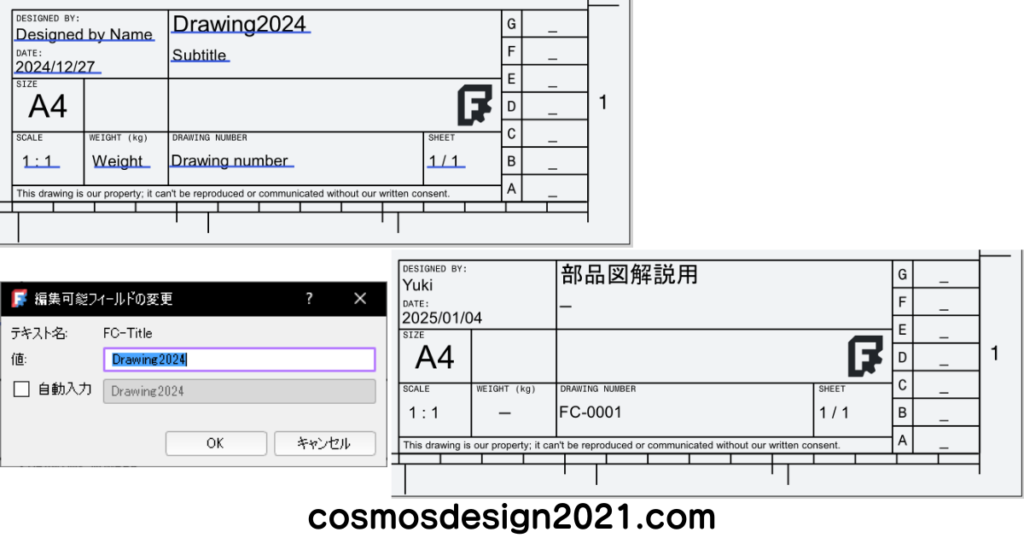

表題欄の記入

図枠には右下隅に表題欄があります。

青色の下線が表示されていない場合、作図領域で右クリックして、メニューの中から「フレームを切り替え」をクリックして表示させます。

- Designed by Name:設計者の名前(例)Yuki

- Date:図面作成年月日(例)2025/01/04

- Title:図名(例)部品図解説用

- Subtitle:副図名(例)─

- Size:A0~A4の図面サイズが入力されている

- Scale:尺度(例)1:1 用紙の尺度を変更した場合は修正が必要

- Weight:質量(例)─

- Drawing number:図面番号(例)FC-0001

- Sheet:同一図面番号および図名の総図面枚数あたりの何枚目か(例)1/1

青色の下線が表示されている部分をクリックすると、「編集可能フィールドの変更」ウィンドウが表示されるので、必要事項を入力します。

- 表題欄には、図面番号、図名、企業(団体)名、責任者の署名、図面作成年月日、尺度、投影法などを記入する。

- 尺度はA:Bで表す。Aは描いた図形での対応する長さ。Bは対象物の実際の長さ。なお、現尺の場合にはA:Bをともに1、倍尺の場合にはBを1、縮尺の場合にはAを1として示す。

推奨する尺度の値

- 現尺1:1

- 倍尺50:1、20:1、10:1、5:1、2:1

- 縮尺1:2、1:5、1:10、1:20、1:50など

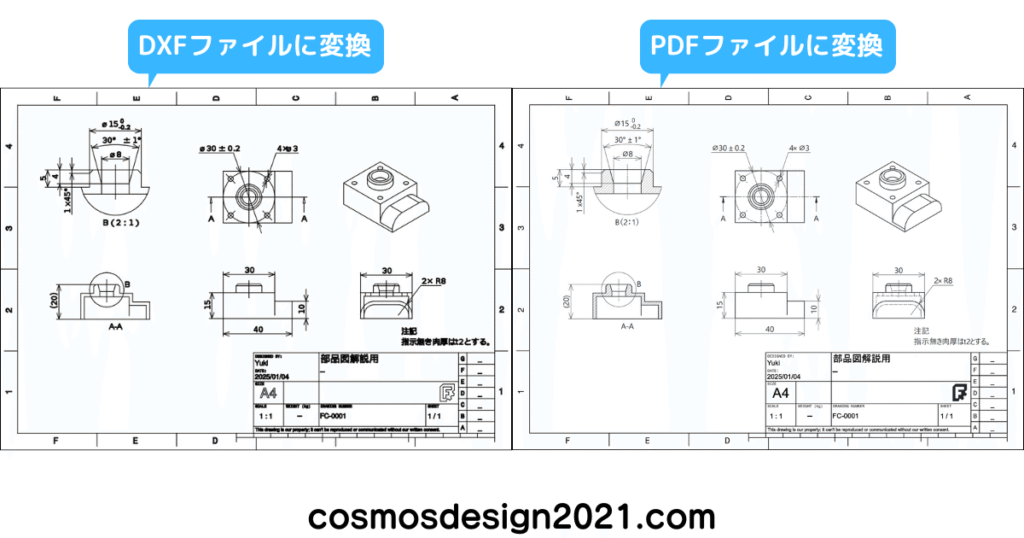

DXFとPDFでエクスポート

PDFファイルにエクスポートする場合、作図領域で右クリックして、メニューの中から「PDFファイルにエクスポート」をクリックします。

DXFファイルにエクスポートする場合、PDFと同様の手順で「DXFファイルにエクスポート」を選択しても、CADデータどおりの変換ができないため、ここでは「SVGファイルにエクスポート」をクリックします。

変換したSVGファイルは、外部の「オンライン変換サービス」や「変換ソフト」を利用して、DXFファイルに変換します。

お相手に図面を送付する場合、事前にエクスポートしたファイルを開いて、内容を確認するようにしてください。

まとめ|FreeCAD 部品図|3Dモデルから2D図面の作り方を解説

3Dモデルから図面を作成する上で、使用頻度の高い機能について解説してきました。

解説用ではA4の用紙を選びましたが、そのほかの用紙を選んだり、用紙の尺度も変更したりできるので、応用の効く図面が作れます。

JIS機械製図に則った図面については、直径寸法の矢印の表示や、円弧の寸法線の表示も異なるなどしますが、今後のバージョンアップに期待して、またそのときに対応したいと思います。

設定の変更方法は、変更場所がバラバラで一ヶ所にまとまっていないことから、慣れるのに時間が掛かると思いますが、繰り返しこの記事を読んで設定してください。

製造側に図面を送付する場合、この記事で解説した内容だけでは不十分であり、「投影法の記号」や「一般公差の区分の指示」なども必要になります。

この投影法の記号については、「組立図」の記事で解説しているので参考にしてください。

部品図を習得したら

部品図を習得したら、下記のリンクから学びたい内容の記事に進んでください。

おすすめは「組立図」です。