部品図は作れるようになったので、アセンブリから組立図も作成したい!組立指示のやり方を知りたい!投影法の記号の作り方を教えて!と思っていませんか?

組立図はTechDrawワークベンチで作成しますが、各機能の詳細を日本語で解説したサイトが少ないため、学習を始めようとした初心者にとって、挫折してしまうケースが非常に多いです。

私は機械設計のエンジニアとして、仕事で5本以上の3DCADを使用してきた経験があり、FreeCADを個人のものづくりで使えるようになりたくて、使用頻度の高い機能の学習を続けています。

そこでこの記事では、TechDrawワークベンチの基本となる3DモデルからJIS機械製図のルールに則った組立図の作り方をまとめて解説します。

この記事は図解でわかりやすく解説しているので、初心者でも手順どおりに進めれば、組立図を作れます。

3DモデルからJIS機械製図のルールに則った組立図の作り方を習得したい方は、是非ともこの記事を読んであなたの「ものづくり」に役立ててください。

この記事で分かること

- 図枠の表示

- 引出線、溶接記号の記入

- 部品欄の作成と配置、バルーン(照合番号)の配置

組立図とは

組立図とは、製品が完成した状態や組立て方法を示した図面のことです。

部品図と異なる点は、部品欄とバルーン(照合番号)、組立指示が必要になることです。

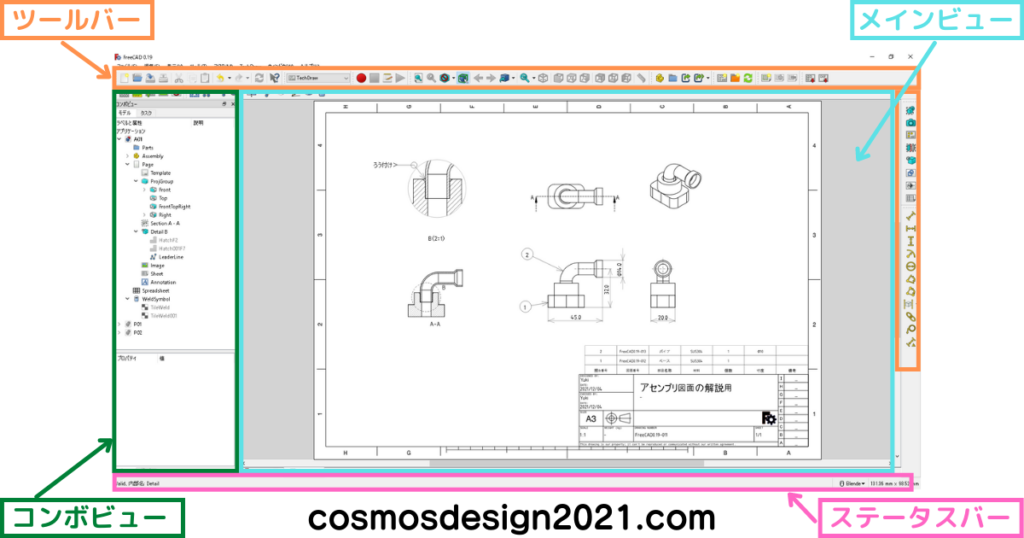

TechDrawワークベンチの画面説明

使用するワークベンチは、部品図と同じくTechDrawワークベンチです。

画面はメニューバーとツールバー、コンボビュー、3Dビュー、ステータスバーから構成されています。

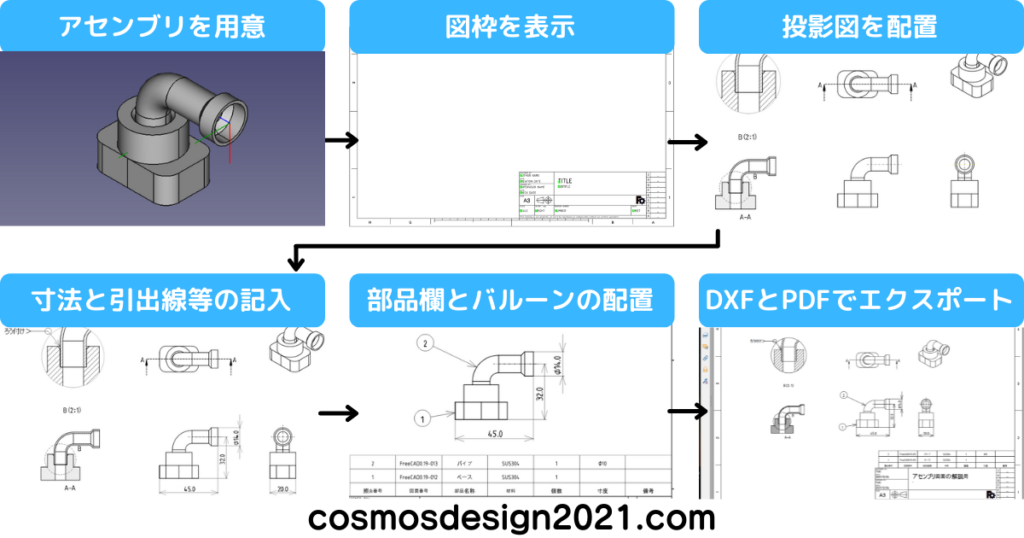

組立図の流れ

この記事を参考に図面を作る方は、初期設定の記事でTechDrawワークベンチの設定を済ませてから読み進めてください。

初期設定を実施しないと、投影法や線種などがJIS機械製図の規則と異なってしまい、作図後に設定を変更しても反映されないからです。

また、部品図の記事も読み終えておく必要があります。

TechDrawワークベンチの設定を済ませたら、下記の手順で図面を作成します。

- アセンブリを開く

- 図枠の表示

- 投影図の配置

- 寸法と注記、引出線、溶接記号、表題欄の記入

- 部品欄の作成と配置、バルーン(照合番号)の配置

- DXFとPDFでエクスポート

アセンブリを開く

アセンブリを作成したら、名前を付けて保存しておきます。(ここでは「A-Drawing2024」で保存)

アセンブリの作り方がよくわからない!という方は、アセンブリの作り方をこちらの記事にまとめているので参考にしてください。

図枠の表示

アセンブリを開いたら、ワークベンチをTechDrawに切替えます。

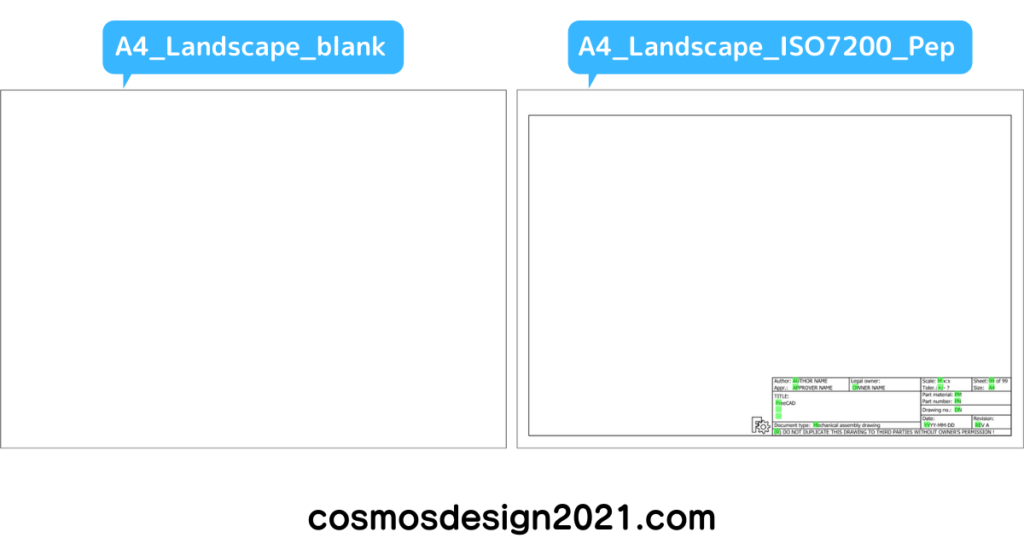

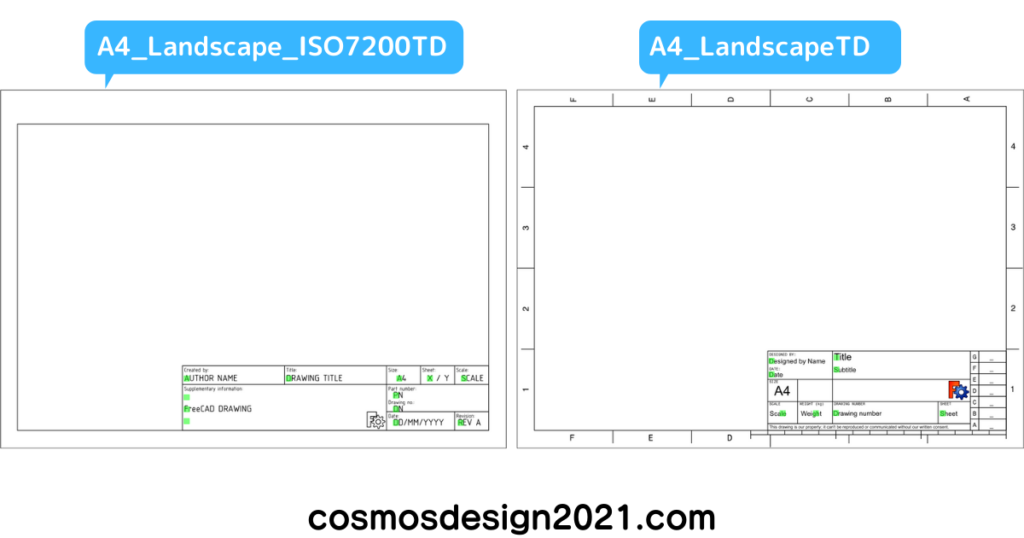

ツールバーの「テンプレートを使用して用紙を挿入」アイコンをクリックすると、図面の様式ごとに作成されたテンプレートの一覧が表示されます。

使用したいテンプレートを選択して「開く」をクリックすると、3Dビューに図面の図枠が表示されます。(ここでは「A3_Landscape_TD.svg」を選択)

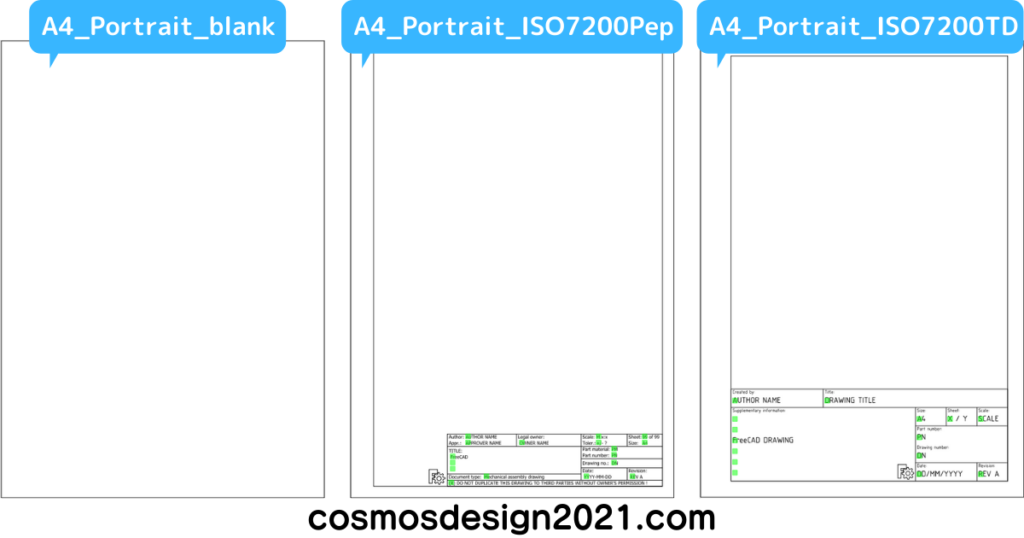

選択できる図枠は、A0からA4までのサイズに対応しており、表題欄の違いでいくつかの種類があります。

そこで、A4とA3のテンプレートについて、図枠の違いをまとめておきます。

投影法の記号を作成

投影法の記号を作図するため、ワークベンチをDraftに切替えます。

第三角法の記号を作図したら線をすべて選択して、ファイルメニューのエクスポートからSVGファイル形式で保存します。

投影法の記号を配置

何も選択していない状態で、ツールバーの「ビューを挿入」アイコンをクリックします。

表示されたダイアログはOKをクリックします。

保存したファイルを選択して「開く」をクリックすると、第三角法の記号が図枠内に表示されるので、所定の位置に配置します。

以下はJIS規格からの引用です。

第三角法は正面図を基準とし、他の投影図は次のように配置する。その場合には、投影法の記号を表題欄の中又はその付近に示す。

出典:JIS B 0001:2019「機械製図」 日本産業規格(日本規格協会)

平面図は、上側に置く。

下面図は、下側に置く。

左側面図は、左側に置く。

右側面図は、右側に置く。

背面図は、都合によって左側面図の左側又は右側面図の右側に置いてもよい。

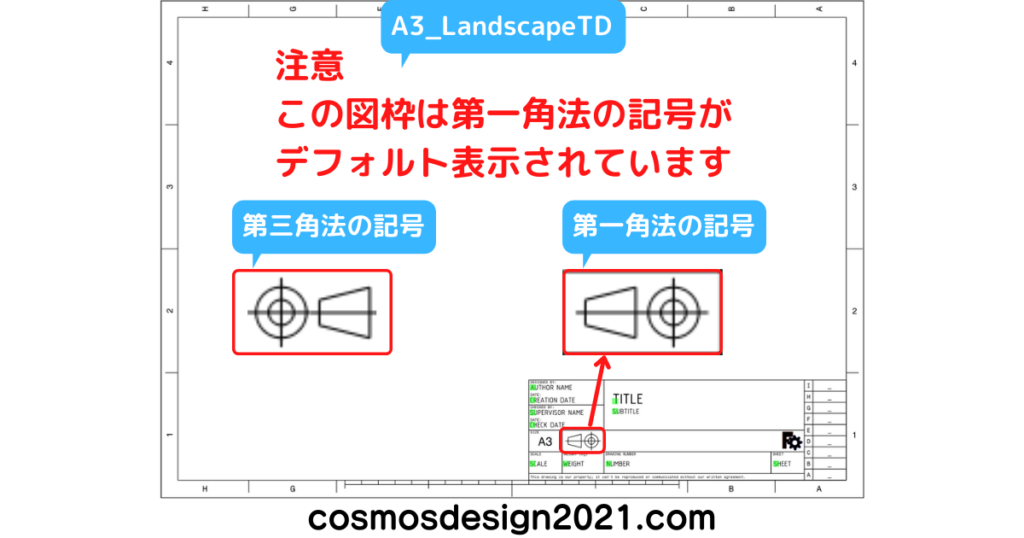

A3の図枠を使用する場合の注意点

A3の図枠にはデフォルトで第一角法の記号が表示されているため、削除する必要があります。

当サイトでは、SVGファイルの編集ソフトで、第一角法の記号を削除してテンプレートを上書き保存しました。

投影図の配置

投影図を配置する場合、3Dモデルを選択状態にしておく必要があるため、ツリーの「Assembly」を選択します。

ツールバーの「ビューを挿入」アイコンをクリックして、第三角法の三面図と等角投影図を配置します。

断面図の作成

断面図を作成する投影図を選択します。(ここでは上面図を選択)

ツールバーの「断面ビューを挿入」アイコンをクリックして、断面図を作成します。

アセンブリで作成される断面図は、切断しない部品を選択できなかったり、部品ごとにハッチングの線の向き及び間隔を変えられなかったりします。

部品ごとにハッチングの線の向き及び間隔については、後述する「ハッチングの作成」で変更できます。

図面を整える

作成した投影図や断面図、詳細図に、ハッチングや中心線を作成します。

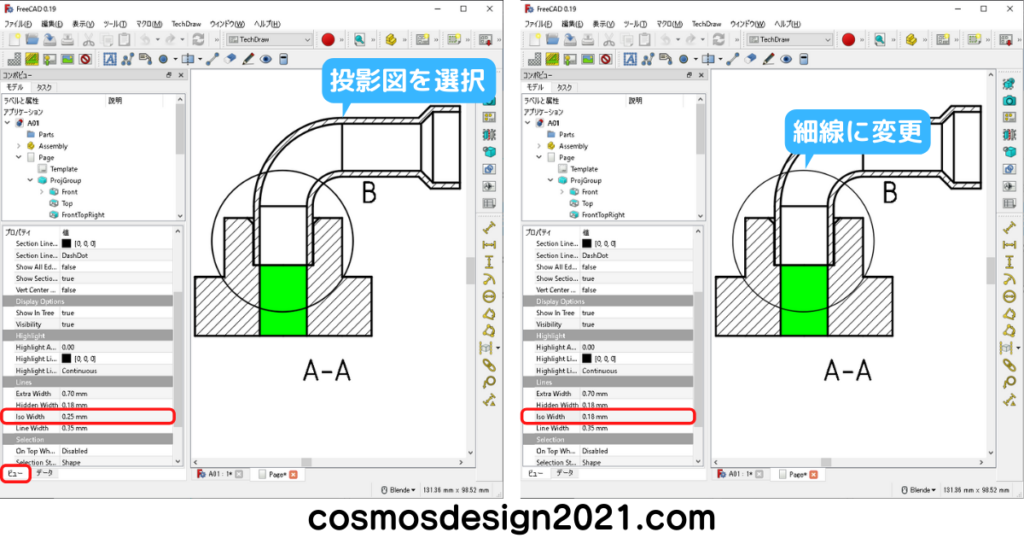

線の太さ

線の太さのデフォルト設定は以下のとおりです。

- 細線の0.18mm「かくれ線、切断線、寸法線、バルーン」

- 太線の0.35mm「外形線」

- 極太線の0.7mmは使用実績なし

- その他の0.25mm「引出線、中心線、詳細図の範囲を示す円」

この中でJISのルールに則っていないのが、引出線と中心線、詳細図の範囲を示す円です。(JISでは細線を使用)

以下はJIS規格からの引用です。

線の太さの基準は、0.13mm、0.18mm、0.25mm、0.35mm、0.5mm、0.7mm、1mm、1.4mm及び2mmとする。

細線、太線及び極太線の線の太さの比率は一般に、1:2:4とする。

出典:JIS B 0001:2019「機械製図」 日本産業規格(日本規格協会)

まず、切断線や中心線に使われている一点鎖線(細線)の線太さについて見ていきます。

一点鎖線とは、JIS Z 8312によると「長線・すき間・極短線・すき間」の繰り返しで表す線のことで、それぞれの線とすき間の長さは、線の太さが細くなると短くなり、逆に太くなると長くなります。

当サイトでは一点鎖線の太さを0.18mmにしました。

変更後の設定は以下のとおりです。

- 細線の0.18mm「かくれ線、切断線、寸法線、引出線、バルーン、中心線、詳細図の範囲を示す円」

- 太線の0.35mm「外形線」

- 極太線の0.7mmは使用実績なし

線の太さの変更方法まとめ

- 細線や太線、極太線は初期設定の記事の方法によって一括で変更できます。設定変更後に投影図を配置したものから反映されます。

- 詳細図の範囲を示す円は、詳細図の範囲を示す円を指示している投影図を選択して、コンボビューの「ビュー」タブに表示されている「ISO Width」の項目の数値を0.25→0.18mmに変更します。

- 中心線は、「中心線を作成」の設定画面または、ツールバーの「選択した線の外観を変更」アイコンをクリックして変更します。

中心線の作成

パイプの曲げ部に中心線を引けないようです。

ここでは、パイプに寸法を引くため、パイプの先端部のみ中心線を作成しました。

ハッチングの作成

断面図から詳細図を作ると、詳細図の切断面にハッチングが表示されていないため、ハッチングを作成したい切断面を部品ごとにまとめて選択します。

ツールバーの「画像ファイルを使用して面をハッチング」アイコンをクリックすると、コンボビューに「面のハッチングを作成」が表示されるので、「SVGパターンの大きさ」でハッチングの間隔を変更したり、線の向きを変えたりできます。

断面図のハッチングを修正する場合、ツリーのSectionA-Aのプロパティから、Cut Surface Displayの値を「Svg Hatch」から「Hide」に変更して、デフォルトで作成されたハッチングを非表示にします。

次に、部品ごとにハッチングする面をまとめて選択して、ハッチングを作成します。

以下はJIS規格からの引用です。

切断したために理解を妨げるもの又は切断しても意味がないものは、長手方向に切断しない。

例)リブ(例えば、歯車の)、アーム、歯車の歯、軸、ピン、ボルト、ナット、座金、小ねじ、リベット、キー、玉(鋼球、セラミック球など)、ころ(円筒ころ、円すいころなど)断面の切り口を示すために、ハッチングを施す場合には、切り口は次による。

注記ISO128-50では、断面及び/又は切り口にはハッチングを施すと規定している。出典:JIS B 0001:2019「機械製図」 日本産業規格(日本規格協会)

- ハッチングは、細い実線で、主たる中心線に対して45°に施すのが良い。

- 同じ切断面上に現れる同一部品の切り口には、同一のハッチングを施す。ただし、階段状の切断面の各段に表れる部分を区別する必要がある場合には、ハッチングをずらしてもよい。

- 隣接する切り口のハッチングは、線の向き若しくは角度を変えるか、又はその間隔を変えて区別する。

寸法と注記、引出線、溶接記号、表題欄の記入

寸法

組立図の寸法は基本的に外形の縦、横、高さを記入して、必要があれば組付け角度や差し込み寸法なども記入します。

注記

注記は製作上の注意事項や寸法以外の情報を記入します。

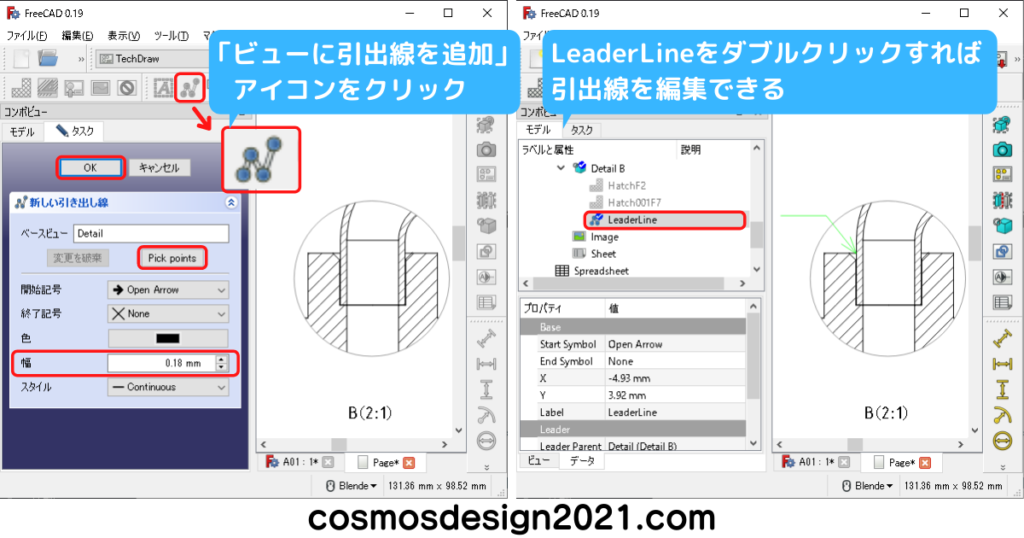

引出線

引出線は組立指示の記述や、溶接記号などを示すために用います。

まず、引出線を作成したいビュー(ビュー以外に、点や線、面でも可)を選択します。

ツールバーの「ビューに引出線を追加」アイコンをクリックすると、コンボビューに「新規の引出線」が表示されます。

「点を選択」をクリックして、引出線の矢印の位置を1回目のクリックで決めます。

続けて引出線の方向を2回目のクリックで、水平方向の長さを3回目のクリックで決めたら、マウスの右クリックを押して線の作成を終了させます。

もし、2回目のクリックと3回目のクリックで引出線を作れない場合は、クリックする場所を離すと作れます。

引出線の線種は細線として扱うため、線の太さを0.25から0.18mmに変更したらOKをクリックします。

配置した引出線を移動する場合、3Dビューの引出線をダブルクリックすると、引出線を編集できるので、「点を編集」をクリックすると、引出線の頂点が表示されるのでドラッグして移動させたら「変更を保存」をクリックします。

引出線の上の注記は、引出線コマンドで作れないため、別途注記を配置します。

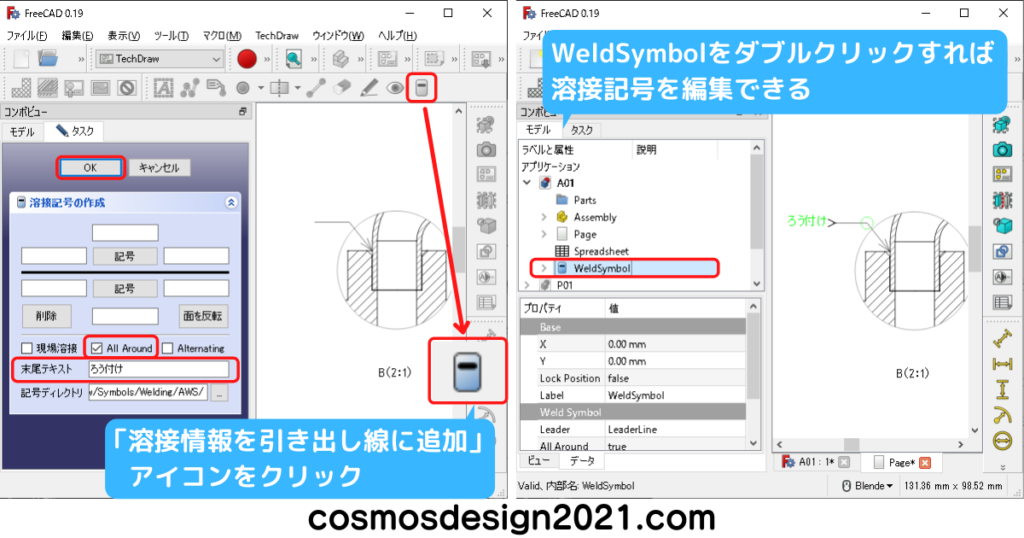

溶接記号

溶接記号は引出線に作成するので、引出線を選択します。

ツールバーの「溶接情報を引き出し線に追加」アイコンをクリックすると、コンボビューに「溶接記号の作成」が表示されます。(下図のアイコンは古いです)

ここでは「ろう付け」を指示します。

- 全周溶接 → チェックを入れる

- 補足的指示 → 「ろう付け」を入力

OKをクリックします。

引出線の末尾に「尾」の記号を入れられないため注記で「>」を追加します。

溶接記号を作った後でも、コンボビューの「WeldSymbol」をダブルクリックすれば、溶接記号を編集できます。

表題欄

表題欄の尺度について、部品図の場合は図面と実物の大きさを比較しやすいことから、原則として1:1の尺度にしますが、組立図の場合は図面サイズが大きくなり過ぎない程度に1:1から1:2などの縮尺にします。

A2サイズくらいまでであれば、机の上に広げやすいのでおすすめです。

部品欄の作成と配置、バルーン(照合番号)の配置

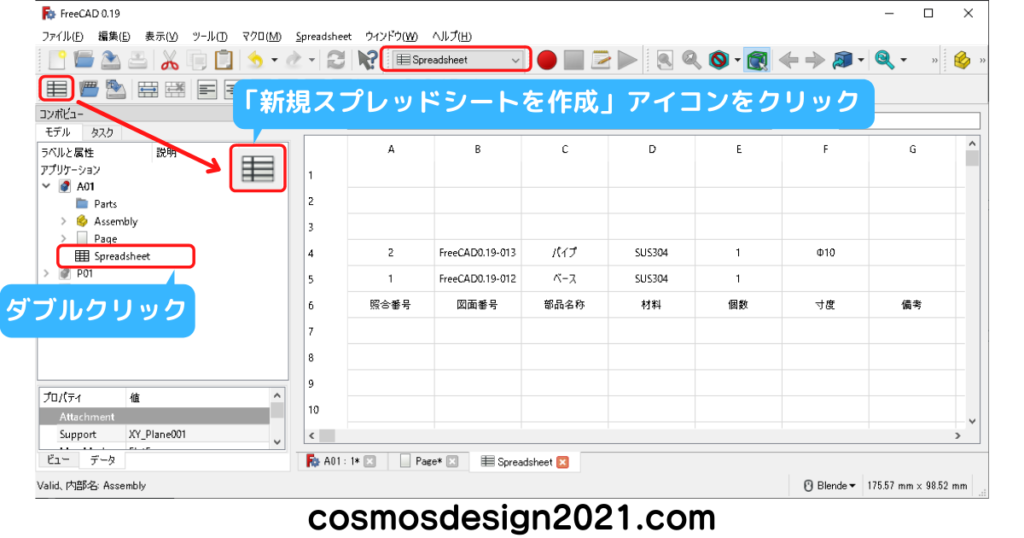

部品欄の作成

ワークベンチをSpreadsheetに切替えます。

ツールバーの「スプレッドシートを作成」アイコンをクリックすると、コンボビューのツリーに「Spreadsheet」が追加され、3Dビューにはスプレッドシートが表示されます。

例として下記の項目を記入します。

- 照合番号

- 図面番号

- 部品名称

- 材料

- 個数

- 寸度

- 備考

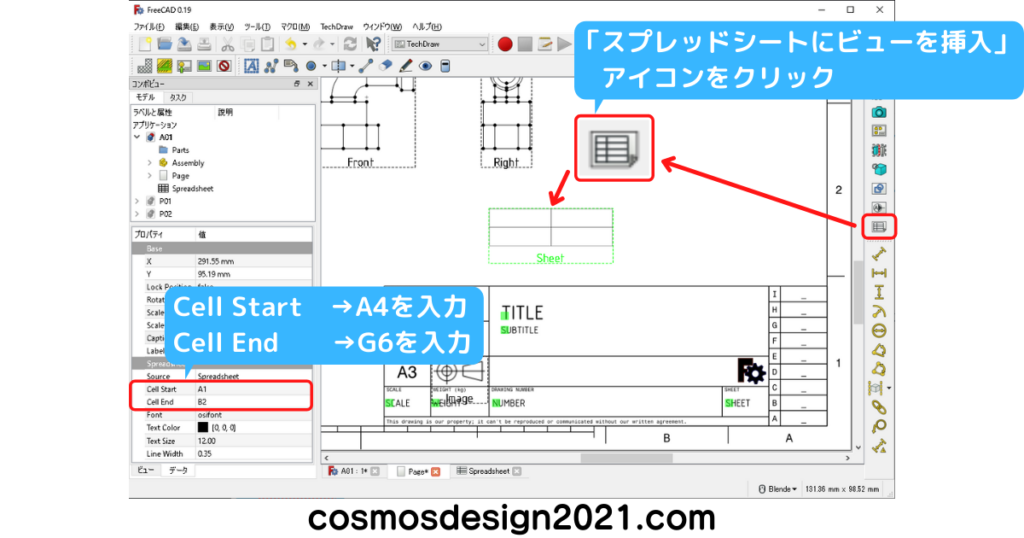

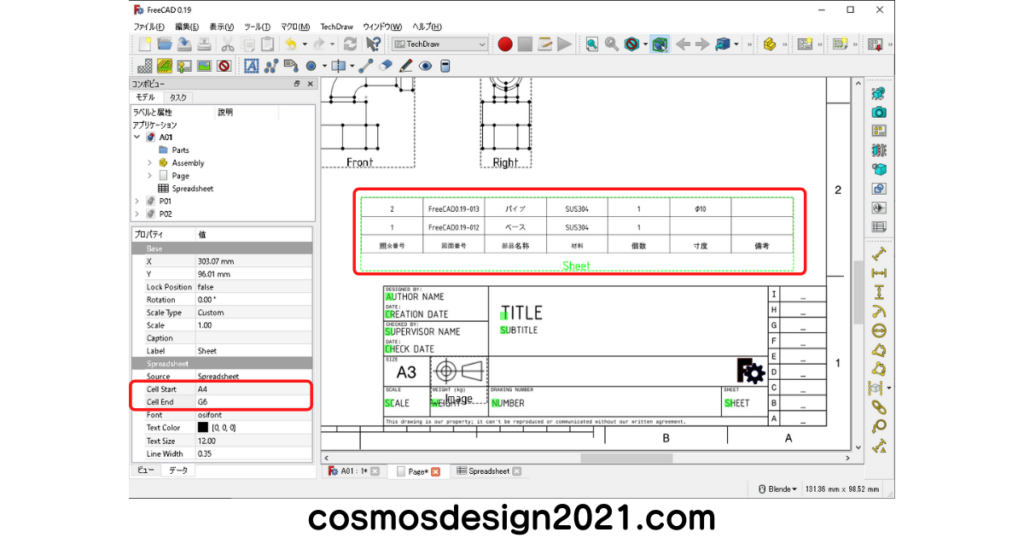

部品欄の配置

図面タブを表示させて、TechDrawワークベンチに切替えます。

部品欄を配置する場合、スプレッドシートを選択状態にしておく必要があるため、ツリーの「Spreadsheet」を選択します。

ツールバーの「ビューを挿入」アイコンをクリックすると、3Dビューに2×2のセルが配置されます。

先程作成した部品欄のセルの範囲はA4からG6のため、コンボビューの「Cell Start」にA4を、「Cell End」にG6を入力します。

スプレッドシートは投影図と同じく、ドラッグすれば移動できます。

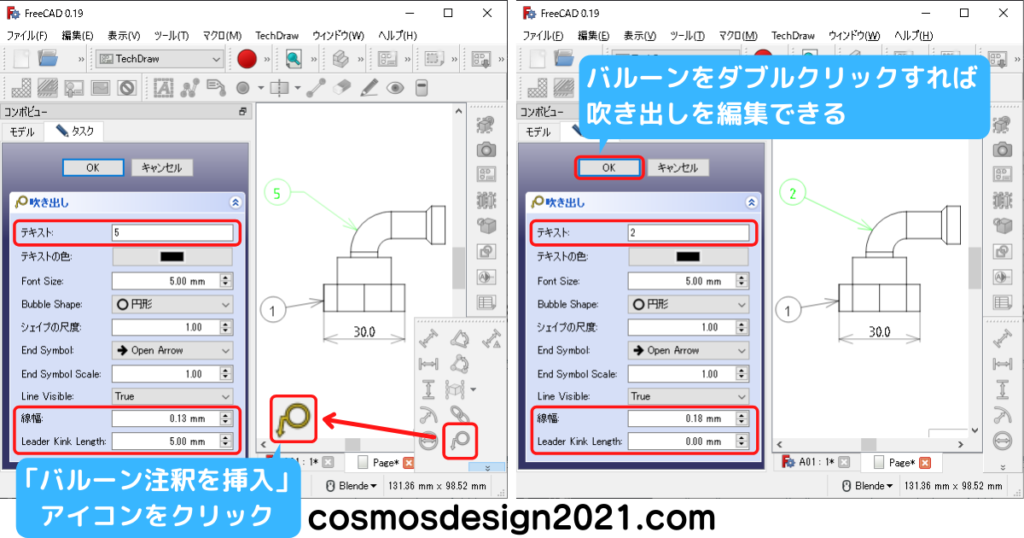

バルーン(照合番号)の配置

バルーンはアセンブリの部品形状と部品欄の番号を関連付けするためのもので、部品形状に矢印で番号を指示します。

まず、バルーンを作成したいビュー(ビュー以外に、点や線、面でも可)を選択します。

ツールバーの「バルーン注釈を挿入」アイコンをクリックして、バルーンの矢印の位置でクリックします。

選択できる主な部位は、ビューの点、線、面です。

バルーンの変更は、3Dビューに配置したバルーンをダブルクリックして、コンボビューに表示された「吹き出し」で行います。

- テキスト → 照合番号を入力

- 終端記号 → 通常「開いた矢印」で指示し、他の部品に囲まれた内側の部品については面を「点」で指示

配置したバルーンは矢印のみ固定されていて移動できませんが、バルーンはドラッグすれば移動できます。

バルーン配置後に、部品の追加および変更、削除した場合は、部品欄の照合番号とバルーンの照合番号を一致させておきます。

バルーンを削除したい場合は、バルーンを選択してDeleteキーを押します。

以下はJIS規格からの引用です。

照合番号は、明確に区別できる文字を用いるか、又は文字を円で囲んで示す。

照合番号は、対象とする図形に引出線で結んで記入するのがよい。

画面を見やすくするために、照合番号を縦又は横に並べて記入することが望ましい。

出典:JIS B 0001:2019「機械製図」 日本産業規格(日本規格協会)

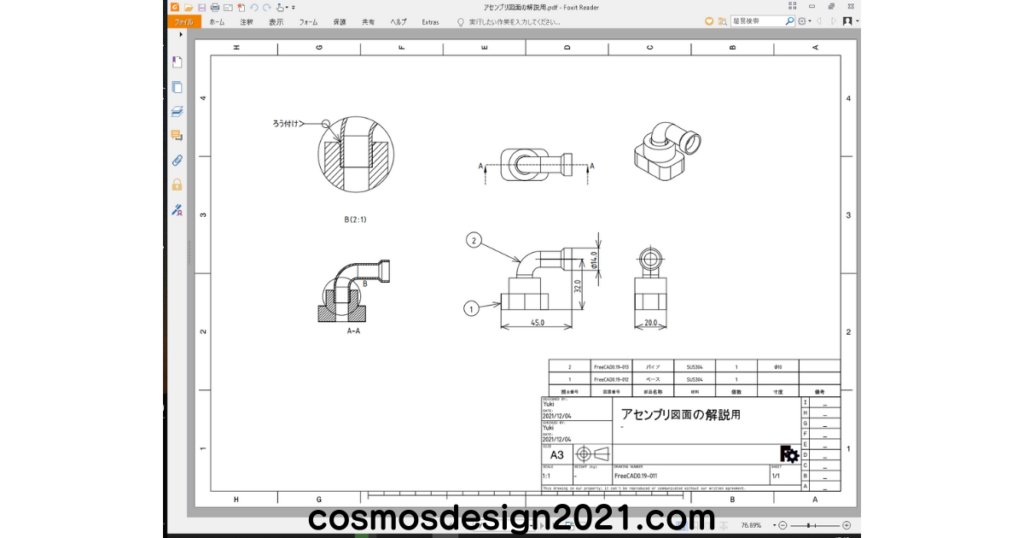

DXFとPDFでエクスポート

作図領域で右クリックして、メニューの中から「エクスポート」をクリックします。

お相手に図面を送付する場合、事前にエクスポートしたファイルを開いて、内容を確認するようにしてください。

まとめ|FreeCAD 組立図|部品欄・バルーン・組立指示の作成

アセンブリから図面を作成する上で、使用頻度の高い機能について解説してきました。

図枠に投影法の記号を配置する場合、記号を自分で作る必要があったり、A3の図枠では専用の編集ソフトで修正したりと手間が掛かりましたが、この方法であればDXFファイルの変換に対応できます。

断面図のハッチングについても、ほかの部品と区別をするため、ハッチングを作成し直す作業が必要です。

パイプの曲げ部に中心線は引けませんでしたが、今後のバージョンアップに期待して、またそのときに対応したいと思います。

組立図を習得したら

組立図を習得したら、下記のリンクから学びたい内容の記事に進んでください。